تبدو الفلسفة وكأنّها في مهمّةٍ مستحيلة النّجاح، والحصيلة تاريخ ألفين وخمسمائة عامٍ في الغرب ومجموعةٌ مركّزةٌ من المشاكل. هناك أسئلةٌ عن ما هو موجودٌ وعن ما نعلمه عنه، كمثال: هل نمتلك إرادةً حرّةً؟ هل هناك عالمٌ خارجيٌّ؟ هل يوجد إلهٌ؟ ونحو ذلك من الأسئلة. هناك أيضًا أسئلةٌ تتعلّق بالتّحليل والتّعريف مثل: ما الّذي يجعل جملةً ما صحيحةً؟ ما الّذي يجعل فعلًا ما عادلًا؟ ما هي السّببيّة؟ ما هو الشّخص؟ وهذه مجرّد عيّنةٍ بسيطةٍ. فحينما يتعلّق الأمر بأيّ مفهومٍ مجرّدٍ، فإنّ فيلسوفًا ما حتمًا قد تساءل عن ماهيّته.

لكن وعلى الرّغم من هذه الثّروة من الأسئلة، وعلى الرّغم من القرون الّتي مضت في مناقشتها؛ لم ينجح الفلاسفة في تقديم أيّ إجاباتٍ. لقد حاولوا جاهدين طويلًا لكن لم يرْقَ شيءٌ ممّا قالوه بخصوص إجابات هذه الأسئلة لمستوى الإجابات. فلم يستغرق فلاسفةٌ آخرون وقتًا طويلًا في إيجاد الأخطاء في محاولات الإجابات تلك، ولا في تفنيد عيوبها أو الافتراضات الملتبسة فيها. وحتّى عند ترقيع تلك الثّقوب وعرضها للمناقشة مرّةً أخرى بعد ذلك، إمّا أنّ ثقوبًا جديدةً تظهر، أو أنّ الرّقع القديمة تفشل في مهمّتها فتعود الثّقوب القديمة للظّهور مجدّدًا. وبهذا تبدو الفلسفة كسلسلةٍ متّصلةٍ من المناقشات اللّانهائيّة، وتترسّخ أسئلتها كمشاكل تستعصي على الحلّ.

إليك جوهرةٌ من القرن الثّامن عشر، تُعرف بمسألة مولينو، المسمّاة على شرف السّياسيّ والعالم الأيرلنديّ ويليام مولينو (William Molyneux – 1656-98)، الّذي طرح تساؤلًا حيّر الفلاسفة منذ ذلك الحين. تخيّل شخصًا أعمًى تمامًا منذ ولادته قد تمكّن من استكشاف مكعّبٍ وكرةٍ من خلال حاسّة اللّمس، وتعلّم هذا الشّخص التّعرّف على هذه الأشكال وتسميتها. الآن لنفترض أنّ هذا الشّخص لاحقًا تمكّن من الإبصار، هل سيكون حينها قادرًا على التّفرقة ما بين المكعّب والكرة من خلال الإبصار فقط؟ تخيّل ذلك الشّخص واقفًا على مسافةٍ من الأشكال، هل سيكون قادرًا على الجزم بالنّظر أيّهما الكرة وأيّهما المكعّب؟

هناك أيضًا تجربةٌ فكريّةٌ مصاحبةٌ مسمّاةٌ بمسألة المعرفة. من خلال قراءة كلّ الكتب المناسبة، بوسعك تعلّم كلّ شيءٍ عن كيمياء الأمونيا. ومن خلال قراءة كتبٍ أكثر، ستتمكّن من تعلّم كلّ شيءٍ عن الكيفيّة الّتي تعمل بها حاسّة الشّمّ في الإنسان، وبالتّحديد عن ردّة فعلها تجاه جزيئات الأمونيا، وما هي التّغيّرات المميّزة الّتي تحدث في الغشاء المخاطيّ وفي الأعصاب الشّمّيّة. إذا وضعنا في حسباننا كلّ معلومات الكتب تلك، هل يمكننا القول بأنّك تعلم كلّ ما يمكن معرفته عن رائحة الأمونيا؟ أم أنّ هناك شيئًا ما حيال رائحة الأمونيا، كتلك التّجربّة الكيفيّة لهذه الرّائحة الحادّة واللّاذعة، لن تفهمه من عمليّة التّعلّم تلك بمعزلٍ عن التّجربة؟

هذه التّجارب الفكريّة، بالإضافة إلى تجارب أخرى مماثلةٍ، تولّد مناظراتٍ تستمرّ وتستمرّ. ليست المشكلة في تعدّد وجهات النّظر وحسب حول أيٍّ من هذه الأحجيّات، بل الأمر هو أنّ كلّ وجهة نظرٍ منها، وبرغم كونها متنازعةً متعارضةً، قد تؤيّدها حجّةٌ قويّةٌ. لنأخذ التّجربة الفكريّة الثّانية على سبيل المثال. يبدو أنّ معرفة رائحة الأمونيا الفعليّة ليس نوعًا من المعرفة يمكن الحصول عليه من خلال قراءة الكتب. لكن هل هناك حقائق عن التّجربة الإنسانيّة لا يمكن للعلوم وما تنقله في كتبها الإلمام بها؟ هل فينا ما هو أكثر ممّا يمكن وصفه علميًّا؟ إن كان الأمر كذلك، فهذا يعني أنّ البشر ليسوا أنظمةً فيزيائيّةً خالصةً، وبهذا نكون استثناءً جديرًا باﻷهمّيّة عن ما تخبرنا به العلوم الطّبيعيّة عن العالم.

إذًا هل تكشف تلك التّجربة الفكريّة شيئًا جديدًا بخصوص الطّبيعة البشريّة أم أنّ بها خللًا كبيرًا؟ يبقى الحكم غير باتٍّ في أمر هذه المسألة، وغيرها من المسائل في الفلسفة. تُظهر الفلسفة إبداعًا متزايدًا بلا إجماعٍ في اﻷفق. بالطّبع لا يتطلّب التّقدّم الإجماع؛ فقد يصل بعضٌ من الفلاسفة مثلًا إلى حلٍّ بخصوص مسألةٍ معيّنةٍ بدون اعتراف البقيّة. لكنّ درجة وجود الإجماع -أو عدم وجوده- في مجالٍ معيّنٍ يمكن اعتبارها مؤشّرًا على مدى التّقدّم الّذي تحقّق.

تقدم العلوم و تعثر الفلسفة

التّباين ما بين العلوم -الّتي بدأت في وقتٍ لاحقٍ- والفلسفة لافتٌ للنّظر. ليس بوسع الفلاسفة حتّى الاتّفاق على ما حقّقوه عدا عن الجدال القاسي والسّجال. أمّا في مجال العلوم الطّبيعيّة، هناك اتّفاقٌ واسعٌ وتقدّمٌ ملحوظٌ. فالكثير من المسائل العلميّة يخضع للتّجربة واختبار الفرضيّات، بينما تبدو الفلسفة متعثّرةً على الدّوام.

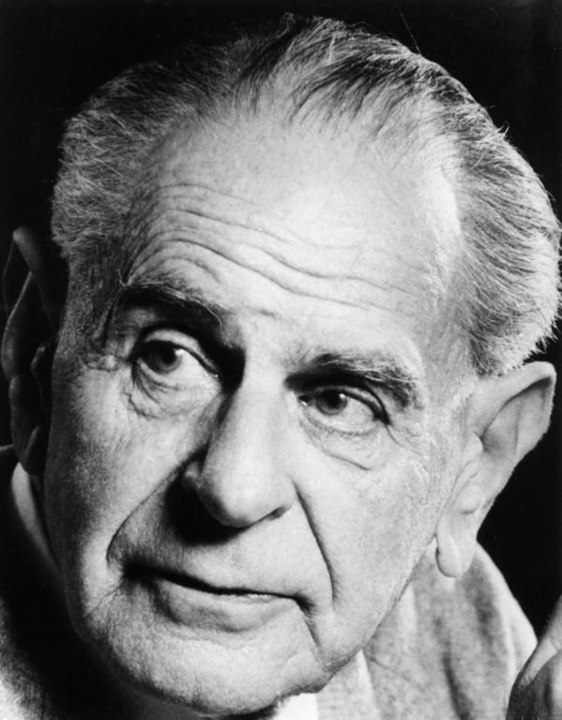

قد يحفّز هذا التّباينُ مع العلوم تعقيبين يتساءل كلٌّ منهما عن حقيقة تلك الصّورة المطمئنة للعلوم تبني المعرفة قالبًا بقالبٍ. في «منطق الاكتشاف العلميّ» (1959) أكّد كارل بوبر (Karl Popper) أنّ العلوم عرضةٌ للدّحض التّجريبيّ وإثبات الخطأ بالتّجربة والملاحظة. ويستدرك بوبر بأنّ هذا يتمثّل في نفي النّظريّات العلميّة المقترحة وبيان خطئها من خلال التّجربة، ولا يظهر أبدًا أنّ أيّ نظريّةٍ علميّةٍ صحيحةٌ تمامًا أو حتّى يرجّح صحّتها. ربما بوسعنا توسيع نطاق توصيف بوبر للعلوم ليشمل الفلسفة. ربما يُمكن رؤية الفلسفة على أنّها تتّبع نفس منهجيّة التّخمينات الجريئة الّتي -وعلى الرّغم من كونها لم تُثبت أبدًا- هي عرضةٌ للدّحض بالدّليل.

رؤية بوبر أنّ الملاحظة ليس لها سوى دورٍ سلبيٍّ نافٍ في العلوم تترتّب عليها نتيجةٌ تصرخ بالتّشكيك في إمكانيّة وجود أيّ دليلٍ مشاهَدٍ لإثبات أيّ نظريّةٍ علميّةٍ. لكن لنحيّد جانبًا ما إذا كان قد وصف المنهجيّة العلميّة بطريقةٍ صحيحةٍ أم لا، ونحاول توسيع توصيفه هذا ليشمل الفلسفة. في أغلب الأحيان، لا تقدّم النّظريّات الفلسفيّة تنبّؤاتٍ عن ما نلاحظه. وبالتّالي لا يمكن دحضها باكتشاف أنّها تقدّم تنبّؤاتٍ خاطئةً عن ما نلاحظه.

فعندما عرض جورج بيركلي (George Berkeley) في 1710 مذهبه في «المثاليّة» حيث تعتبرُ الأشياء مجموعةً من الأفكار إمّا في عقولنا أو في عقل الإله، لم يكن يتنبّأ بأيّ مشاهداتٍ معيّنةٍ قد نرصدها، تتعارض مع مشاهداتٍ أخرى تقدّمها نظريّاتٌ فلسفيّةٌ منافسةٌ. فطبقًا لبيركلي، أيًّا كان ما نشاهده فهو ببساطةٍ أفكارٌ في العقل. لتلاحظْ كما تشاء ولن تستطيع دحض فكرة بيركلي؛ لهذا فإنّنا بحاجةٍ إلى أن نجد ما يمكن أن يكون نظيرًا للمشاهدة إذا أردنا توسيع نطاق توصيف بوبر للمنهجيّة العلميّة ليشمل الفلسفة. وهنا تبدأ المشاكل.

أيّ وجهة نظرٍ فلسفيّة جديرة بالاهتمام تقدّم ادعاءاتٍ ليست بالبديهيّة، وإلّا لما كان هناك مغزًى قويًّا في تقديمها. تحتاج الادّعاءات حينها إلى تقديم الحجج الدّاعمة لها، ولهذا السّبب فإنّ عُدّة الفيلسوف هي الحجج. تحتاج الحُجّة إلى مقدماتٍ منطقيّةٍ، هذا هو ما ينبع استنتاج حُجّةٍ ما منه. توفّر المقدّمات المنطقيّة سببًا لتصديق الاستنتاج. يطرح هذا سؤالين: ما الّذي يوفّر المقدّماتِ المنطقيّة لحُجّةٍ فلسفيّةٍ ما؟ ولمَاذا تقَبُّل هذه المقدّمات المنطقيّة؟

حدس الفلاسفة يبدو مقابلًا ضعيفًا لمشاهدة العلماء

واحدةٌ من الإجابات للسّؤال الأوّل والّتي ترضي الكثير من الفلاسفة هي القول بأنّ المقدّمات المنطقيّة لحججهم مدعومةٌ بـ«حدسهم»؛ بما كانوا مدفوعين للتّفكير فيه بعد اطّلاعهم على مسألةٍ فلسفيّةٍ. بعد سماعك عن مسألة مولينو، أنت ترى (ولنفترض) أنّ الشّخص لن يتمكّن من التّعرّف على الأشكال بالنّظر. هذا إذًا حدسٌ خاصٌّ بك. إذا كنت ترى أنّه ينبغي وجود شيءٍ ما غير عقلانيٍّ حيال ارتكاب النّاس الظّلم، فهذا حدسٌ آخر.

وكأيّ أشخاص يعتزّون بآرائهم، يمتلك الفلاسفة الكثير من الحُدوس الخاصّة بهم. فواحدةٌ من الصّعوبات هي التّناقض فيما بين حدوس الفلاسفة المختلفين، وبالتّالي لا يمكن أن تكون كلّ حدوسهم صحيحةً. تكمن صعوبةٌ أخرى في أنّه حتى عندما يتوافق حدس الغالبيّة من الفلاسفة، فإنّ حدس غير الفلاسفة من الثّقافات غير الأوروبّيّة يبدو أنّه عادةً ما يحيد عن ذلك. وأخيرًا، فحتّى إن توافق حدسنا جميعًا، ماذا يعني هذا؟ في غياب معرفتنا بمصادر حدسنا كما هو الحال حاليًّا، لن يكون بوسعنا معرفة على ماذا نعتمد حين نعتمد على حدسنا. قد نكون جميعًا مخطئين. حدس الفلاسفة يبدو مقابلًا ضعيفًا لمشاهدة العلماء.

كما ذُكر سابقًا، هناك تعقيبان يمكن قولهما حيال الطّريقة الّتي تتباين فيها الفلسفة مع العلوم. أمّا التّعقيب الثّاني فهو يبني على عملٍ مختلفٍ تمامًا لفيلسوف علومٍ آخر: توماس كُون (Thomas Kuhn). في «هيكليّة الثّورات العلميّة» (1962)، رفض كون الصّورة الشّائعة للعلوم بأنّها تمتلك تاريخًا تقدّميًّا متواصلًا حيث المساهمات المتعاقبة لأجيالٍ من العلماء يطوّر بعضها بعضًا بسلاسةٍ، لتبني في النّهاية المعرفة العلميّة على إضافاتٍ منتظمةٍ.

رأى كون أنّ تلك الرّؤية تتقبّل بسذاجةٍ تاريخًا منحازًا للذّات كتبه المنتصرون، حيث المنتصرون هم علماء أيّ برنامجٍ بحثيٍّ يصدف سيادته. عوضًا عن هذه الرّؤية، يدافع كون عن توصيفٍ تاريخيٍّ حيث لا وجود للاتّصال في الأفكار بين برامج بحثيّةٍ على الجوانب المتضادّة لثورةٍ علميّةٍ. لا توجد عملةٌ مشتركةٌ للأفكار، حسب ادّعاء كون، بين أرسطو وجاليليو، أو بين إسحق نيوتن وألبرت أينشتاين. تتحدّث الأطراف المختلفة كلٌّ في وادٍ، حتّى وإن بدت موضوعاتهم متشابهةً. وبالتّبعيّة، حيثما يحدث تقدّمٌ علميٌّ فإنّه يكون محصورًا في مدى برنامجٍ بحثيٍّ معيّنٍ. يولَد البرنامج، ثمّ يصبح مسيطرًا في مجاله لفترةٍ من الزّمن، ثمّ يموت لاحقًا.

رؤى كون مقلقةٌ ومثيرةٌ للجدل. ومن أجل توضيح التّباين بين العلوم والفلسفة، سيكون من الكافي تقديم ردٍّ مقتضبٍ. لقد تغيّر الكثير عبر العقود في الفهم العلميّ للأشياء. وعلى النّاحية الأكثر تكهّنًا من العلم على الحافّة من البحث العلميّ، لا شكّ أنّ الكثير سوف يتغيّر أيضًا في المستقبل.

لكنّ الكثير أيضًا من فهمنا العلميّ لم يتغيّر. حُلّت العديد من المسائل العلميّة ويحتفظ المجتمع العلميّ بثقته في هذه الحلول، واحتماليّة أن تحتاج تلك الحلول إلى مراجعةٍ أو أن يُتخلّى عنها ضئيلةٌ. لاحظ طوق النّجاة الّذي تقدّمه مثل هذه القوانين التّجريبيّة الموثوقة كقوانين التّربيع العكسيّ الّتي تحكم الضّوء والصّوت، وقوانين كولوم للتّفاعلات المغناطيسيّة والكهربيّة، وقوانين أوم وأمبير وفاراداي الكهربيّة. هذه المبادئ الفيزيائيّة مثبتةٌ وثابتةٌ؛ هل يمكن قول هذا عن أيّ شيءٍ في الفلسفة؟ ليس بالفعل، فحتّى ماهيّة قوانين المنطق مطروحةٌ للجدال.

ما خطب الفلسفة

بعد أن تعرّفنا إلى حدٍّ ما على كيفيّة سير الأمور في الفلسفة، بإمكاننا الآن الانتقال لمهمّة التّشخيص. ما الخطأ الّذي حدث؟ لمَ تستعصي المسائل الفلسفيّة على الحلّ؟ سوف أتناول خمس إجاباتٍ، الأخيرة منهم هي إجابتي الشّخصيّة.

تتحدّى الإجابة الأولى التّشاؤم، حيث توضّح هذه الإجابة أنّ بعض المسائل الفلسفيّة تمَّ حلُّها بالفعل. على سبيل المثال، يدّعي نعوم تشومسكي (Noam Chomsky) أنّ مشكلة العقل والجسد قد حُلَّت منذ قرونٍ. حينما طرح رينيه ديكارت (René Descartes) المسألة فقد تعامل مع «الجسد» على أنّه جوهرٌ ممتدٌّ في الفراغ. وبالإضافة إلى ذلك، بإمكان الأجساد التّأثير على أشياءٍ أخرى أو أن تتأثّر بأشياءٍ أخرى من خلال التّلامس فقط.

أمّا «العقل» فهو على النّقيض جوهرٌ واعٍ لكن ليس له امتدادٌ في الفراغ. بما أنّ العقول ليس بوسعها التّلامس مع الأجساد، فليس بوسع المادّتين التّواصل. تظهر المشكلة هنا في كيف يمكن للعقول والأجساد التّواصل. لكن نيوتن بطرحه مبدأ قوّة الجاذبيّة سمح للأشياء بأن يؤثّر بعضها على بعضٍ بدون تلامسٍ. تختفي إذًا مشكلة العقل والجسد لعدم وجود أيّ مبرّرٍ لوجود أحد جانبي هذه المعضلة: لا وجود للجسد.

إذا كان هذا صحيحًا، فلن يكون هذا مثالًا على مسألةٍ فلسفيّةٍ محلولةٍ فقط، بل أنّ حلّ المسألة قد قدّمه العلم. لكنّي غير مقتنعٍ بهذا؛ ممّا أراه أنّ نيوتن أظهر موطن عجزٍ في تفكير ديكارت عن ماهيّة الجسد. يعني هذا أنّ ديكارت امتلك نظريّةً خاطئةً عن الجسد، لهذا فلا وجود للجسد كما فهمه ديكارت. لكنّ هذا لا يعني بأنّ لا وجود للجسد. لطالما وُجدت نظريّاتٌ خاطئةٌ عن النّجوم والبشر لكنّ هذا لا يعني عدم وجود النّجوم أو البشر. كلّ ما يمكن استنتاجه هو عدم وجود نجومٍ أو بشرٍ مطابقين لما تصفه تلك النّظريّات الخاطئة.

إذًا لا يمكننا إنكار وجود الجسد -الوجود الطّبيعيّ أو المادّيّ- وجودًا كوجود أشياءٍ مثل الكواكب ومثل رؤوسنا. فتبقى مشكلة ديكارت قائمةً حول كيفيّة اتّصال العقول بما يميّزها من خصائص مع الأجساد حيث تبدو صفاتها مختلفةً. بقاء هذه المشكلة يبرز الفكرة العامّة؛ ليس من السّهل إيجاد أمثلةٍ واضحةٍ على مسألةٍ فلسفيّةٍ حُلّت.

التّشخيص الثّاني رافضٌ للأمر برمّته: المسائل الفلسفيّة ليست مسائل حقيقيّة. فشل الفلسفة في إجابة أسئلتها يكشفها كأمرٍ تافهٍ، مجرّد خدعةٍ. يخترع الفلاسفة مجموعةً من المشاكل المصطنعة وألعاب الصّالونات، ثمّ يقومون بتلقّفها فيما بينهم. من وجهة نظري على اﻷقلّ، أرى هذا التّشخيص تحديدًا هو التّافه والسّطحيّ، وليست المسائل الفلسفيّة.

واحدٌ من الأسباب هو كونه لا يقدّم أيّ تفسيرٍ لسبب استعصاء المسائل الفلسفيّة على الحلّ. فإن كانت تلك المسائل مجرّد ألعابٍ كلاميّةٍ، فمن غير المفترض أن تتطلّب الكثير من الوقت أو الجهد لحلّها وتدبّر أمرها، في هذه الحالة كانت لتُنجَز بسهولةٍ مثل الكلمات المتقاطعة في الصّباح. ولكنّ حقيقة الأمر أنّ المسائل الفلسفيّة لا تمتّ بصلةٍ لهذه الصّورة، فهي تقاوم الإجابات السّهلة والرّديئة. سببٌ آخر هو أنّ هذا التّشخيص الرّافض والرّدّ البدائيّ المعادي للفكر يبدو مستغرقًا في الخطأ خاصّةً عند التّفكير في المسائل الفلسفيّة المتعلّقة ببعضٍ من الأشياء الأكثر أهميّةً لنا؛ تلك المسائل تتعلّق بالكيفيّة الّتي نعيش بها حيواتنا وكيف نتعايش مع الآخرين. إنّها الأمور المتعلّقة بالأخلاقيّات والسّياسة.

من الصّعب أن نجد مسألةً أهمّ في تبعاتها من تلك المتعلّقة بكيف نعيش حيواتنا

تنظّم حياتنا -من بين عدّة أشياءٍ- أكوادٌ أخلاقيّةٌ، تصف ما هو خارج الإطار وخاطئٌ أخلاقيًّا، وما هو ليس كذلك (المسموح به أخلاقيًّا). لكن ما هو الكود الأخلاقيّ؟ ما مصدر الأخلاقيّات؟ هل هي مشاعرنا أم منطِقُنا أم شيءٌ آخر مجدّدًا؟ وهناك أسئلةٌ أخرى أبعد: لمَ يجدر بأيّ شخصٍ أن يتحلّى بالأخلاق؟ ما استفادته من ذلك؟ أعار أفلاطون تلك الأسئلة اهتمامًا شديدًا. لقد تبنّى وجهة نظرٍ قائلةً بأنّ المخطئ هو شخصٌ يرتكب خطأً ذهنيًّا بعدم التّفكير في الأمور بوضوحٍ كافٍ. اعتقد أفلاطون أنّنا فقط إن امتلكنا فكرةً واضحةً عن الخيريّة الأخلاقيّة وكنهها، إن استطعنا معرفة جوهرها الحقيقيّ فسنكون مُلزمين بتجنّب سوء التّصرّف. فمعرفة الخير تعني بالضّرورة حبّه والرّغبة فيه.

اختلف فلاسفةٌ آخرون مع هذه الرّؤية ولم يجدوا ما يربط العقلانيّة بالأخلاقيّات. ظنّ (David Hume) أنّ الشّعور وحده لا العقلانيّة هو ما قد يرشد حياتنا. ليس هناك ما يناقض المنطق -قالها هيوم قاصدًا الاستفزاز في مقالاته عن الطّبيعة الإنسانيّة (1739)- في أن تهتمّ بجرح إصبعك أكثر من اهتمامك بمصير البشريّة. ما ينبغي علينا استخلاصه من هذا الجدال ما بين أفلاطون وهيوم هو أنّ الفلسفة ليست على الإطلاق ألعاب صالوناتٍ لا يترتّب عليها أيّ تبعاتٍ.

في حقيقة اﻷمر، من الصّعب أن نجد مسألةً أهمّ في تبعاتها من تلك المتعلّقة بكيف نعيش حيواتنا. سيكون تجاهل هذا النّقاش واعتباره ألاعيب كلاميّةً جوفاء تهرّبًا وتجنُّب مشكلةٍ فكريّةٍ صعبةٍ. بالإضافة إلى ذلك فإنّ هذا المثال ليس أبدًا الوحيد. تطرح المناظرات عن حقيقة المسئوليّة الأخلاقيّة والمنطق خلف العقاب أو الوضع الأخلاقيّ للحيوانات مسائلَ فكريّةً أخرى ملحّةً أخلاقيًّا.

يذهب تشخيصٌ ثالثٌ إلى القول بأنّ المسائل الفلسفيّة تفوق صعوبتها المسائل العلميّة؛ ولهذا لم يتمكّن أيّ شخصٍ من حلّها حتّى الآن. لكنّ الزّعم بأنّ المسائل الفلسفيّة صعبةٌ سيكون تبريرًا ضعيفًا لعدم الوصول لحلّ أيٍّ من تلك المسائل. درجة صعوبة المسألة تعني درجة استعصائها على الحلّ. لا أرى مقياسًا من خلاله يمكن تقييم كلّ مسألةٍ فلسفيّةٍ على أنّها أكثر صعوبةً من أيّ مسألةٍ علميّةٍ.

يأخذنا التّشخيص الرّابع من حيث انتهى التّشخيص الثّالث. طبقًا لهذا التّشخيص، المسائل الفلسفيّة حقيقيّةٌ، لكنّ نعتها بأنّها صعبةٌ هو استخفافٌ شديدٌ. المشكلة هي كوننا غير مؤهّلين ذهنيًّا لحلّها. شبكة الوصلات في أدمغتنا تجعلنا جيّدين في بعض الأشياء -مثل تعلّم لغةٍ أو تقدير مكان هبوط كرة التّنس بعد رميها- على حساب أشياءٍ أخرى، وحلّ المشاكل الفلسفيّة هو أحد تلك اﻷشياء اﻷخرى. إنّنا نفتقر لما قد يجعلنا فلاسفةً جيّدين، إنّه أمرٌ لا يمتلكه أيٌّ منّا.

يعدّ هذا تكهّنًا مهمًّا. ما يمكن تصنيفه خارج القدرات الذّهنيّة للبشر يبدو مسألةً عمليّةً مفتوحةً. لكنّ التّشخيص مريبٌ في كونه يدّعي أنّ حلّ المسائل الفلسفيّة يتعدّى قدراتنا الذّهنيّة، وذلك دونًا عن كلّ شيءٍ آخر نقوم به في الفلسفة -كفهم المسائل الفلسفيّة أو تقديم الافتراضات بخصوصها أو نقد وتحسين هذه الافتراضات- فهو متاحٌ لأذهاننا. تبدو هذه مصادفةً مثيرةً للتّساؤل.

التّشخيص الخامس والّذي أراه الأكثر توضيحًا لا يستثني أيّ عاملٍ واحدٍ كتفسيرٍ لعدم تقدّم الفلسفة؛ وعوضًا عن ذلك يعتبره التّشخيص تأثيرَ تفاعل مجموعةٍ من الأشياء. فكما رأينا في حالة الحدس، لا يقتصر الجدل على النّظريّات الّتي يطرحها الفلاسفة، بل يمتدّ ليشمل الكثير من الوسائل أو أنواع البيانات الّتي يعتمدون عليها في دعم نظريّاتهم أيضًا.

بالإضافة لذلك فالمسائل الفلسفيّة ذات طبيعةٍ «متشابكةٍ»: الحلول المقترَحة لمشكلةٍ ما تتطلّب افتراضاتٍ خلافيّةً عن مشاكل حيّةٍ أخرى. على سبيل المثال، هناك مشكلة في تحديد ما تدور حوله الأخلاقيّات؛ وما الّذي يجعل الأفعال أو الأشخاص جيّدين أو سيّئين أخلاقيًّا. لكنّ هذه المشكلة ليست منفصلةً؛ حيث تصاحب هذه المشكلة عن طبيعة الأخلاق مشكلةٌ أخرى عن لمَ يجدر بنا تقبّل رؤية أخلاقيّة ما بدلًا من غيرها. وكما رأينا، هناك أيضًا مشكلةٌ عن لمَ ينبغي على أيّ شخصٍ الاهتمام بالأخلاقيّات.

لدينا مجموعةٌ من المشكلات هنا: مشكلةٌ تعريفيّةٌ (ما هي الأخلاقيّات؟) ومشكلةٌ معرفيّةٌ (كيف بوسعنا تمييز ما هو أخلاقيٌّ؟) ومشكلةٌ متعلّقةٌ بالدّوافع (ما أهمّيّة الأخلاقيّات؟). حلول هذه المشاكل ستبني على افتراضاتٍ عن الواقع وعن عقولنا والّتي بدورها ستطرح مشاكل جديدةً خاصّةً بها، وهكذا تتشعّب الأمور.

إذا كان هذا تشخيص ما يعوق تقدّم الفلسفة، فما هو الحلّ؟ كيف يمكننا ممارسة الفلسفة بشكلٍ أفضل؟ من الجليّ أنّه يجدر بنا أن نحاول أكثر، لكنّ هذا لا يخبرنا ما الوسائل الّتي يمكننا الاعتماد عليها أو الّتي ينبغي نبذها. ربّما التّقدّم في الذّكاء الاصطناعيّ بوسعه المساعدة. ولكن كما يقول المثل: التّنبّؤات صعبةٌ، خاصّةً حيال المستقبل. ما سنكون بحاجة إليه هو برنامجٌ ينفّذ أنماطًا من الاستدلال. صعوبة تكوين بعضٍ من هذه الأنماط تطرح صعوباتٍ في البرمجة. بالإضافة إلى ذلك، العلل الّتي ستخضع للتّقييم ستحتاج إلى أن تُمنح أوزانًا نسبيّةً بطرقٍ مختلفةٍ، وسيعيد هذا المسئوليّة المعرفيّة مرّةً أخرى للمبرمجين البشريّين.

وفي سياقٍ متّصلٍ، الاستخدام الأكبر للوسائل النّظاميّة حسّن الدّقّة والإحكام في الفلسفة. نظريّة القرار ونظريّة الألعاب على سبيل المثال قد صقلتا التّفكير في نواحٍ من الفلسفة الأخلاقيّة متعلّقةً بالعقلانيّة وإنشاء العقود.

المساهمات من العلوم قد لا تحسم المسائل الفلسفيّة لكنّها مخزونٌ قيّمٌ للبناء على أساسه. فالبحث التّجريبيّ النّفسيّ (الّذي يتضمّن جراحة السّاد على سبيل المثال، وهي إبدال عدسة العين التّالفة) قد دعّم التّفكير بخصوص مسألة مولينو الّذي لم يكن مبنيًّا على دراسةٍ. تبنّي ممارسات العلماء في العمل بشكلٍ جماعيٍّ في فِرقٍ بحثيّةٍ قد يكون أيضًا مفيدًا للفلاسفة؛ غير أنّ النّزعة الفرديّة والمعارضة لدى العديد من الفلاسفة قد تولّد خلافاتٍ داخليّةً ذات طبيعةٍ مألوفةٍ بشدّةٍ.

لدينا إذًا شيءٌ لنضيفه لجعبتنا من المسائل الفلسفيّة: لمَ الفلسفة بهذه الصّعوبة، وكيف يمكننا الحصول فيها على نتائج موثوقةٍ؟ التّفكير في هذا يمنحنا جميعًا أسبابًا أكثر لنكوّن وجهات نظرنا الفلسفيّة بشكل مبدئيٍّ ونخضعها للمراجعة دومًا؛ ويمكنني مبدئيًا إضافة أنّ هذه ليست مقاربةً سيّئةً لتكوين وجهات نظرٍ حيال أيّ شيءٍ.