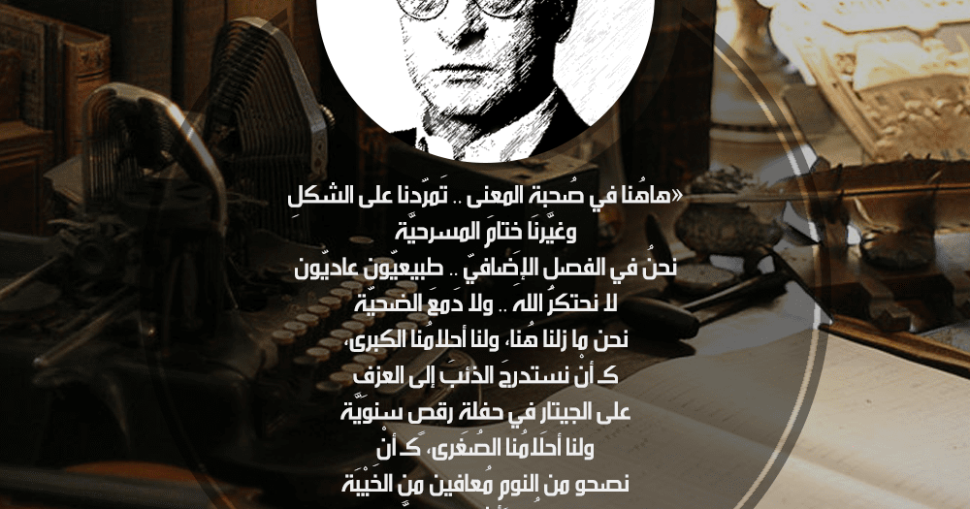

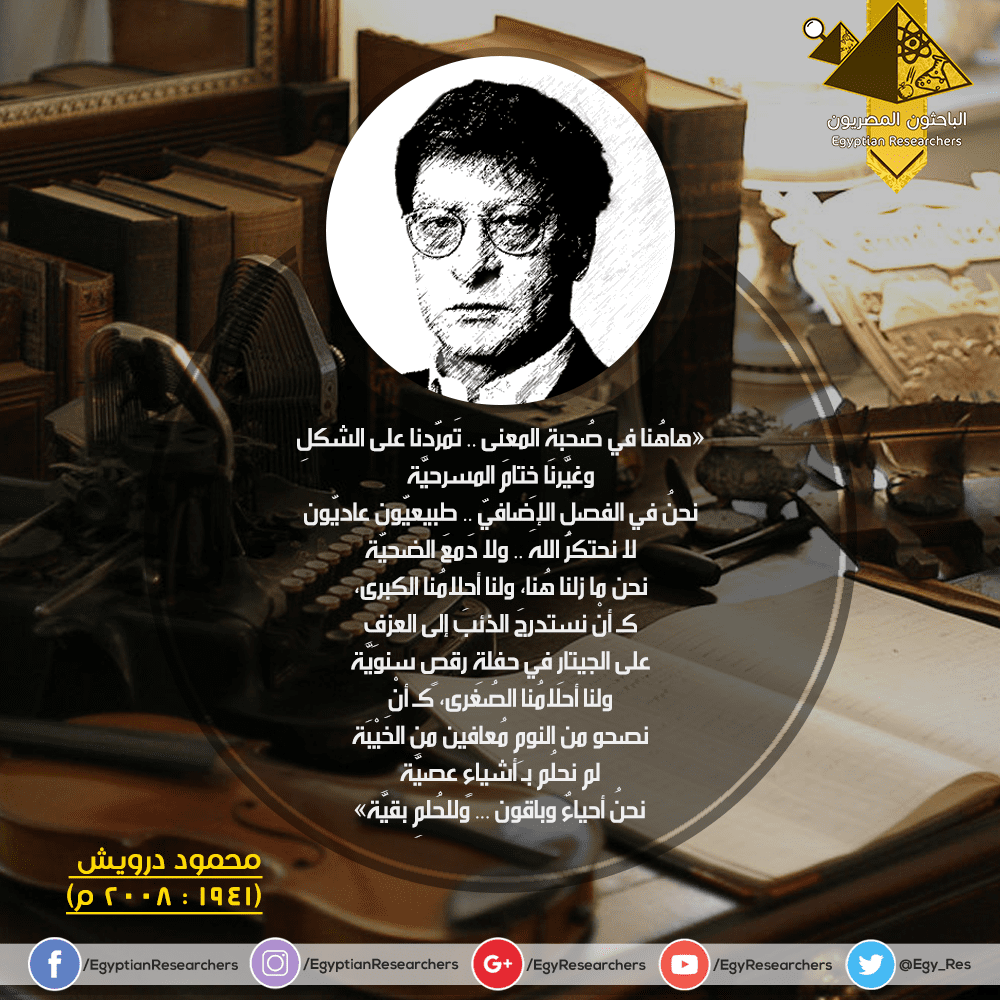

يقول محمود درويش:

وأنتَ تُعِدُّ فطورَك، فكِّر بغيرِك

لا تَنْسَ قوتَ الحَمام

وأنتَ تخوضُ حروبَكَ، فكِّر بغيرِك

لا تنسَ مَنْ يطلبون السلام

وأنتَ تُسَدِّدُ فاتورةَ الماء، فكِّر بغيرِك

مَنْ يرضَعُون الغَمام

وأنتَ تعودُ إلى البيت، بيتكَ، فكِّر بغيرِك

لا تنس شعب الخيامْ

وأنت تنام وتُحصي الكواكبَ، فكِّر بغيرِك

ثمّةَ مَنْ لم يجد حيّزاً للمنام

وأنت تحرّر نفسك بالاستعارات، فكِّر بغيرِك

مَنْ فقدوا حقَّهم في الكلام

وأنت تفكر بالآخرين البعيدين، فكِّر بنفسِك

قُلْ: ليتني شمعةُ في الظلام

قصيدة ««فكر بغيرك»

محمود درويش: طفولةٌ مُغتَرِبَة وشبابٌ مُطارَد

في الثالثِ عشر من آذار لـ عامِ 1941 أقبَلَ محمود درويش وليدًا في قريَةِ (البِرْوَة) بـ فِلسطين. لم يكد يُتِمّ عامَهُ السادِس حتى طُرد من البِرْوَة مع أُسرَتِه تحتَ دويّ القنابلِ عام 1947، ثمَّ وجد نفسه أخيرًا مع عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين في جنوبِ لِبنان.

إلى أَيْنَ تأخُذُني يا أَبي؟!

إلى جِهَةِ الرِّيح يا وَلَدي

لماذا تركتَ الحِصانَ وحيدًا؟

لكيّ يؤنِسَ البَيْتَ يا وَلَدي

فـ البيوتُ تموتُ إذا غابَ سُكّانُها.[7]

يستعيدُ درويش ومضاتًا متداعيةً لـ تلك الحقبة من حياتِه بدَهشَةِ واستنكارِ الطفلِ ذاته ذي الأعوامِ الستّة بـ عقلِهِ الغَضّ البَتول حتى بعدَ مرورِ عقودٍ على تلك الفترة:

أولُ قريةٍ لبنانيةٍ أتذكَّرُها حينذَاك هي (رميش). ثم سكنَّا في (جزين) إلى أن هَبَط الثلج في الشتاء. وفي (جزين* شاهدتُ للمرةِ الأولى في حياتي شلالًا عظيمًا.. ثم انتقلنا إلى (الناعمة) قُرب (الدامور). وأتذكَّرُ (الدامور) في تلك الفترة جيدًا: البحر وحقول الموز.. كنتُ في السادسةِ من عمري، لكن ذاكِرتي قويّة، وعيناي ما زالتا تستَرجِعان تلكَ المشاهِد.. كنا ننتظرُ انتهاءَ الحربِ لنعود إلى قُرانا. لكن جدّي وأبي عَرِفا أن المسألةَ انتهت، فعُدنا متسلّلين مع دليلٍ فلسطيني يعرف الطُّرق السِّرية إلى شمالِ الجليل. وقد بقينا لدى أصدقاء إلى أن اكتشفنا أن قريتَنا البِرْوة لم تعد موجودة.

-وجَدَت عائلةُ درويش قريتَها مهدومة وقد أُقيمَت على أراضيها (موشاف أحيهود) (قرية زراعية إسرائيلية)، و(كيبوتس يسعور)-.

يستأنف:

فالعودةُ إلى مكانِ الولادةِ لم تتحقق. عشنا لاجئين في قريةٍ أخرى اسمها دير الأسد في الشمال. كنا نُسمَّى لاجئين ووجدنا صعوبةً بالغةً في الحصولِ على بطاقاتِ إقامة، لأننا دخلنا بطريقةٍ (غيرِ شرعية)، فعندما أُجري تسجيلُ السكانِ كنا غائبين. وكانت صِفتُنا في القانونِ الإسرائيلي: (الحاضرون- الغائبون)، أي أننا حاضرون جسديًا ولكن بلا أوراق. صودِرَت أراضينا وعشنا لاجئين

عاشَ محمود درويش في حيفا بعدما انتقلت العائلة إلى قريةٍ أخرى اسمها الجديدة وامتلكت فيها بيتًا. وقضى في حيفا عشرَ سنوات حتى أنهى دراسَته الثانوية؛ ثم عَمِلَ محررًا في جريدة «الاتحاد» وكان ممنوعًا قسرًا من مغادرةِ حيفا لمدة العشر سنوات؛ إلى أن تمَّ منحهم بطاقات للهويّة يصِفُها بـ«هويةٌ حمراء في البداية ثم زرقاء لاحقًا وكانت أشبه ببطاقةِ إقامة».

طُفولَتي هي بداية مأساتي الخاصَّة التي وُلدت مع بدايةِ مأساةِ شعبٍ كامِل، لقد وُضعت هذه الطُفولة في النارِ، في الخَيمِةِ، في المَنفى مرَّة واحدة وبلا مبرِّر لنتمكَّن من استيعابِه، ووجدت نفسَها فجأةً تُعامَل معاملة الرِّجالِ ذوي القُدرةِ على التحمُّل.[8]

انتسبَ إلى الحزبِ الشيوعي الإسرائيلي وعمِلَ في صحافةِ الحزب مثل «الاتحاد»، و«الجديد» التي أصبح فيما بعد رئيس تحريرها. اتُّهِم بالقيامِ بنشاطٍ معادٍ لدولة إسرائيل؛ فطورد واعتُقِل خمس مرات 1961م، و1965، و1966، و1967، و1969، وفُرضت عليه الإقامات الجبرية حتى العام 1970.

ومن العام 1967 إلى العام 1970 كان ممنوعًا من مغادرةِ منزِلِه، وكان من حقِّ الشرطة أن تأتي ليلًا لتتحقَّق من وجودِه. ويذكُرُ درويش أنه في تلك الحِقبَة كان يتم اعتقاله كلّ سنة ويدخُل السِّجن دون محاكمة.

قد ينتابُ قُرّاء درويش والشغوفين بـ كتاباتِه الرغبة في الاطلاعِ على حياته عن قُرب إلا أن لـ محمود درويش رأيًا غير تقليدي في سيرَتِه الذاتيّة حيث قال:

أولًا ما يعني القارئ في سيرتي مكتوبٌ في القصائد. وهناك قولٌ مفاده أن كلَّ قصيدة غنائيَّة هي قصيدة أوتو- بيوجرافية أو سير- ذاتية، علمًا بـ أن هناك نظرية تقول أن القارئ لا يحتاج إلى معرفة سيرة الشاعر كي يفهم شعره ويتواصل معه. ثانيًا يجب أن أشعر بـ أن في سيرتي الذاتية ما يفيد، أو ما يقدم فائدة. ولا أُخفيك أن سيرتي الذاتية عادية جدًا. ولم أفكر حتى الآن في كتابة سيرتي. ولا أحبُ الإفراط َفي الشكوى من الحياة الشخصية ومشكلاتِها. ولا أريدُ بالتالي أن أتبجّح بنفسي، فالسيرة الذاتية تدفع أحيانًا إلى التبجُّحِ بالنفس، فيصوّر الكاتب نفسه وكأنه شخصٌ مختلف. وقد كتبتُ ملامحًا من سيرتي في كتبٍ نثرية مثل «يوميات الحزن العادي» أو «ذاكرة للنسيان» ولا سيما الطفولة والنكبة.

عبقريَّة محمود درويش الشِعريَّة

اجتمع الفُرقاء في السياسة والثقافة على عبقرية درويش الشعرية فـ هذا «محمود الزهار» يؤكد على أن الشاعر محمود درويش هو رمز الثقافة والأدب الفلسطيني، وأنه تخطَّى بشعرِه الحدود النفسية والجغرافية، وتمكَّن بـ شعرِه من التطرق إلى قضايا كانت من المُحرَّمات فيما يخُص المُحتل والمقاومين للاحتلال.

فيما اعتبرَ مُحرر الشؤون العربية في جريدة (هارتس) الإسرائيلية (تيمفي بارئيل) أن عظمة درويش الأساسية هي في البلورة الشاعرية الثاقبة للذاكرة الفلسطينية، خصوصًا ما يتعلق بقضية اللاجئين، موضحًا في قصيدته «لماذا تركت الحصان وحيدًا» أنه أحيا العلاقة بين التهجير والآثار الحيَّة التي أبقاها اللاجئون خلفهم، وعُنفوان حقِّ العودة من خلال رمز الحصان الذي بقي في الخلف، والبئر المتروكة ومفتاح البيت المهجور في جيب كل لاجئ.[9]

يحتل محمود درويش موقعًا فريدًا وقلّما حظي به شاعر في الثقافة العربية الحديثة والمعاصرة، ولا يُقارن نفوذه الأدبي إلا بالنفوذ الخاص الذي تمتع به كبار الشعراء العرب في أطوار ازدهار الشعر حين كان الشعر يُعد الناطق المعبِّر عن الأمة وكيانها، وعرَّافها الذي يستبصر أقدارها الماضية والحاضرة.

ولقد توفرت للشاعرِ أسباب موضوعية وأخرى ذاتية لبلوغ هذا الموقع، وحدث أحيانًا أن كان التفاعل بين هذين النوعين من الأسباب في صالح مشروع درويش الشعري في حصيلته. كما حدث في أحيان أخرى أن ضغط الشروط الموضوعية ألزم الشاعر بـ دفع برنامجه الجمالي إلى الصف الثاني، والسماح للمهمة الوطنية باحتلال الصف الأول، ولكنه في الحالتين أثبت حساسيةً فائقةً تجاه تطوير لغته وأدواته وموضوعاته، خصوصًا في العقدين الأخيرين من مسيرته الشعرية حين استقرت كثيرًا معادلة العلاقة التبادلية الوثيقة بين تطوير جمالياته الشعرية، وتطوير نفوذه الأخلاقي والثقافي في الوجدان العربي.[10]

محمود درويش: العاشِقُ السَّيء الحَظ

أمرُّ على ساحلِ الحُب ألقي السَّلامْ

سريعًا وأكتبُ فوقَ جناحِ الحمام

رسائلَ منِّي اليّ

كم امرأةٍ مزَّقتني

كما مزَّق الطفلُ غيْمَةْ

فلم أتألَّم، ولم أتعلَّم، ولم أحْمِ نجمهْ

من الغيمِ خلفَ السِّياج القصيّ

كان درويش مُحبًا ولِهًا للحُب. كان ولاؤه الأول للحُب قبل أن يكون للمحبوبة؛ ولذا كان الحُب لدرويش نهرَه العذب حين يطغى المِلْح في مذاق حياته حتى لو لم يُحالفه الحظ كثيرًا في تكليله بـ نهاياتٍ سعيدة.

في عِشقِ العُيونِ العسليَّة

بينَ رِيتا وعُيوني بُندقيَّة

والذي يعرِفُ رِيتا، ينحني

ويصلِّي

لإلهٍ في العيونِ العسليَّة!

بيننا مليون عصفور وصورة

ومواعيد كثيرة

أطلقتْ نارًا عليها..بندقيَةْ

اسم رِيتا كان عيدًا في فمي

جسم رِيتا كان عرسًا في دمي

عام 1995، كشفَ الشاعرُ محمود درويش لأولِ مرة عن كونه أحب في شبابه فتاة يهودية إسرائيلية، من أب بولندي وأمّ روسية، دون أن يكشف عن اسمها.

بعد عامين من هذه المقابلة، حاصرته الصحفية الفرنسية (لور إدلر)، في مقابلة تلفزيونية، بالأسئلة، في محاولة منها للوقوف على حقيقة (ريتا)، التي خلّدها في «ريتا والبندقية»، و«شتاء ريتا الطويل»، فـ أوضح أنه لا يعرف امرأة بهذا الاسم، مشيرًا إلى كون (ريتا)، ما هو إلا اسم فنيّ.

إلا أن الشاعر الفلسطيني، أكد في الحديث ذاته أن هذا الاسم الفني ليس خاليًا من ملامح إنسانية محدّدة، وأمام حصار الأسئلة، لم يجد بدًا من التفوّه بجواب إذ قال درويش: «وإذا كان يريحك أن اعترف أن هذه المرأة موجودة، فهي موجودة أو كانت موجودة.. تلك كانت قصة حقيقية محفورة عميقًا في جسدي»

ظلت هُوية (ريتا)، التي أحبها درويش، سرًا حتى كشف عنها الفيلم الوثائقي «سجل أنا عربي»، للمخرجة والمصورة ابتسام مراعنة، والذي عُرض في مهرجان تل أبيب أو (دوكو أفيف) للأفلام الوثائقية، وفاز بجائزة الجمهور.

وقالت المخرجة أنها سعت للتعرف على شخصية (ريتا) في الواقع، إلى أن التقت بها في برلين، حيث تعيش الآن، وأفادت بـ أن اسمها الحقيقي هو (تَمار بن عامي). من جانبها، قالت (تَمار) في الفيلم، إن بداية علاقتها مع محمود درويش، بدأت بعد رقصة أدتها في مقر الحزب الشيوعي الإسرائيلي، الذي كان درويش عضوًا فيه قبل استقالته، وكان عمرها آنذاك 16 عامًا، ليفترقا بعدما استُدعيت تَمار للجندية بسلاح البحرية بالجيش الإسرائيلي.

وضَعَت مُسدَّسَها الصَّغيرَ على مُسودَّةِ القَصيدَة

ورَمَت جَوارِبَها على الكُرسي

فـ انكَسرَ الهَديل

ومَضَت إلى المَجْهولِ حافيةً

وأدرَكَني الرَّحيل

على الرغم أن العلاقة انتهت منذ نحو 48 عامًا، إلا أن (تَمار) لا تزال تحتفظ برسائل محمود درويش حتى الآن، ومن بينها خطاب يقول فيه:

أردتُ أن أسافر إليكِ في القدس، حتى أطمئن واهدئ من روعك. توجهتُ بطلبٍ إلى الحاكم العسكري بعد ظُهر يوم الأربعاء، لكي أحصل على تصريحٍ لدخولِ القُدس، لكن طلبي رُفض. لطالما حلُمت بأن أشرب معكِ الشايَ في المساء، أي أن نتشارك السعادةَ والغِبطَة. صدقيني يا عزيزتي إن ذلك يجيشُ عواطفي، حتى لو كنتِ بعيدةً عني، لا لأن حبّي لكِ أقل من حبِّكِ لي، لكن لأنني أحبُكِ أكثر. حبيبتي تَمار، أؤكد لكِ مرَّةً أُخرى أنَّني معكِ، وأنَّكِ لستِ وحدَكِ. ربما ستُعانين بسببي، لكنني أقف إلى جواركِ. شكرًا لكِ يا تَمار، لأنَّكِ جعلتِ لـ حياتي طعمًا.

إلى الِّلقاء.

حبيبك: محمود

في المقابلة التي أجراها درويش عام 1995 مع الشاعر اللبناني عبَّاس بيضون، قال درويش إن حرب يونيو 1967 أنهَت قصةَ الحُب:

دخَلَت الحربُ بينَ الجَسديْن بالمعنى المَجازي، وأيقَظَت حساسيَّةً بينَ الطرَفَيْن، لم تكُن واعيةً من قَبل. تصوَّر أن صديقتَك جنديَّة تعتقلُ بناتَ شعبِكَ في نابلس مثلًا، أو حتى في القدس. ذلك لن يُثقِل فقط على القلب. لكن على الوعي أيضًا.[11]

الزواج الأول: رَنا قبَّاني

ذاتَ مرَّة أجابَ درويش لـ أحدِ الصحفيين يومًا عن سؤالِه الفضولي: «يُقالُ لي كنتُ متزوجًا، لكنني لا أتذكرُ التَّجربة».

يُروى أنّه قابل رنا قباني، ابنة أخ الشاعر السوري نزار قباني، في واشنطن سنة 1977 فتزوجا ثلاثة أعوام وتركته لتسافر إلى كامبريدج لدراسة الدكتوراة.

وتقولُ الكاتِبة رنا قباني، في مقالاتِها عن درويش، أنَّها حضرت أُمسيَة شعريَّة لدرويش في أميركا،

في اللحظةِ التي جَلستُ أثناءها، كانت عينا محمود تحدِّقان بالأَسودِ الطَّاغي المُتنافِرِ مع بياضِ جلدي. كان ينظرُ بـ فضولٍ واستِغراب، وحينَ رفَعَ عينيه، وجَدَ أنَّني أمسَكْتَهُ مُتلبِّسًا بالنظرِ إلى ساقيّ، فضحِكتُ حينها، بدأَ هو الآخر بالضحكِ اللا إرادي، ثم التثاؤب من دونِ توقُّف.

ولا يكتفي الأمر على استراق النظر المرِح، فبعدَ انتهاءِ الأُمسية، والتقاء الشاعرِ بـ رنا التي كانت طالبةً جامعيَّة، وبعدَ كَلماتٍ قليلة، قال لها: «اسمحي لي بسؤالِكِ على انفراد للحظة». ابتعدنا عن الجَمعِ لمُدة خمس دقائق، فقالَ مباشرةً: «هل تقبَلينَ الزَّواجَ مِنّي؟». تقولُ رنا: «أجبتُ بـ نعم، أقبَلُ الزواجَ مِنكَ»

حين يكون الزوج محمود درويش

تذكُرُ زوجتُه الأولى، بعضَ التفاصيل في حياتِهما، قائلةً في إِحدى مقالاتِها عنه:

كان محمود أكرَمَ مخلوقٍ عرَفتَه، مع أنَّه كان فقيرًا -أو لأنَّه كان فقيرًا- فـ سُرعان ما اكتَشَفتُ أنَّ لديه عبقريَّةً في انتقاءِ الهدية البليغة، التي اتسمت دومًا بـ حِسٍّ جماليّ أو عاطفيّ ذي شحنَة عاليَة، كان لا يعودُ مرةً إلى البيتِ إلاَّ وفي جيبِه هدية: زهرةُ غاردينيا طلبَ من البائِع أن يلُفُها بـ ورقِ الجيلاتين وبـ شَريطةٍ خضراء بـ لونِ ضِلعِها تمامًا؛ حبَّتان من (المارون جلاسيه) من محل (شانتيي) الشَّهير، إذ كان يعرِفُ حبِّي لهذه الحلوى -رغم غلاءِ سعرِها- لأسبابٍ تتعلَّق بـ طفولتي.

في يومٍ ربيعيّ عادَ زوجي من العَمَل إلى شقَّتِنا في بيروت، وطلبَ منّي وكأنَّه لا يُمكِنُه أن ينتظرَ ثانيةً -حينها كنتُ في المطبخ أفرُم باقَة من البقدونِس لـ طَبخِ أكلةٍ شاميَّةٍ هي (الجز مز) التي كان يسلِّيه اسمُها ويحبُ طعمَها -أن أُدخِلَ يدي في جيبِه لكي استخرج هديَّتي. فعلتُ كما طلب، لأجد قطَّةً صغيرة، بيضاء اللون. كان قلبي يدُق من كَثرةِ الفَرح، وحينَ حملتُها، نامَت فورًا على صدري، وكأنَّها وجدَت أمَّها الضائعة. بكى محمود حين رأى هذا، وأَكَل بـ سرعةٍ بعد أن أَطعَم القطَّة وسقاها، لأنَّه أرادَ أن نذهبُ إلى غرفةِ النَّومِ ونأخُذُها معنا لـ نمضي مَعها ساعة القَيلولة. حينَ فعلنا، وجدنا أنها نامَت بيننا، ووضعت كفًا صغيرًا ناعمًا على كَتِفِ محمود، وباقي جسِمها على جِسمي. ثم أخَذَت تُخَرخِر مطمئنةً بـ أنَّها سَرقَت قلبي وقلبَه، مدركةً أنَّها ستُصبِح طِفلتَنا المُدلَّلة. تنَهَّدَ محمود، وقال -والدَّمعُ ما زال يبرقُ على ريفِ عينِه: ليتَكِ كنتِ تستَطيعين الخَرْخَرَةَ مثلها، لكي أعرِفُ أنَّكِ سعيدةٌ معي وستَبقِين

كنتُ أترجَّاه دومًا أن لا يدلِّلني بهذا الشكلِ اللا معقول، كي لا يحسِدَني القَدَر. فـ كَم أضحَكَتهُ كَلِماتي هذه، وسأَلَني متعجبًا كيف لي أن أؤمنَ بـ هذهِ الأنواعِ من الخُرافات؟ لم يكُن يرى تلكَ الكائنات القَبيحَة التي راقَبَتْنا من رُكنِ الغُرَف، وهي تتفانى في تدبيرِها لتدميرِ سعادَتِنا البشريَّة الهشَّة. هل كانت هي التي دَفعَتني إلى الرَّحيلِ في ليلةِ سُقوطِ الأماني؟ أم ظروف سياسيَّة بائسَة، وخارِج إرادَتِنا تمامًا، أعنَدُ بـ كثير من حبِّنا المُتكرِّر؟

وعن قصَّةِ انفصالِهما للمرَّةِ الأخيرة حسبَ روايَتها:

لم أنْجُ من عقابِه حينَ تركتَهُ ينزِفُ جريحًا وحدَهُ بعدَ انتهاءِ زواجِنا، وكان سؤالُ محمود المأساويّ الأخير هو: (كيف استطَعتِ أن تأخذي فيزا لكي تُسافِري؟) ثم أعادَ السؤالَ باختصارٍ أشَدّ وأَعنَف، أشبَه بـ ستاكاتو البرقيَّة: (فيزا؟ كيف؟ كيف؟ فيزا؟) اذ إشارة الدخولِ الى أيّ بلدٍ يُريدُ أن يسافرَ إليها لاجئٌ مثلُه بقِيَت مُعضِلة حياتِه، كما ستُصبِح معضلةَ حياةِ شعبي السُّوري بـ أكمَلِه، في عهدِ محرَقةِ بشَّارِ الأسد، والنزوحِ الجَماعيّ للملايين بعدَ تدميرِ نِصفِ بيوتِ سوريا بـ الطَّيرانِ الحربيّ والبراميِل المتفجِّرة؛ بـ الحصارِ والمجاعَةِ والاغتِصابِ الجماعيّ والتَّعذيبِ الشَّنيعِ الحاقِد

وتستطردُ:

كَرِهَ محمود سماعَ لفظِ اسمي، وكان يترُكُ جلسَةً بـ غَضَبٍ لا إراديّ إذا ما ذُكِرتُ فيها. صبَّ عليّ كلَ سخطِ الذَكَرِ الذي طُعِنَ في غُرورِه. لم يتغيَّر هذا إلاّ حينَ أتَت السنواتُ النِهائيَّة من حياتِه، حينَ سَمَحَ لنفسِه أن يغفِرَ لي، وتقابَلنا وتحدَّثنا أكثَر من مرَّة قبل وفاتِه. كم ترجَّيتَه، مثل كاساندرا، في المُكالَمةِ الهاتِفيَّةِ الأخيرة، أن لا يتوجَّهُ إلى غُرفَةِ العمليَّاتِ في ولايةِ تِكساس، وأن لا يسلِّمَ نفسَه لجِراحَةٍ خطيرة. قُلتُ له أنَّني مُتأكِدةٌ أنَّها ستَقتُله. أدهَشَهُ ردُّ فعلي القاطِعُ هذا، ولا بد أن ملامِحَه تغيَّرت حين أصغى إليّ، فـ سَمِعتَ صوتَ ليلى شَهيد، ممثِّلَة مُنظَّمةِ التَّحرير، التي كانت تحرُسُه مثل ظِلّه، تصرُخُ من غضَبِها: (ماذا تقولُ لكَ؟ كفى! كفى! لا تردُّ على كلامِها وانهِ المُخابَرة فورًا).[12]

الزواج الثاني: حياة الهيني

في الانتظارِ، يُصيبُني هوسٌ بـ رصدِ الاحتمالاتِ الكثيرة

كان محمود درويش في حفلَةٍ في بيتِ صديقٍ لَه، ورأى امراةً أعجَبَته ولكِّنه لم يتحدُّثُ مَعَها، وبعدَ فَترة قرَّر درويش أن يستضيفَ صديقَهُ وكلَّ من كان في ذلك اليومِ المَشهود، و أكَّدَ على صديقِه أنَّ كل من كان في ذلك اليومِ فـ هو مدعوٌّ للحفلةِ في بيتِ درويش، ويوم الحفلة جاءَ الكُلُّ ما عدا هذه المرأَة، فقررَ درويش أن ينظِّمَ حفلةً أُخرى لعلَّها تأتي و لكنَّها أيضًا لم تأتِ، استمر هذا الوضعُ لمُدةِ سنة، في خلالِ هذه الفترة كتَبَ درويش قصيدة «في الانتظار». ومرَّت سنة وكان درويش يزورُ صديقَه بـ الصُّدفة، فـ وجدها ضَيْفَة هذا الصَّديقِ أيضًا، و كان هذا هو اللقاء الثاني وبدايةَ قصَّةِ حُبٍ تطوَّرت لـ زواج في مُنتَصَف الثمانينات من المُترجِمة المصرية حياة الهيني.

يطيرُ الحَمام

يَحُطُّ الحَمام

أعُدِّي لي الأرضَ كي أستَريح

فإني أُحِبُّكِ حتى التَّعَب

تحكي حياة أنَّ درويش كان يضعُ لها وردةً حمراء كل يومٍ على السَّرير، ما عدا لو كان بينهم بعضُ الضيقِ أو الضَجَر. تحكي أنَّه في يومٍ بعدَ العشاءِ قال لها أنَّه كتبَ قصيدَةً لها، وجلَسَ يُلقي عليها الشِّعرَ كـ النَّدى، وتُكمِلُ القِصَّة فـ تقول أنَّ مارسيل خليفة عندما سَمِعَ القصيدة طلبَ غنائها، و لكنه فوجيء بالرَّفضِ القاطعِ من درويش وقال له هذه قصيدةٌ شخصيَّة، واستمرَّ مارسيل في تكرارِ الطَّلبِ دون أن يَمِل، واستمرَّ درويش في الرَّفضِ، إلا أن درويش قبل ذهابِه إلى أمريكا لدخولَ غرفةِ العمليات ولأنه كان يعلمُ أن لن يرجِع إلا في تابوت، اتَّصلَ بـ مارسيل وطلبَ منه أن يُلحنَ القصيدةَ ويُغنِّيها، فـ فَعلَ مارسيل، وماتَ درويش قبل أن يسمَعَها، كانت قَصيدَة «يطيرُ الحمام».[13]

لم يُعلن عن أسبابِ الانفصالِ إلا أنها تناولت ذلك بقولها: «التقينا وافترَقنا محبِّين».

وكتبَ درويش عنه:

لم نُصَب بـ أيَّ جِراح، انفَصلنا بـ سلام، لم أتزوَّج مرةً ثالثة ولن أتزوَّج، إنني مُدمِنٌ على الوِحدَة. لم أشأ أبدًا أن يكونُ لي أولاد، وقد أكونُ خائفًا من المسؤوليَّة، ما أحتاجُه استقرارًا أكثر، أغيِّرُ رأيي، أمكِنَتي، أساليبَ كتابتي، الشِّعرُ محورُ حياتي، ما يُساعِدُ شعري أفعلُه وما يضُرُّه أتجنَّبُه.

وقد صرَّح درويش في سياقٍ آخر عن منبعِ عدم رغبَتِه بالإنجاب: «لا أريدُ أن أجلبَ لاجئًا جديدًا للبِلاد» كما اعتَرفَ درويش بـ أنَّه لم يوَفَّق في الحبِ كثيرًا: «أحبُّ أن أقَعَ في الحُب، السَّمكةُ علامَةُ بُرجي –الحوت-، عواطِفي متقلِّبة، حين ينتهي الحُب، أُدرِكُ أنَّه لم يكُن حبًا، الحبُ لا بُدّ من أن يُعَاشَ، لا أن يُتذَكَّر».

محمود درويش: شاعرُ الاغترابِ والمَنفى

كانت طبيعَةُ حياةِ محمود درويش قد سلَبَته معنى المأوَى والاستِقرار؛ فتَحتَّم عليهِ التنقُّل عبرَ الحدودِ الجُغرافيَّة من بلدٍ إلى بَلد لعلَّهُ يجدُ في بُقعةٍ أرضيَّةٍ ما ملاذَه من الأَمنِ والاستقرارِ والعُزلَة التي كانت تتوقُ نفسُهُ إليها مهما انخَرَطَ في أوْجِ الحياةِ الأدبيةِ واحتَفَت به أضواءُ الإبداعِ والشُهرَة. بدأَ درويش رحلةَ الاغترابِ طفلًا وقد شبَّ الطفلُ ونَضُجَ ثم تجَعّدَت ثنايا ملامِحِه وهو لا يزالُ متنقلًا مغتربًا حتى قَطَع تذكرةَ آخرِ رحلةِ ذهابٍ بلا عودة من الحياةِ بعدَ أن نُقِشَ اسمُه على تُرابِ كل أرضٍ خطاها ليحتفي به العالَمُ ويخلِّد ذكراه كـ شاعرِ الاغترابِ والمَنفى.

هل يذكُرُ المساءُ مهاجرًا أتى إلى هُنا ولم يعُد إلى الوَطن؟

هل يذكُرُ المساءُ مُهاجرًا ماتَ بِلا كَفَن؟

ما قيمةُ الإنسان؟

بِلا وطنٍ بلا عالمٍ

ودونَما عُنوان؟[4]

إلى فردوس الفقراء

بدَأَ محمود درويش المَرحَلةَ الثَّانِية من اغترابِه خارِجَ فلسطين في عام 1970؛ عندما سافَرَ إلى (موسكو) للدِّراسة؛ وكان طالِبًا في معهدِ العُلومِ الاجتِماعيَّة، لم يكُن له هناك بيتٌ بالمعنى الحرفيّ؛ فقد كان يسكُنُ غرفةً في مبنى جامعي. كانت المُدَّة التي قضاها في (موسكو) لا تتجاوزُ السَّنة؛ وكانت (موسكو) أولَ ما خَطَت قدماهُ خارجَ فِلسطين في لقاءٍ له مع العالم الخارجيّ. ويذكُرُ أنَّه حاول السَّفر قبلَ ذلك إلى (باريس) إلّا أنَّ السُلُطاتَ الفرنسيَّة لم تسمح له بالمرورِ خارجَ حُدودِ المَطار؛ كان ذلك في عام 1968؛ حيثُ كانت له وثيقةٌ إسرائيليّةٌ لكنّ جنسيَّته لم تكن محدَّدةً فيها. يقولُ درويش مُسترجِعًا تلكَ الواقِعة:

الأمنُ الفرنسيّ لم يكُن مطلوبًا منه أن يفهمَ تعقيداتَ القضيَّةِ الفلسطينية. كيفَ أحمِلُ وثيقةً إسرائيليةً وجنسيَّتي غَيْرُ مُحدَّدةٍ فيها وأقولُ له بـ إصرار إنَّني فلسطيني. أبقوني ساعات في المَطارِ ثم سفَّروني إلى الوطَنِ المُحتَل.

سجِّل

أنا عربيّ

ورقمُ بطاقتي خمسونَ ألفْ

وأطفالي ثمانيةٌ

وتاسِعُهُم سيأتي بعدَ صَيفْ

فهلْ تغضَبْ؟!

سجِّلْ

أنا عربيّ

وأعملُ مع رفاقِ الكَدْحِ في مَحجَرْ

وأطفالي ثمانيةٌ

أسلُّ لهُمْ رغيفَ الخبزِ،

والأثوابَ والدفترْ

من الصَّخرِ

ولا أتوسَّلُ الصَدَقاتِ من بابِكْ

ولا أصغرْ

أمامَ بلاطِ أعتابكْ

فهل تغضب؟[3]قصيدة «بطاقة هوية»

يجسِّدُ درويش الاصطدامَ الحَضَاري الأوَّلي الذي انتابَه عندَ وصولِه (موسكو)؛ فقد كانت أوَّلَ مدينة أوروبيَّة وبالأحرى أوَّل مدينة كبيرة يعيشُ فيها. فـ كان من الطبيعي أن يظلَّ مشدوهًا لبعضِ الوقتِ مستكشفًا معالِمها الضَخمة ونَهرها ومتاحِفها ومسارِحها؛ وكيف لا وهو الشَّابُ الذي انبلَجَ لتوِّه من شَرنقةِ حياةٍ مُحاصَرة بالأَغْلال والاعتِقال إلى عاصمةٍ ضَخمَةٍ مثل (موسكو)؛ تعلّمَ قليلًا من الروسيّة ليستطع تدبّر أمورِه اليوميَّة. وبـ زَوالِ بريقِ الاندهاش؛ اصطدمَ درويش بـ مُشكلاتِ الرُّوس اليوميَّة مما جَعَل مفهوم «فردوس الفقراء» الذي اشتَهَرت به موسكو في ذلك الوَقتِ تتبخَّر وتتضاءل، يقول:

لم أجِدْها أبدًا جنَّة الفُقراء، كما كانوا يعلِّموننا. فقَدتُ الفِكرةَ المِثاليَّة عن الشّيوعيَّة لكنني لم أفقِدْ ثِقَتي بـ الماركسيَّة. كان هُناك تناقضٌ كبيرٌ بين تصوُّرِنا أو ما يقولُه الإعلامُ السوﭬييتي عن موسكو والواقِعِ الذي يعيشُهُ النَّاس، وهو مملوءٌ بالحِرمانِ والفقرِ والخَوْف، وأكثرُ ما هزَّني لدى النَّاس هو الخَوْف. عندما كنتُ أتكلَّمُ معَهُم أشعُرُ أنَّهم يتكلَّمون بـ سريَّةٍ تامَّة. وإضافة إلى هذا الخَوفِ كنتُ أشعرُ أنَّ الدَّولةَ موجودةٌ في كلِ مكانٍ بـ كَثافَة. وهذا ما حوَّل مدينةَ موسكو من مثالٍ إلى مدينةٍ عاديَّة.

إلى القاهرة 1970 -1972

كان درويش يعُدُّ ذِهابَه للقاهرةِ أحدُ أهَمِّ الأحداثِ في حياتِه الشخصيَّة؛ حيثُ ترسَّخ قرارُه في القاهرة بالخُروجِ من فلسطين وعدم العودَة إليها ولم يكُن بالطَّبعِ هذا الأمرُ بالسَّهلِ على نفسِه. وعلى الرَغمِ من معاناتِه في بادئ الأَمر من بعضِ القَلقِ والوَساوِس إلاّ أنَّه سرعان ما وَجدَ ما قد يُقدِّم له المُواساةَ والسُلوان يقول:

كنتُ أصحو من النومِ وكأنَّني غيرُ متأكِّد من مكانِ وجودي. أفتحُ الشباكَ وعندما أرى النِّيلَ أتأكدُ من أنني في القاهرة. خامَرَتني هواجسٌ ووساوسٌ كثيرة، لكنني فُتِنتُ بـ كوني في مدينةٍ عربيَّةٍ، أسماءُ شوارِعها عربيَّة والناسُ فيها يتكلمون بالعربيَّة. وأكثرُ من ذلك، وجدتُ نفسي أسكُنُ النُّصوصَ الأدبيَّةَ التي كنتُ أقرأُها وأُعجَبُ بها. فأنا أحدُ أبناءِ الثقافةِ المِصريَّة تقريبًا والأدبِ المصريّ. التقيتُ بـ هؤلاءِ الكُتَّاب الذين كنتُ من قرَّائِهم وكنتُ أعُدُّهم من آبائي الروحيين. التَقيتُ محمد عبد الوهاب، وعبد الحليم حافظ وسواهما، والتَقيتُ كِبارَ الكتَّاب مثل نجيب محفوظ، ويوسف إدريس، وتوفيق الحكيم. ولم ألتقِ بـ أم كلثوم، وطه حسين، وكنتُ أُحِبُ اللقاءَ بهِما

الحياة المِهنيَّة لـ محمود درويش في القاهرة

قام محمد حسنين هيكل بـ تعيين محمود درويش في نادي كُتّاب «الأهرام»، وكان مكتَبُه في الطابقِ السَّادِس، بـ جوارِ جَمعٍ من عباقرةِ الكُتّاب أمثال توفيق الحكيم، ونجيب محفوظ، ويوسف إدريس، وعائشة عبد الرحمن، ويذكُر محمود درويش:

وكان توفيق الحكيم في مكتَبٍ فرديّ ونحنُ البقيَّة في مكتبٍ واحِد. وعَقَدتُ صداقةً عميقةً مع محفوظ وإدريس، الشَّخصيتَيْن المتُناقِضَتَيْن: محفوظ شخصٌ دقيقٌ في مواعيدِه، ومُنضَبِط، يأتي في ساعَةٍ محدَّدة ويذهبُ في ساعَةٍ محدَّدة. وكنتُ عندما أسأَلُه: هل تُريدُ فنجانَ قهوة أُستاذ نجيب؟ كان ينظُر إلى ساعتِه قبلَ أن يُجيب، ليَعرِفَ إن كان حانَ وقتُ القهوةِ أم لا. أمَّا يوسف إدريس، فـ كانَ يعيشُ حياةً فوضويَّةً، وكان رجلًا مُشرِقًا.

كما توطَّدَت في القاهرة علاقَة درويش بـ شُعرائه المُفضَّلين الذين طالما ودَّ مقابلَتِهم أمثال: صلاح عبد الصبور، وأحمد حجازي، وأمل دنقل، وعبد الرحمن الأبنودي.

المُنعطف الشعري لمحمود درويش

لقد اختَبرَ محمود درويش مُنعَطفًا شِعريًا جديدًا في تلك الفَترَةِ؛ أسهَم في صَقْلِ مخزونِه الشِعريّ وإيواءِ مهاراتِه الأدبيَّة بـ شكلٍ مختِلف؛ حيثُ عبَّر عن سقوطِ المعاييرِ الأدبيَّةِ في نظرةِ العَرَبِ وتناوُلِهم للنَّماذِجِ الشِّعريَّة والأدبيَّة المُنتَفِضَة من داخلِ فِلسطين بعدَ هزيمة 1967 في غَمرةِ دعمِ الصامدينِ هُناك؛ حيثُ كان العالمُ العربيّ –كما وَرَد على لسانِ درويش-:

يصفِّق لكلِّ الشِّعرِ والأَدبِ الخارِج من فلسطين سواءً كان رديئًا أم جيِّدًا؛ فـ اكتَسبَت النَّظرةُ إليهِم طابعَ التَّقديسِ؛ وخَلَت من أيِّ ذائقةٍ أدبيَّة؛ هكذا أُسقِطَت المعاييرُ الأدبِيَّة عن نظرةِ العربِ إلى هذه الأصواتِ المُقاوِمَة بـ الشِّعرِ والأدبِ في الدَّاخِل

ولكنَّه قد وَجَد في تلك المرحَلَةِ تناولًا مميّزًا لـ إبداعِه الأدبيّ يرتضيه ويرضَى عنه:

والقاهرةُ كانت من أهَمِّ المَحطَّاتِ في حياتي. في القاهرة تمَّت ملامِحُ تحوّل في تجرُبَتي الشِّعرية وكأنَّ مُنعَطفًا جديدًا يبدأ. كان يُنظَر إليّ عندما كُنتُ في الأرضِ المحتَلَّة كوني شاعِر المُقاوَمة، ومن القصائد المُهِمَّة التي كتَبتُها في القاهرة قصيدة «سرحان يشرب القهوة في الكفاتيريا» ونُشِرَت في صحيفةِ «الأهرام» وصَدَرت في كتاب «أُحِبُك أو لا أُحِبُك»

إلى ورشة الأفكار: بيروت

بعدَ القاهرة؛ انتقل درويش إلى بيروت عام 1973 وقضي فيها 9 أعوام؛ إلاَّ أنَّ بيروت قد تَركَت بصمةً خاصَّة في نفسِه جعَلته يُدمنُ الحنينَ والاشتياقَ إليها كما لو أنَّه قد نَسيَ جزءًا من صميمِ نفسِه على أعتابِها أثناء خروجِه منها. يَعُدُّ درويش ديوان «تلكَ صورَتُها وهذا انتحارُ العاشِق» من أجملِ ما كَتبَ في تلك الفَترَة.

يقول عن بيروت:

حنيني إلى بيروتِ ما زلتُ أحمِلُه حتى الآن. وعِندي مرضٌ جميلٌ اسمه الحَنينُ الدائمُ إلى بيروت. ولا أعرِفُ أسبابَه. لـ بيروتِ في قلبي مكانةٌ خاصَّةٌ جدًا.

أثناء تواجُد محمود درويش في بيروت لم يسلَم من مُطارَدَةِ الاغترابِ والتشتُّتِ له؛ فـ اندلاعُ الحرب الأهليَّة اللبنانية آنذاك أدّى إلى تعثُّرِ عمَلِه الشعريّ واستقرارِه النفسيّ. تصاعَدَ الغُبارُ المُحتِقنُ كُرهًا وتناحرًا إلى الأُفق، تغلَّبَ لونُ الدَّمِ ودويُّ القصفِ ورائحةُ المَوْتِ على صَفوِ سَماءِ الإبداعِ والفَنِ والسَّلام لـ بيروت التي يصِفُها درويش بـ «ورشةُ أفكارٍ ومختبرٌ لتياراتٍ أدبيَّةٍ وفكريَّةٍ وسياسيَّة، مُتصارعةٍ ومُتعايشةٍ في وقتٍ واحد»

أن يُرهِقُكَ الفَقْدُ بـ أعتى أشكالِهِ في الحياةِ انتزاعًا من روحِك؛ وحَشَا قلبِكَ ليترُكَك بـ روحٍ ثَكْلى يغُمُرها لَظَى لا بردٌ فيهِ ولا سلام؛ لـ هو قصفٌ بعدَ قصف. قصفٌ يتشظَّى فيه الوجدان بين أنقاضِ الفجيعة والسَّلب.

فقدَ محمود درويش بعضَ أصدقائه في بيروت وقد كان عليهِ رثاؤهم وفي مقدِمَتِهم غسّان كَنفاني.

يقول درويش في قصيدة «محاولةُ رِثاءِ بركان» في رثاءِ غسّان كنفاني:

اكتَملَت رؤياكَ، ولن يكتَمِلَ جسدُكَ. تبقى شَظايا مِنهُ ضائعةً في الرِّيح، وعلى سُطوحِ منازلِ الجيران، وفي ملفاتِ التَّحقيق.

ولم يكتَمِل حضورُنا نحنُ الأحياء ـ طِبقًا لكُلِّ الوثائِق. نحنُ الأحياءُ مجازًا، وأنتَ الميِّتُ ـ طبقًا لكلِ الوثائق، أنتَ الميِّتُ مجازًا.

نحزَنُ من أجلِكَ؟ لا

نبكي من أجلِكَ؟ لا

أخرجتَنا من صفِّ المُشاهدين دفعةً واحِدة وصِرنا نتشوَّفُ الفِعلَ، ولا نفعَل.

أعطيتَنا القُدرَةَ على الحزنِ، وعلى الحِقدِ، وعلى الانتِسابِ. وكنا نتعاطى الحُزنَ بالأَقراصِ، ونتعاطى الحِقدَ بالحقنِ، ونتعاطى الانتِسابَ بالوراثَةِ.

مرةً واحِدَة، أعطيتَنا القُدرَةَ على الاقترابِ من أنفُسِنا، وعلى الرَّغبةِ في الدُّخولِ إلى جلودِنا التي خَرجنا منها دونَ أن ندري، الآن ندري حينَ خرَجتَ مِنَّا.

حَملناكَ في كيسٍ ووَضعناك في جنازةٍ بـ مُصاحَبةِ الأناشيدِ الرَّديئةِ، تمامًا كما حمَلنا الوطنَ في كيسٍ، ووضعناهُ في جنازةٍ لم تنتَهِ حتى الآن، وبـ مُصاحَبةِ الأناشيدِ الرَّديئة.

ليسَت أشلاؤك قطعًا من اللَّحمِ المُتطايرِ المُحتَرِقِ. هي عكا، وحيفا، والقُدس، وطبريا، ويافا. طوبى للجَسدِ الذي يتناثَرُ مُدُنًا[5]

يقصُّ درويش تناوُلَه لأحداثِ حرب لبنان:

وأعتقدُ أن الحَربَ الأهليَّة في لبنان عطَّلت الكثيرَ من المشاريعِ الثقافيَّة والفِكريَّة التي كانت تجتَاحُ بيروت. وانتقلَ الناسُ إلى جَبهاتٍ مُختَلفةٍ ومُتناقِضَةٍ ومُتحارِبَة. منذُ بدايَة الحربِ، كنتُ أعبِّرُ لأصدقائي ومعارفي عن تشاؤمي من نتائج هذه الحَرب. وكنتُ أطرَحُ السؤالَ الآتي: هل كانَ في وسعِنا ألا نُستَدرَج كـ فلسطينيين إلى هذه الحَرب؟ كانت هُناك أجوِبَةٌ رسميَّةٌ تقولُ إن دورَ الفلسطينيين في الحربِ هو الدِّفاعُ عن النَّفسِ ومُواجَهةُ مُحاوَلة إقصائنا. ولكنَّنا أخطأنا في بيروت عندما أنشَأنا ما يُشبِهُ الدَّولَة داخِل الدَّولَة.

كنتُ أخجَلُ من اللبنانيين إزاء الحواجِز التي كان يُقيمُها الفلسطينيون في الأرضِ اللبنانية ويسألون اللبناني عن هُويَّتِه. طبعًا لكلِّ هذه الأمُورِ تفسيراتٌ وتبريرات. ولكن كنتُ أشعرُ دومًا بالخَجَلِ. وكنتُ أطرَحُ على نفسي أسئلةً عدَّة حولَ هذهِ الأُمور، حتى أمامَ أصدقائي المُتحمِّسين للقضيَّة الفِلَسطينيَّة والحركة الوطنيَّة. ومن هذه الأسئلة: ماذا يعني أن ننتصرَ في لبنان؟ هذا سؤالٌ كان يُلح عليّ دومًا. كنتُ مُتشائمًا جدًا. ولم أكتُب عن الحَربِ اللبنانيَّةِ إلاّ كتابة شِبه نَقديَّة.

إلاَّ أن ذلك لم ينتَفِ من بعضِ الإيجابيَّاتِ التي ارتآها درويش من الجانِبِ التَفاعُلي الثقافي:

بعدَ أن وَضَعَت الحروبُ أوزارَها، الحروبُ الفلسطينية – اللبنانية أو الحروبُ الأهليَّة.. تستطيعُ من خلِالِ رؤيةٍ مُحايِدَة أن تَنظُرَ إلى الآثارِ الإيجابيَّةِ للتفاعُلِ الفلسطيني مع الحَياةِ الثقافيَّةِ اللبنانيَّة أو التَفاعُلِ اللبناني مع القضيَّةِ الفِلسطينيَّة. هُناكَ جوانِبٌ إيجابيَّةٌ فعلًا. هُناكَ مركزُ الأبحاثِ الفلسطينيَّة، مجلَّةُ «شؤونٌ فلسطينية» ومجلَّةُ «الكرمل»، وسواها

ثمَّ حانَ وقتُ خُروجِه من أحبِ المُدنِ إلى قلبِه؛ يقُصُّ درويش تطور الأحداث المؤسفة التي أسفرت عن خروجه من بيروت:

كنتُ أشعُرُ أنَّ وجودي في بيروت سيطُول، ولم أكُن أشُعرُ بـ الحَرَجِ وكأنَّني مقيمٌ في شكلٍ شرعي. ولكن أن أكونُ مقيمًا في شكلٍ إجباري ومُضادِ لـ رَغبَةِ اللبنانيين عبرَ تعايَشِهم القَسريّ مَعنا، فـ هذا كان يُزعِجُني. وعندما خَرَجَت القيادةُ الفلسطينية والمُقاتلون الفلسطينيون من بيروت لم أَخرُج. بقيتُ في بيروت أشهُرًا عدَّة. لم أتوقَّع أن الإسرائيليين سيحتلّون بيروت. ولم أجِد معنى لـ خروجي في السُفُنِ مع المُقاتلين. ولكن في صباحِ ذاتِ يَوْم وكنتُ أسكُنُ في منطقةِ الحَمراء، خرَجتُ لأشتري خُبزًا وإذا بي أُشاهِدُ دبابَّة إسرائيلية ضَخمَة. دخَلَت إسرائيل قبلَ الإعلانِ عن الدُخول. حينذاكَ وَجَدتُ نفسي وحيدًا أتجوّلُ في الشوارعِ ولا أرى سوى الدبَّابات والجُنود الإسرائيليين ورجالًا ملثَّمين. قَضَيتُ فعلًا أيامًا صعبَة جدًا، ولم أكُن أعرِف أينَ أنام.

كنتُ أنامُ خارجَ البَيْتِ في مطعَم، وأتصِلُ بجيراني لأسألَهُم إن كان الإسرائيليون سألوا عنِّي. إذا قالوا: نعم جاؤوا، فكنتُ أُدرِك أنَّهم لن يأتوا مرةً أُخرى، فأذهبُ إلى بيتي، أتحمَّم وأرتاحُ ثمَّ أعودُ إلى المَطعَم. إلى أن حَصَلت الكارِثَةُ الكُبرى وهي مَجزَرَة صبرا وشاتيلا. حينها تَيقَّنتُ أنَّ بقائي هُناكَ ضربٌ من العَبَث والطَّيْش.

رتَّبتُ الأمرَ مع السَّفيرِ الليبيّ في بيروت حينذاك، فهو كان في مَقدورِه أن يأخُذُني من مَنطِقَةِ الأشرَفيَّة التي كانت الكَتائبُ تسيطِرُ عليها، إلى سورية. ولكن كان عليهِ أن يَجِدَ طريقًا لـ يأخُذَني من بَيتي إلى مَدخَلِ الأشرَفيَّة. اتفقنا مع ضابِط لبناني أوجَدَ لنا شارِعًا كان سَيَمُر بهِ الرَّئيسُ الرَّاحِلُ شفيق الوزان، وكان هُناك اتفَاق بين الإسرائيليين والحُكومَة على ألاَّ يتَعَرَّضوا لـ هذا الشَّارِع. وفعلًا سَلَكنا هذا الطَّريقَ وخَرَجنا من بيروت. وعِندَما وَصَلنا إلى طرابلس، ذهَبنا إلى مطعَمٍ لنَأكُلَ السَّمَكَ بعدما مَللنا أَكلَ المُعَلَّبات. وبَعدَما دَخَلْتُ الحَمَّامَ لأغسِلَ يديَّ، نظَرتُ إلى المِرآةِ فـ رأيتُ أنَفًا عليهِ نظَّارتان. لم أعرِف صَاحِبَ هذا الوَجهِ لـ ثوانٍ. كـ أنني كنتُ أنظرُ إلى وَجهٍ آخَر. وعندما وَصَلتُ إلى دِمشق أقَمتُ هُناك أُسبوعًا. وكان حصَلَ حادثٌ طريفٌ جدًا على الحُدودِ السُّوريَّة- اللبنانيَّة. فـ الضابطُ اللبناني على الحدودِ الذي طلَبَ أوراقي، وكنتُ أحمِلُ جوازَ سفَرٍ تونسيًا دبلوماسيًا، وَجدَ أنَّ إقامَتي قد انتَهت وهذه مُخالفةٌ قانونيَّة. قُلتُ لهُ: صحيح، ولكن ألا تَسمَعُ الأخبَار؟ ألا تَعرِفُ أنَّهُ ما مِن سِفاراتٍ أو دوائرٍ تعمَل؟

وصلَ إلى دِمَشق أواخِر 1982 لـ يُحيي أُمسيَّةً كانت مُقَرَّرةً على مُدَرَّجِ جامِعَةِ دمشق التي لم يتَّسِع مُدَرَّجُها للجماهير، فاضطرَّت الجِهَةُ المُنَظِّمَــة إلى نَقلِ الحُــضور إلى مُـــدَرَّج الأسد في باصاتِ النَّقلِ العَام والعَسكَريّ، فوجئ درويش بـ أنَّ المُدَرَّج والمَلعَــــب مليئان فـ قَالَ أحدُ الشُّعراءِ (الجندي) عبـــارَته التي ظَلَّ محمود درويش يُردِّدُها «والله لو قَتَلناهُ -نحــنُ الشُّــعراء- وشَرَحنا أسبابَنا للقاضي سنَأخُذُ براءة!!.»

إلى تُونِس

غادرَ محمود درويش دِمَشق متوجهًا إلى تُونِس وهُناك كانَ تجسُّدُ مَشْهَدِ الرَّئيسِ عرفات ورِفاقِه ذا وَقْع تراجيدي على نَفسِ درويش؛ مما أَوقَدَ جِمارَ قَلمِه واستَحثَّهُ للكِتابَة:

رأيتُ الثَّورَةَ الفلسطينيَّة تُقيمُ في فُندُقٍ على شاطِئ بَحرٍ. كان المَشهَدُ مؤلمًا جدًا ويستَدعي كِتابَةَ روايَةٍ عن هذا المَصيرِ. لكن عرفات سُرعانَ ما أعَادَ بِناءَ مؤسَّستِه. وقالَ لي: واصِل إصدارَ «الكرمل». كانَ مُهتَمًا حتى بـ الجانِب الثَقافي. فـ قُلتُ له أين أُصدِرُها؟ قال لي: حيثُ تشاء، في لندن، في باريس، في قبرص.. ذهبتُ من ثَمَّ إلى قُبرص كي أُرتِّبَ شؤونَ الرُّخصَة. وصدَرَت «الكرمل» من قُبرص فيما كُنتُ أنا أُحرِّرُها في باريس وأطبَعُها في نيقوسيا وكان مُعاوِني الكبيرُ هو الشَّاعِر سليم بركات.

إلى مَدينَةِ السِّحرِ والنُّور

ومدينَةُ (باريس) هي مدينَةُ الكُتَّابِ المَنفيين الآتينَ من كُلِّ أنحاءِ العَالَم. تَجِدُ العَالَمَ كُلَّهُ مُلخَّصًا في هذهِ المَدينَة

قضى محمود درويش فترةً في باريس بَلغَت عشرَ سنواتٍ غيرَ مُتَّصلَة؛ حيثُ كانَ دائمَ السَّفرِ وبقي قريبًا من مُنظَّمةِ التَّحريرِ في تُونِس. كان درويش يَعُدُّ (باريس) محطَّةً أكثر منها إقامَةً أو سكنًا. إلَّا أنه تَمَّت في (باريس) الوِلادةُ الشِّعريَّة الحقيقيَّة لـ محمود درويش؛ حيثُ كانت كِتاباتُه في (باريس) خلالِ فَترةِ الثمانينيات من أَكثرِ ما يُميِّزُهُ درويش ويَعتَزُّ به دونًا عن سائر كتاباتِه؛ حيثُ أُتيحَت له هُناك المَسافَة الانفِصاليَّة التي مكنَّته من تأمُّلِ العَالَم ِوالأحدَاثِ الجاريةِ من منظورٍ أكثَر شُمولِيَّة؛ فـ شَعَر درويش أنَّه يرى السَّاحَةَ أفضَل عن بُعد. كما أنَّ (باريس) تَستَنفِرُ رَغبةَ أيِّ فنانٍ أو كاتِبٍ على مَزيدٍ من الإبداعِ بل وتُلهِمُه؛ وكيفَ لا وهيَ مدينَةُ النُّورِ والسِّحرِ والجَمَال؛ ولقَد كان درويش مُتيَّمًا بـ سحرِ (باريس) حتى أنَّه كتبَ ذاتَ مرَّة في وَصفِ يومٍ خريفيّ: «أفي مِثْلِ هذا اليومِ يموتُ أحَد؟». استطاعَ محمود درويش أَن ينخَرِطَ في أجواءِ (باريس) الأدَبيَّةِ وسُرعانُ ما أسَّسَ صداقات مع كُتَّاب أجانِب كثيرين. كما كانت تلكَ الفَترةُ هي من أَكثَرِ الفَتراتِ التي أتاحَت لـ درويش التَفرُّغَ للقراءةِ والكِتابَة ممَّا نَتجَ عنهُ 7 من أَفضَلِ أعمالِ درويش الأدبيَّة: ديوان «ورد أقل» وديوان «هي أغنية» و«أحد عشر كوكبًا» و«أرى ما أريد» وكذلك ديوان «لماذا تركت الحصان وحيدًا؟» ونصف قصائد «سرير الغريبة». ونصوص «ذاكرة للنسيان» وكانَت غايةُ هذا الكِتابِ النَثريّ التحرُّرَ من أثَرِ بيروت، وفيه وصَفَ يومًا من أيامِ الحِصار.

وفي (باريس) كتَبتُ نَصَّ إعلانِ الدَّولَةِ الفلسطينيَّة. مِثلَما كَتبتُ نصوصًا كثيرةً ومقالًا أُسبوعيًا في مجلَّةِ «اليوم السابع». كأنَّني أَرَدتُ أن أعوّضَ عن الصخَبِ الذي كان يُلاحِقُني في مُدنٍ أُخرَى

العَوْدَةُ واللاعَوْدَة

وحانَ الوقتُ الذي أُتيحَت لـ درويش العودةُ إلى وطنِه فلسطين مع الاقتِصارِ على مناطقٍ مُحدَّدَةٍ؛ انتابَتهُ الحيرةُ فـ قد استَحثَّهُ الشُّعورُ بـ الواجِبِ الوَطنيّ والأخلاقيّ ألا يبقى في المَنفى؛ فـ إلى جانِبِ أنَّه لن يكونُ مُرتاحًا إذا قرَّر البقاءَ؛ فسوف يتعرَّضُ لـ سِهامٍ من الاتهاماتِ والتَّجريحِ بلا نِهايَة، فـ يُقال أنَّه قد فَضَّل (باريس) على رام الله أو على غزَّة، استَقَرَّ درويش في النهايةِ على قرارِ العَودَةِ وقد كان من أصعَبِ القراراتِ الحياتِيَّةِ التي اتَّخذَها درويش قرارُه بالخروجِ، وقرارُه بالعَودَة. ثمَّ اختَارَ مدينة عمان القريبةَ من فلسطين ليقتَنِصَ فيها بعضَ الهُدوءِ والعُزلَة التي تمكِّنُهُ من التَّفَرغِ للكتابَةِ ثمَّ يعودُ إلى رام الله حيثُ أشرَفَ على إصدارِ مجلَّةِ «الكرمل» هُناك.

يقولُ درويش:

عُدتُ ولم أَعُد؛ لا أرَى سببًا للالتِباسِ في هذا القَولِ لأنَّ كلَّ شيءٍ نسبيّ؛ أنا لم أَخرُجْ من غزَّة ولا أعرِف غزّة من قبل لكَيّ يكونُ دخولي إليها الآنَ عوْدَةً؛ فقد كانت أوَّلَ مرةٍ في حياتي أرى غَزَّة؛ أنا خَرجْتُ من الجَليل خَرجْتُ من حَيْفا والمَعنى الحقيقيّ للعودَةِ هو أن أعودُ إلى حَيْفا دونَ أن يعني ذلك انتِقاصًا من فَهمي لـ وِحدَةِ وطني التَّاريخيَّة الكامِلَة واعتِبارَ غزَّة جزءًا من وطَني

في تلكَ الفترةِ كان مُعظَمُ وقْتِ درويش مُخصَّصًا للعملِ الجَّادِ؛ خيرُ دليلٍ على ذلك أعمالُهُ الشِّعريَّة جميعُها التي صدَرَت عن دارِ رياض الريس في بيروت مثل: الجَداريَّة 2000، حالَةُ حِصار 2002، لا تعتَذِر عمَّا فَعَلْت 2004، كـ زهرِ اللوْز أو أبعَد 2005، في حضرَةِ الغِياب 2006، أثرُ الفَراشَة 2008، مُعظَم هذه الدواوين كُتِبَت بين عمان ورام الله.

وَمن مُـتَعِ الدُّنيا جُلوسُكَ خاليًا وحيدًا سِوى من قهوَةٍ وكِتَاب

قد كان شاعرُنا درويشًا في حبِّهِ للكتابَةِ والشِّعرِ والقهوةِ والعُزلَة؛ كان ذا شغفٍ مُحتَدِمٍ؛ ثريًّا بـ تفاصيلِه تملؤهُ اكتفاءً ونشوةً بـ أبسَطِ الأَشياءِ وأعمَقُها.

كان البيتُ بالنسبَةِ لـ محمود درويش يعني له الجُلوسَ مع النَّفسِ ومع الكُتُبِ ومع الموسيقى والوَرَقِ الأبيَضِ. كان يعني له السُّكونَ والإصغاءَ إلى مكنوناتِ نفسِه. عندما بلَغَ درويش السِّتين من عُمرِه شَعَرَ وكأنَّهُ أهَدَرَ الكثيرَ من وقتِهِ في ما لا يُجدي من السَّفَرِ والعلاقاتِ؛ فـ أصبَحَ أشَدّ حِرصًا على توظيفِ وقتِه للقراءةِ والكتابَة. بالرغمِ من أن العُزلَةَ للكثيرين هي أحدُ المآسي القدريَّة المَفروضَة عليهِم؛ إلّا أنَّها كانت لـ درويشنا مُتَّكأٌ ومَلاذ.

يقول درويش:

أمَّا أنا، فإنني أدمنتُ العُزلَةَ، ربَّيتُها وعقدتُ صداقةً حميمةً معها. العُزلَةُ هي أحدُ الاختِباراتِ الكُبرى لقُدرةِ المَرءِ على التَماسُكِ، وطَرْدُ الضَجَرَ هوَ أيضًا قُوةٌ روحيَّةٌ عالِيةٌ جِدًّا. وأَشْعُر أنَّني إِذا فَقَدتُ العُزْلَةَ فَقَدتُ نَفسِي. أنا حَريصٌ على البَقاءِ في هذه العُزْلَة، وهذا لا يَعني أنَّه انقِطَاعٌ عن الحَياةِ والواقعِ والنَّاس.. إنَّني أُنظِّمُ وقتي في شَكلٍ لا يسمَحُ لي بـ أن أنْغَمِر في علاقاتٍ اجتماعيةٍ قَد لا تكُونُ كلُّها مُفِيدَة.

في هذهِ المَرحلَةِ المُتأخرَةِ من حياتِه لم يسْلَم درويش أيضًا من الشُّعورِ بالفَقدِ والافتِقَادِ؛ حتى بعدَ عودَتِه.

البَيْتُ كان يعني لدرويش أكثر من مُجرَّدِ مأوى أو مكان، أو بِناءٍ تَحدُّهُ الجُدران. كان درويش يمُرّ خلال عثَرَاتِه الحياتيَّةِ مُمَّنيًا نفسَه بالراحةِ في كَنفِ الوَطنِ والاستقرارِ في النِّهاية. وقد كان هذا يبُثُّ في نفسِهِ أملًا يقتَاتُ عليه ويمُدُّه بالقوَّةِ ليُواصِل. إلّا أنَّه تمنَّى أن يستمِرَ هذا الأَملُ خلال المَسِيرَة على أن يَفقِدَهُ في محطَّةِ الوصولِ الأخيرَة:

عِندَما كنتُ خارِجَ الوَطَنِ، كنتُ أعتقدُ أنَّ الطريقَ سيؤدِّي إلى البَيْتِ، وأنَّ البَيْتَ أجملُ من الطَّريقِ إلى البَيْت. ولكن عندما عُدْتُ إلى ما يُسمَّى البَيْتُ، وهوَ لَيْس بيتًا حقيقيًا، غيّرتُ هذا القَوْلَ وقُلتُ: ما زالَ الطَّريقُ إلى البَيْتِ أَجْمَل من البَيْت لأنَّ الحُلْمَ ما زالَ أكثَرَ جمالًا وصَفاءً من الواقِعِ الذي أَسْفَرَ عَنْه هذا الحُلْم. الحُلْمُ يَتيمٌ الآن. لقَد عُدْتُ إلى القَوْلِ بأوَّلِية الطَّريقِ على البَيْت. عِلاقَتي القَويَّة بالبيتِ نَمَتْ في المَنْفَى أو في الشَّتَات. عندما تكونُ في بَيتِكَ لا تُمَجِّد البَيْتَ ولا تَشْعُرُ بأهميَّتِه وحَمِيميَّتِه، ولكِن عندَما تُحرَمُ من البَيْتِ يتحَوّلُ إلى صَبابةٍ وإلى مُشتَهى، وكأنَّهُ هو الغَايةُ القُصوَى من الرِحلَةِ كلِّها. المَنْفَى هو الذي عَمّقَ مَفْهُومَ البَيْتِ والوَطَنِ، كَوْن المَنْفَى نَقِيضًا لَهُما. أمَّا الآن فلا أستَطِيعُ أَنْ أُعرِّفَ المَنْفَى بنَقِيضِه ولا الوَطَنَ بنَقِيضِه، الآن اختَلَفَ الأَمْرُ وأَصْبَح الوَطَنُ والمَنْفَى أَمرَيْنِ مُلتَبِسَيْن

طُقوسُ محمود درويش اليوميَّة في الكِتابَة

في الهُدوءِ نعيمٌ وفي الصَّمتِ حياةٌ وما بَيْنَ الاثنَيْنِ تفاصيلَ لا أحدٌ يُدرِكُها

كانت لدرويش طُقُوس وعادات يوميَّة لا يرغبُ في أن يَختَرِقَها أَحَد، ولا سِيَّما ساعات قراءَتِه وكِتَابتِه. وكان يعيشُ وحيدًا في شقَّتِه إِذْ سبقَ أَن تزوَّجَ مرتَيْن وانفَصلَ بالتَّراضي. لَمْ يَكُن يَنامُ عِنْدَ أَحَد، ولا يرغَبُ في أَنْ ينامَ عِندَهُ أَحَد غالبًا إلاّ بَعْض الأصدِقَاء الَّذينَ يأتونَ إِليهِ أحيانًا من فلسطين وبشَكلٍ استثنائيّ. وكان ينامُ عادةً مبكرًا ولا يتجاوزُ الثَّانيةَ عشرةَ ليلًا ويستيَقِظُ حواليّ الثامِنَة، ويبدأُ بـ حِلاقَةِ ذَقْنِه وتَناولِ القَهْوَة، ثمَّ يَلْبِسُ أجمَل ثِيابِه وحِذَاءِه، كما لو أنَّه سيذهَبُ إلى موعدٍ رسمِيّ، ويَجْلِسُ خَلْفَ الطَّاوِلَة ينْتَظِرُ الإِلهَامَ بالكتابةِ، أو ليقتَنِص الوَحْيَ كما كان يُعبِّر عن ذلك. وأحيانًا يكتُبُ صَفحةً أو صَفَحاتًا وأحيانًا لا يكتُبُ شيئًا، المُهِم أنَّ هذا الطَّقْسَ كان مقدسًا. كانت لـ شقَّةِ محمود درويش ثلاثَةُ مفَاتِيح، فَقَد كان خائفًا من المَوتِ وحيدًا دون أن يَشعُرَ بِه أحَد قال:

الستُّون رقمٌ مُرعِبٌ جدًا، تُرَى ماذا سَيَحدُث بعدَ ذلك؟

قالَ درويش! وكان يخافُ من المَوتِ وحيدًا كما حَدَث للشّاعِر (معين بسيسو).

لاعِبُ النَّردِ وهِواياتُه

كان درويش مُنشَغِلًا بالقراءَةِ والكِتابَةِ جُلَّ وَقتِه. يتَحَدَّثُ العِبرِيَّة والإِنجِليزيَّة والفِرنسِيَّة. يُحِبُ سَمَاعَ المُوسيقى الكلاسيكيَّة لكبارِ الموسيقيين مثل (بِيتهوﭬِن) و(تشايكوﭬِسكي)، وغالبًا ما يسمَعُ الموسيقَى أثناءَ الكِتابَة، ولدَيهِ مجموعةٌ كبيرةٌ من الأشرطةِ والأقراصِ الموسيقيَّة. كان يُحِبُ سَمَاعَ عبد الوهاب وأمَّ كلثوم وعبد الحليم حافظ، ويتابِعُ المُسلسلات التاريخيَّة. أمَّا تسلِيَته فكانت في لعبِ النَّرْد -طاولة الزَهْر- التي يَنهَمِكُ في أَجوائِها، يصرُخُ أحيانًا، ويغتاظُ أحيانًا أُخرَى مثلُ أيِّ طِفل.

أن تذوبَ عِشقًا تحضيرًا واحتضارًا

يُقرُّ أصدِقاءُ درويش المقرَّبون بـ أنَّه كان يصنَعُ لهُم القهوةَ بنَفسِه، ويتفنَّن في ذلك، ولا يُحِبُ أن يَصنَعَها أو يُقدِّمُها لَهُم أحدٌ غَيره. كان يُصِرُّ على أن يَصنَعَ القَهْوةَ بـ يَديْه، ويَخدِمَ زُوَّارَه. أثْنَاء الحَرب في بيروت عاشَ في شقَّةٍ تَفْصِلُ واجِهَةٌ زجاجِيَّةٌ فيها بين غرفةِ النَوْمِ والمَطْبَخ وهي مُعرَّضَة للقنّاصَة، وعندما يُريدُ أَن يذهبَ ليَصْنَع فِنجانَ قَهْوَة كان يتردَّدُ في المغامرةِ بـ روحِه من أجلِ المُرورِ إلى المَطبَخِ وصُنْعِها

أريدُ رائحةَ القهوَة. لأتماسَكَ، لأقِفَ على قدميّ. كيف أُذيعُ رائحةَ القهوَةِ في خلايايّ، وقذائفُ البحرِ تنقَضُّ على واجِهَةِ المطبخِ المُطِلِ على البحرِ لنَشرِ رائحَة البارودِ ومَذاق العَدمِ! صِرتُ أَقيسُ المسافةَ الزمنيَّةَ بين قذيفَتيْنِ. ثانيةٌ واحِدَة.. ثانيةٌ واحِدَة لا تكفي لأن أقِفَ أمامَ البوتاغازِ المُلاصِقِ لواجِهةِ الزُجاجِ المُطِلَّةِ على البحرِ.

أريدُ رائحةَ القهوةِ. أريدُ خمسَ دقائق.. أريدُ هُدنَة لمُدةِ خمس دقائق من أجلِ القهوةِ. لم يعُد لي من مطلَبٍ شخصي غير إعدادِ فنجانِ القهوَة، فالقهوَةُ لمن أدمَنَها مثلي، هي مَفتاحُ النَّهارِ، والقهوَةُ، لمَن يعرِفُها مِثلي، هي أن تصنَعَها بيَديكَ، لا أن تأتيكَ على طبقٍ، لأن حامِلَ الطَّبقِ هو حامِلُ الكَّلامِ، والقهوَةُ الأولى يُفسِدُها الكَّلامُ الأول لأنها عذراءُ الصباحِ الصامِت.

في وسعِ الغُزاةِ أن يسلِّطوا البَحرَ والجَوَّ والبَرَّ عليّ، ولكنهم لا يستطيعون أن يقتَلعوا مني رائحةَ القهوةِ. سأصنعُ قهوتي الآن. سأشربُ القهوةَ الآن. سأمتَلئ برائحةِ القهوةِ الآن، لأعيشَ يومًا آخرَ، أو أموتَ محاطًا برائحةِ القهوة.

مِلعقةٌ واحدةٌ من البُنِّ المُكَهربِ بالهَال ترسى ببطءٍ، على تجاعيدِ الماءِ السَّاخنِ، يعيدُ الماءُ غليانَه وتبقى كتلةٌ من البُنِ ذي اللونِ الأشقَرِ على سَطحِ الماء، تتموَّجُ وتتأهَّبُ للغَرق. لا تدِعها تغرق. أطفئ النارَ ولا تكترِث بالصواريخ. خُذ القهوةَ إلى الممرِّ الضيِّق. صُبها بحنانٍ وافتنان في فنجانٍ أبيض، فالفناجين داكِنَةُ اللون تُفسِدُ حريَّةَ القهوة. راقِب خطوطَ البُخارِ وخَيمَةَ الرائحةِ المُتصاعِدة. أشعِل سيجارَتَك الآن، السِّيجارةُ الأولى المصنوعَةُ من أجلِ هذا الفِنجان.

ها أنذا أولَدُ. امتَلأت عروقي بـ مُخدِّرِها المُنَبِّه. أتساءلُ: كيف تكتُبُ يَدٌ لا تُبدِعُ القهوةَ؟ كم قال لي أطبَّاءُ القَلبِ وهُم يُدخِّنون: لا تُدخِّن ولا تشربُ القهوةَ. وكم مازَحتُهم: الحِمارُ لا يُدخِّنُ ولا يشربُ القهوةَ ولا يكتُب.

أعرِفُ قهوَتي، وقهوةَ أمِّي، وقهوةَ أصدقائي. أعرِفُها من بَعيدٍ وأعرِفُ الفوارِقَ بينها. لا قهوةٌ تشبِهُ قهوةً أخرى. ودفاعي عن القهوةِ هو دفاعٌ عن خصوصيَّةِ الفارِق. ليسَ هنالِكَ مذاقٌ اسمُهُ مذاقُ القهوةِ. لكُلِّ شخصٍ قهوتُه الخاصَّة، الخاصَّةُ إلى حدٍّ أقيسُ معَهُ درجةَ ذَوقِ الشَّخصِ وأناقَتِه النفسيَّة بمذاقِ قهوَتِه. ثمَةَ قهوةٌ لها مذاقُ الكزبَرَة. ذلك يعني أن مطبَخَ السَّيدةِ ليس مرتبًا. وثمَةَ قهوةٌ لها مذاقُ عصيرِ الخرّوب. ذلك يعني أن صاحِبَ البيْتِ بخيل. وثمةَ قهوةٌ لها رائحةُ العطرِ. ذلك يعني أن السَّيدةَ شديدةُ الاهتمامِ بظاهِر الأشياءِ. وثمةَ قهوةٌ لها مَلمَسُ الطُّحلُبِ في الفَمِ. ذلك يعني أن صاحِبَها يساريٌّ طُفولي. وثمةَ قهوةٌ لها مذاقُ القِدَمِ من فَرطِ ما تألَّبَ البُنُّ في الماءِ السَّاخِن. ذلك يعني أن صاحِبَها يميني مُتطرِّف. وثمةَ قهوةٌ لها مذاقُ الهالِ الطَّاغي. ذلك يعني أن السَّيدةَ مُحدِثَةُ النِّعمَة.

لا قهوةٌ تُشبِهٌ قهوةً أٌخرى. لكلِّ بيتٍ قهوتُه، ولكلِّ يدٍ قهوَتُها، لأنَّه لا نَفسٌ تُشبِهُ نفسًا أخرى. وأنا أعرِفُ القهوَةَ من بَعيد: تسيرُ في خطٍّ مُستقيمٍ، في البدايةِ، ثم تتعرَّجُ وتتلوَّى وتتأوَّدُ وتتأوَّهُ وتلتَفُّ على سُفوحٍ ومُنحَدَرات. رائحةُ القهوةِ تتحدَّرُ من سلالَةِ المكانِ الأوَّل. هي رِحلةٌ بدَأتْ من آلافِ السنين وما زالت تعود. القهوةُ مكانٌ. القهوةُ مَسامٌ تسرِّبُ الدَّاخلَ إلى الخارِجِ، وانفصالٌ يوحِّدُ ما لا يتوَحَّدُ إلاّ فيها هي رائحةُ القهوَة. هي ضِدُ الفِطَام.. القهوةُ جُغرافيا.

في السِّجنِ لم أتكَيَّف أبدًا مع غيابِ القهوةِ الصَّباحيَّةِ. ما أشَدّ أنانيَّتي! لقد حرَمتُ زميلًا في السجنِ من نِصفِ فِنجانٍ من القهوةِ، ما دَفَعَ الأقدارُ إلى مُعاقَبتي، بعدَ أسبوعٍ، يوم جاءَت أُمي لزيارتي ومَعها إبريقٌ من القهوَةِ، دَلَقه الحارِسُ على العُشبِ.[6]

الاقْتِرابُ مِن عالَمِ محمود درويش

كان محمود درويش مُحِبًّا صادِقًا ووَدودًا لأصدقائِه وللنَّاسِ بشَكلٍ عام، وهوُ مُتواضِعٌ جدًا، وخَجُول لا يُحِب اللقاءاتِ الاجتماعيَّة التي يَزيدُ فيها الحُضورُ عَنْ سِتَّةِ أَشخَاص. كانَ مُعتَدِلًا في حياتِه، وفي طَعامِه وشَرابِه ونِقَاشاتِه، ولم يكُن مُتطَرِّفًا بِرأيِه، هو مُتسامِحٌ جدًا، ولَمْ تَكُن لَدَيْه عَداواتٌ مع أحَد، ونادرًا ما يَذُمُّ أحدًا من الشعراءِ أو غَيرِهِم، كان كريمًا وغالبًا ما يعزِمُ أصدِقاءه.

ولم يكُن يستطيعُ الذِهابَ إلى الأحياءِ الشعبيَّةِ أو التَجوّل في الشَّوارِعِ مثل عامَّة النَّاسِ لكَثرَةِ ما يُصادِفُ من المُعجَبين والإحراجات. قامَ بتوزيعِ جُزْءٍ كبيرٍ من مَكتَبتِه على بعضِ أصدِقائه، وكأنَّه لم يرغَبْ في إبقاءِ غير مئَة كتاب مثلًا ليَحتَفِظَ بها وتكونُ في متناولِ يَدِه. استَقبَلَهُ عددٌ من المُلوكِ والرؤساءِ مثل ملِكَة هولندا، ومَلِك المَغرِب، ورئيس وزراءِ فرنسا والرَّئيس التّونسي وغيرِهم.

لعلَّ أَكثَر ما يُثيرُ الإعجابَ بشخصيَّتِه سُرعَةُ البَديهَة، وخِفَّةُ الظِلّ، وذلك التَّهذيبُ العالي في الحَديثِ، واللباقَةُ في التعاطي مع الآخَرين، واحتفالُه بتجارُبِ الآخرين، لا سيَّما الشُعراء الشَّباب. وكان يفرحُ من قلبِه عند اكتشافِه لشاعرٍ مُميَّز، ولا يتوانى عن إبداءِ إعجابِه بنصٍّ جَميل بُدونِ تَحفُّظٍ،. وكان مستَمِعًا جيِّدًا يُتابِع مُحدِّثَه باهتمامٍ وفُضول، ولا يَميلُ إلى التَّنظير، ولا يُحِبُ دَوْرَ الأُستاذِ الذي يتوقَّعُه مِنهُ البَعض.. يسمَعُ جيدًا ويُناقِش.. يقرأُ الصَّحافَةَ ويقرأُ الكُتبَ التّي تُهدَى إليه، ويُعبِّرُ عن رأيِه فيها.

عام 1997 شارَكَ للمرَّةِ الأُولى في مهرجانِ جرش وافتتَحَ المَسرحَ الشَّماليّ الذي كان مغلقًا لألفَيّ عام فيه لأوَّلِ مرَّة، حيثُ قَرأَ لمُحبِّيه ومُتابِعيه أشعارَه بمُرافَقةِ عازِفِ العودِ سمير جبران، شارَكَ في مهرجان جرش مرَّات عديدة منها أمسيَته الشَّهيرة في قصرِ الثَّقافَة، قالَ لجُمهورِه حينَما صَعد المِنبَر: سأقرأُ بعضًا ممَّا تُحبُّون، وبعضًا مما أُحِب. وقرأ قصائدَ قليلةً من قديمِه، ثمَّ وبلمسَةِ ساحِرٍ أو مِثل قائد أوركسترا مُتَمرِّس بَدَأ بقراءةِ اختياراتِه هو، وهكذا سَحبَ الجُمهورَ إلى الشِّعرِ الخالِصِ، إذ قرأَ نصوصًا عالية تقبَّلَها الجُمهورُ بكلِّ سَلاسَة.

التَحليلُ النَّقدي لـ شِعرِ محمود درويش

التقسيمُ الشِّعريّ

قسَّمَ النُّقادُ مراحلَ شِعرِ درويش إلى عِدَّة أقسامٍ يجمعُ بينها علاقَةَ الشاعِرِ بوطنِه وبقضيتِه -القضية الفلسطينية- وبالمَنفَى وتَركِ الدِّيارِ وكُلِّ ذلك في ظِلِّ علاقتِه بالذَّات. وقد قَسمَ الناقِدُ محمد فكري الجزار[17] شِعْرَ درويش إلى ثلاثةِ أقسامٍ:

- المرحَلةُ الأُولى: وهي مرحلةُ تواجُدِه في الوَطن، التي تشمَلُ بداياتِ تكوينِ الشَّاعِرِ ووَعيِه بقضيَّةِ وطَنِه وتَشكيلِ الانتِماءِ لهذا الوَطنِ في ظِلِّ الاحتِلال.

- المرحَلةُ الثانِية: فهي مرحلةُ الوَعي الثَّوري والتي امتَدَّت إلى عام 1982 حيثُ الخُروج من بيروت وفيها تَمَّ تنظيمُ مشاعِرَ الشَّاعرِ التي كانت قد تكوَّنَت لديهِ في المَرحَلةِ الأولى.

- المرحَلةُ الثَّالِثَة: فهي مرحَلةُ الوَعي المُمكِن والحُلمِ الإنسانيّ.

بينما قَسَّمَ النَّاقدُ حسين حمزة[18] شعرَ درويش إلى ثَلاثِ مراحلٍ انطلاقًا من علاقَةِ الشَّاعِرِ بـ نَصِّه الشِّعري فنيًا، وبـ خارجِ نَصِّهِ أيدولوجيًا، أي كيفَ انتقلَ درويش من الماركسيَّةِ في المرحَلةِ الأولى إلى قوميَّةٍ عربيَّةٍ في المرحَلةِ الثَّانية، وإلى الفِكرِ الكوني الإنساني في المرحلةِ الثالِثة دون إغفالِ فلسطينيَّتِه.

أما من حيثُ مسيرَته الشَّعرية فيُمكِن تقسيمها وِفقًا لما جاءَ عن الناقدِ حسين حمزة إلى ثلاثِ مراحلٍ هي الأخرى.

المرحَلةُ الأولى (190-1970)

يُسمِّيها حسين حمزة بـ مرحلةِ الاتصال، حيث انتمى الشاعرُ في هذه المرحلة إلى التيارِ الرومانسي في الشِّعر العربيّ المُعاصر وقد احتذى بـ شعراء أمثال بدر شاكر السياب (1926-1964) ونزار قباني (1932-1998) وهُنا نلاحظُ سيطرةَ الخِطابِ المُباشِر على نَصَّهُ الشِّعري مع استخدامِ الشَّاعرِ لتقنياتٍ أسلوبيَّة مثل التَّناص والقناع وغيرها.

المرحَلةُ الثَّانية (197-1983)

هي مرحلةُ أطلقَ عليها حسين حمزة مرحلة الانتِصال وهي مرحلةٌ بينيَّة تكمُنُ فيها بعضُ مميزاتِ المرحَلةِ الأولى وقد طَوَّر الشاعرُ في هذه المرحَلةِ أسلوبَه وتطوَّرت دلالاتُ شعرِه منفتحةً على دلالاتٍ أوسعُ من تلك الحاضِرةِ في البُعدِ الأيدولوجي، كما اكتسَبَت إحالات الشَّاعر إلى التَّاريخِ والدِّينِ والأسطورةِ والأدبِ والحضارةِ زخمًا أكبر، حيثُ أصبحَ نصُّه الشِّعريّ مليئًا بالإشاراتِ الأُسلوبيَّةِ والتَّناصيَّة.

المرحَلةُ الثالثَة (1983-2008)

أسماها الناقِدُ حسين حمزة بـ مرحَلةِ الانفصال، بـ معنى أن الشَّاعرَ انفصلَ تدريجيًا وبـ شكلٍ واعٍ عن خطابِه الأيدولوجي المُباشِر في شعرِه، وقد يكونُ الخروجُ من بيروتِ عام 1982 سببًا في خَيبةِ أمَلِ الشَّاعرِ في القومِيَّةِ العربيَّةِ التي آمَنَ بها الشَّاعِرُ وتَجلَّت بالمرحلةِ الثَّانية. في هذه المرحَلة انفصلَ الشَّاعرُ عن الضَّميرِ «نحن» وعادَ إلى الضميرِ «أنا» أي الالتفاتِ إلى الذاتيَّة.

الأُنثَى الغائبةُ عن حياةِ درويش الحاضِرةُ في شعرِه

تكمُنُ المفارقةُ حينَ تحضِرُ المرأةُ حضورَها الطَّاغي البَهيّ المُتمَثِل في أحسنِ تقويم في شعرِ درويش بينما تتوارَى في حياتِه؛ ولئن عُرفَ نزار قباني بـ صفتِه شاعِر المرأة، فإن درويش كتبَ المرأةَ في شكلٍ سيبقى طويلًا، على العكسِ من الطريقةِ التي كتبَ بها نزار قباني امرأتَه. تقول الكاتبة آية الأسمر:

درويش تناولَ المرأةَ بشكلٍ مُغايِر عن نزار قباني، مما أحدثَ فرقًا في تاريخِ كلِّ شاعرٍ منهُما، فـ نزار تناوَلَ المرأةَ كـ أنثى تُحِبُّه، بينما تناولَ درويش القِيَمَ الموجودةَ في المرأةِ رمزًا وانسانًا وقيمَةً.

وحول رمزِ المرأةِ في الشِّعرِ يقولُ د. محمد ناصر:

استخدَمَ هذا الرَّمزُ في القصيدةِ التقليديَّةِ ضميرَ المؤنَّث في مخاطبةِ الوَطَنِ بطريقةٍ مباشِرة، أمَّا في القصيدةِ المُعاصِرَة، فقد ابتعدَ هذا الرَّمزُ عن التقرير، وأصبحَ الشعراءُ يصفون الوطَنَ بكلِّ الصِّفاتِ التي لا يُمكنُ أن تمتَلِكَها أو تَتصِفَ بها سوى المرأة.

لدى قراءة شعر محمود درويش يتَّضحُ لنا أن صورةَ المرأةِ أصبحت تمثِّل لديه ملمحًا آخر من ملامحِ شعرِه، -عدا القصائد الوطنيَّة المقاوِمَة. يُبدي فيها حذوًا خاصًا على المرأةِ و احتفاءً أنيقًا بالأنوثَةِ في أسلوبٍ خالٍ من الابتذالِ والتَّغزُلِ المُصطَنَع أو المُمتَهن لذاتِ المرأةِ الأُمِ والحبيبَةِ والصَّديقةِ والرَّفيقَةِ في دربِ الحياة.

وأخذَت المرأةُ في القصائدِ الدرويشيَّة أشكالًا متعدِّدة أهمُها:

أولًا: المرأةُ الوَطَن

إن المَزْجَ بينَ المرأةِ والوَطنِ في شعرِ محمود درويش يمُدُ تجارُبَه الفنيَّة بـ نَفَسٍ عاطفيّ متَّقِد، يوَّلِد تلكَ الرؤيَة الحيَّة، حيث تتحولُ القصيدةُ إلى ومضَةِ حُلمٍ، يتميَّزُ فيه الحُبُّ بالوطنيَّةِ، وتمتزجُ فيه صورةُ الفتاةِ بالوَطَن، فلا يعودُ باستطاعةِ أحد أن يُفرقَ بين عاطفةِ الحُبِ نحوَ الفتاةِ أو الأمِ، وبينَ عاطفة الحُبِ نحوَ الأرضِ والوَطَن

يقولُ الشاعِر:

وَطَني لَيْسَ حَقيبَة

وأنا لَسْتُ مُسافِرًا

إنَّني العاشِقُ والأرضُ حَبيبَة[14]

أما في قصيدةِ الأرض فـ نراهُ يستخدِمُ رمزيَّة امرأة سمَّاها خَديجة للوطن فلسطين:

أنا الأرضُ

والأرضُ أنتِ

خديجة! لا تُغلِقي الباب

لا تدخُلي في الغِياب

سنطرُدُهم من إناءِ الزُّهورِ وحبلِ الغَسيل

سنطرُدُهم عن حجارَةِ هذا الطَّريقِ الطَّويل

سنَطرُدُهم من هواءِ الجَليل

يقصِدُ محمود درويش بـ حبلِ الغَسيلِ في هذه القصيدةِ هو حبلُ النُّورِ، وحجارَةُ الطَّريقِ الطَّويلِ هو طريقُ المُقاوَمَة[15]

ثانيًا: المرأةُ الشَّقيقَة

أبدى محمود درويش في شعرِه عواطفًا جيَّاشة تجاهَ أختِه، معبرًا عن صُحبَتِه واحترامِه لها، بل وخوفِه عليها باعتبارِه مسؤولًا عنها، وسؤاله عن حالِها وهو في المَنفَى.

ثالثًا: المرأةُ الجِدَّة

يعبِّرُ درويش عن احترامِهِ ومَحَبتِه لـ جدَّتِه، سائلًا عن حالِها وأحوالِها في قصيدةِ «رسالةٌ من المَنفَى»:

وكيف حالُ جدَّتي

ألم تَزَلْ كعَهدِها تقعُدُ عِندَ الباب

تدعو لنا

بالخَيرِ والشَّبابَ.. والثَّواب

رابعًا: المرأةُ الحبيبَة

لقد أبدَعَ محمود درويش في ربطِ الوَطنِ بـ المرأةِ بـ تنوُّعِها المُختَلف عندَ الرَّجل، وخاصةً الحَبيبَة، وهذا ما أفصَحَ عنهُ في قصيدَةِ «النزولُ من الكَرمِل»

تَركتُ الحَبيبَةَ لَمْ أَنسَها

تركتُ الحَبيبَةَ

تركتُ..

أحبُّ البِلادِ التي سأُحِب

أَحبُّ النِّساءِ اللواتي أُحِب

و لكن غصنا من السروِ في الكَرمِل المُلتَهِب

يُعادِل كلَّ خصورِ النِّساء

و كلَّ العواصِم

أحَبُّ البحارِ التي سأُحِبّ

أحَبُّ الحقولِ التي سأُحِبّ

و لكنّ قطرةَ ماءٍ على ريشِ قبرّةٍ في حِجارةِ حيفا

تعادِلُ كلَّ البِحار

وتغلسني من ذُنوبي التي سوفَ أرتَكِب

خامسًا: المرأةُ الأُم

يمثِّل هذا العنصر الأهم في إبداعات درويش الشعرية لمكانته العليا في نفسه، وتعتبر قصيدة «إلى أمي» رغم أو بسبب بساطتها، وسهولة ألفاظها وسلاسة لغتها القريبة من القارئ والمستمع، تحمل بعدًا دلاليًّا وإنسانيّا عميقًا. ونعتقد أن محمود درويش استطاع في هذه القصيدة -وهي من إبداعاته الأولى فقد ظهرت في ديوان «عاشق من فلسطين» الذي صدر سنة 1966 م في شباب الشاعر- أن يحقق المعادلة الصعبة المستعصية على العديد من الشعراء، المعادلة المتمثلة في اقتران البساطة بالعمق، وإدغام السهولة في الفنية العالية، وتحقق الاستجابة لذوق القارئ العادي إلى جانب المتلقي من النخبة المثقفة، ولا يستطيع ذلك إلا مبدع موهوب.[16]

أحنّ إلى خبز أمي

وقهوة أمي

ولمسة أمي

وتكبر في الطفولة

يوما على صدر يوم

وأعشق عمري لأني

إذا متّ،

أخجل من دمع أمي!

خذيني، إذا عدت يومًا

وشاحًا لهدبك

إن الحديث عن الأم بهذا الشكل هو حنين إلى الوطن، وأيام الصبا الحلوة التي قضاها في ربوعه. والأم هنا رمز الصبر والديمومة والسخاء الفياض، وهي تمثل في نظر الشاعر الوطن المسلوب الجريح. من أول الملاحظات حول هذه القصيدة أن معجمها ملتقط من جزيئات الحياة اليومية الفلسطينية الحميمة -خبز الأم، قهوتها، الطفولة، خصلة الشعر..إلخ. لكن هذا المعجم المعبر عن تفاصيل الحياة، توازيه وتدعمة ألفاظ وتعابير مشعّة، لا تعوق الفهم، بل تزيد الشعر إشراقًا وسطوعًا، دون إغراق في التصوير الغامض.

توقيع إصدارات محمود درويش

كان درويش بعد عودته يقيم حفلات توقيع إصداراته الجديدة بين مركز خليل السكاكيني في رام الله، ومسرح البلد في عمان. كان يستقبل جمهورَه بـ حفاوَة ويتعرف إلى بعضهم ويوقع لهم باهتمام وتقدير. أقام حفل توقيع «في حضرة الغياب» بتاريخ 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006، وحفل التوقيع الأخير كان لكتابه «أثر الفراشة» في 23 شباط (فبراير) 2008.

أشاد العديد من أصدقاء درويش بدقته وحرفيَّته المشذِّبة وعنايته الفائقة بـ كتاباته أو بالأحرى مخطوطاته الفنيّة إن جاز التعبير؛ حتى إن انتهى من أحد أعماله يقف متأملًا متسائلًا: هل يمكنني كتابة أفضل من هذا؟ وما يلبث أن يجمع أصدقاءه ويقرأ لهم فـ إذا طُلِب منه حذف أو تعديل استجاب للبعض حتى أنه استجاب لطلب أحدهم بحذف عشر صفحات من إحدى أعماله؛ ويرفض البعض بما يتناسب مع رغبته ورؤيته في صَقْل مُحتواه وتهذيبه لـ أفضل ما يكون. كان درويش حريصًا على تحقيق المعادلة الجوهرية الصعبة؛ أن يخاطب شعره الأغوار العميقة في النفوس ويبقي أثرها في الوجدان وأن يجمع بين هذا الفن المتطور والانتشار الجماهيري؛ فـ كان يقرأ للحشود بعضًا من أصعب قصائده.

إسهامات محمود درويش الثقافيَّة

ساهم درويش في نشر الثقافة فـ تبرع بـ نحو ألف كتاب من مكتبته لـ مكتبات شعبية ومخيمات. كان له دور مميز في رئاسة اتحاد الكتاب والصحافيين الفلسطينيين، كما ساهم في عقد المؤتمر التوحيدي في الجزائر الذي أعاد الاندماج للكتاب والصحافيين بعد فترة من الانقسام. كما شغل رئيس مركز الأبحاث الفلسطيني، وعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. أسس مجلة الكرمل وكان رئيس تحريرها. صدرت الكرمل في بيروت وانتقلت الى قبرص ورام الله وكانت توزع في الدول العربية. كما تُرجمت أعماله لأكثر من 22 لغة.

حصد الكثير من الجوائز منها جائزة «ملك الشعر» من مقدونيا، وهي عبارة عن تاج ذهبي، وجائزة الشعر العربي من مصر، وجائزة من تونس، وتبرع بالقيمة المالية بالجائزتين الأخيرتين لصالح صندوق الطالب الفلسطيني.

كان محمود درويش مُعتزًا بـ فلسطينيته؛ متذكِّرًا دائمًا ماذا يعني أن تكون لاجئًا؛ ومن هنا شغل عنصر المكان أهمية في قصائده من منبع الدفاع عن الذات والثقافة والهوية والذاكرة الفلسطينية. متغنيًّا بالحق والحرية؛ ولهذا كان درويش يعتبر حربه الأولى هي مع الاحتلال والظُلم والاستِعبَاد والقَهر والظلام؛ متسلِّحًا في خضم تلك المعركة بـ قلمه ومداد شعره.

أيُّها الموتُ انتَظِر!

كان يوم الأحد 27 تموز/يوليو لـ عامِ 2008؛ عندما قرر محمود درويش منح العاملة الفلبينية حسابها المالي مقدمًا؛ كما فعل مع حارس العقار المصري مودعًا قائلًا أنه ربما لن يعود. سافر من عمان برفقة صديقه أكرم هنية إلى أمريكا في صباح اليوم التالي بينما سبقه صديقه علي حليلة إلى (هيوستن) ليستقبله هناك ويقوم بترتيبات العملية الجراحية.

كان محمود درويش يمقت انتظار الموت؛ فـ دخل غرفة العمليات بعد أن مضى إقرارًا بفصل الأجهزة عنه حال تعرضه لغيبوبة؛ كان الإقدام على الموت له أكثر رفقًا من انتظاره، لم يكتب محمود درويش وصية، ولم يقل الكثير في لحظاته الأخيرة. توفي في الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت التاسع من شهر آب/ أغسطس 2008 بعد إجراء عملية القلب المفتوح في المركز الطبي في (هيوستن)، التي دخل بعدها في غيبوبة.

في (هيوستن) انتهت رحلة المنفى الطويلة. عند الساعة السادسة والدقيقة الثالثة والثلاثين من مساء السبت، بتوقيت جرينتش، فُصلت أجهزة الإنعاش التي كانت تدعم المؤشرات الحيويّة، وأُفلِت الشاعر من جسده. افترق عن نفسه عند ذلك البرزخ بين الليل والفجر:

ولنذهبَنّ معًا أنا وأنت في مَساريْن: أنتَ إلى حياةٍ ثانية، وعدَتك بها اللغة، في قارئ قد ينجو من سقوط نيزك على الأرض. وأنا إلى موعد أرجأته أكثر من مرة، مع موتٍ وعدتَه بكأسِ نَبيذٍ أَحمَرٍ في إحدى القصائد.[19]

تلك النهاية التي كان يستشعرها محمود درويش، وينتظرها برهبة تتنكّر في ثياب الحياد واللامبالاة، تضع حدًّا لرحلة بين المنافي على طريق وطن مستحيل. عبوره في المدن، كان تنقّلًا بين محطاتٍ على درب الجلجلة. وها هو يترك للأجيال المقبلة، تراثًا شعريًا غنيًا بالتحولات، يختصر عصرًا كاملًا بجراحه ومشاغله وأسئلته الجماليّة، يختصر فلسطين التي صار الناطق المطلق باسمها، ضميرها ووجدانها.[20]

نعى رئيسُ السُّلطة الفلسطينية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود عباس شاعر فلسطين الكبير محمود درويش، وأعلن الحداد 3 أيام في كافة الأراضي الفلسطينية حزنًا على وفاته، واصفًا درويش «عاشق فلسطين» و«رائد المشروع الثقافي الحديث»، و«القائد الوطني اللامع والمعطاء»

تم نقل جثمان الشاعر محمود درويش إلى رام الله بعد وصوله إلى العاصمة الأردنية عمّان، حيث كان هناك العديد من الشخصيات من العالم العربي لتوديعه. وري جثمانه الثرى في 13 أغسطس في مدينة رام الله حيث خصَّصت له هناك قطعة أرض في قصر رام الله الثقافي.

ربما فشل الأطباء أخيرًا في تطبيب «قلبه المفتوح»، ربما عاش درويش عمرًا كاملًا بـ جُرحٍ مفتوح، وروحٍ مكلومة، ووطنٍ فقيد. ربما تساءل: «هل يذكُرُ المساءُ مهاجرًا أتى إلى هُنا ولم يعُد إلى الوَطن؟ هل يذكُرُ المساءُ مُهاجرًا ماتَ بِلا كَفَن؟». نستطيعُ الجزم اليوم أن سائر العالم الأدبي في بقاع الأرض يذكُرُ شاعرًا درويشًا في حُبِّه لوطنه؛ وفي حُبِّه للإنسانيَّة والكتابة والإبداع. عاشَ يتنسم رحيق الحريَّة واهبًا روحَه وشغَفَهُ لـ قلمِهِ وحروفِهِ وقوافيهِ آنسًا مستأنسًا مستكفيًا مُحلقًا بهم فوق سَقَم الحرب وأبخرة الفسادِ الإنساني المُسيلة للدُّموع. سيظل درويش في حضرة الذاكرة شاعرًا ثائرًا مُبدعًا رغمًا عن أنفِ الغياب.

أيُّها الموتُ انتظِر

حتى أعدُّ حقيبَتي

فرشاةَ أسناني، وصابوني، وماكينةَ الحِلاقة، والكولونيا، والثِّياب

هل المناخُ هناك مُعتَدل؟

وهل تتبَّدلُ الأحوالُ فى الأبديَّةِ البيضاء ؟

أم تبقى كَما هي فى الخريفِ وفى الشِتاء؟

وهل كتابٌ واحدٌ يكفي لتسليَتي مع اللا وَقت ؟

أم أحتاجُ مكتَبَة ؟

وما لغةُ الحَديثِ هُناك ؟

دارجةٌ لكلِ النَّاس؟

أم عربيَّةٌ فُصحى؟

جوائز وتكريم محمود درويش

نال درويش 30 جائزة وتكريم من مختلف الدول نذكُر منهم؛ جائزة لوتس (اتحاد كتاب آسيا وإفريقيا) في الهند عام 1969، جائزة البحر المتوسط، المركز الثقافي المتوسط (باليرمو)، ايطاليا عام 1980، درع الثورة الفلسطينية، منظمة التحرير الفلسطينية عام 1981، جائزة (لينين) من قبل الاتحاد السوفيتي عام 1983، وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي من قبل وزارة الثقافة الفرنسية برتبة فارس، في فرنسا عام 1997. كما منح محمود درويش الدكتوراة الفخرية من جامعة (لوفان) الكاثوليكية عام 1998- بلجيكا.

المصادر

1- تحقيق يحيى القيسي ومقابلاته مع غانم زريقات وعلي حليلة وبسمة نسور وطاهر رياض وزهير الشايب وآخرين في القدس العربي.

2- محمود درويش في حوار شامل حول الشعر والحداثة- حاوره: عبده وزان- جريدة الحياة اللندنية 14/12/2005

3- درويش محمود. “أدب: محمود درويش: بطاقة هوية.” Http://Www.adab.com, www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=64761.

4- درويش محمود. “أدب: محمود درويش: رسالة من المنفى.” Http://Www.adab.com, www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=64748.

5- درويش محمود. وداعًا أيتها الحرب، وداعًا أيها السلام. منشورات الأسوار, 1985.

6- درويش محمود. ذاكرة للنسيان. رياض الريس للكتب والنشر, 1989.

7- درويش محمود. لماذا تركت الحصان وحيدًا. رياض الريس للكتب والنشر, 1999.

8- فتيحة محمود: محمود درويش ومفهوم الثورة في شعره، المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر، 1987. ص40.

9- تجليات رمز المرأة في شعر «محمود درويش» د. محمد عبد الهادي. قسم الأدب العربي. كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية

10- هيمة عبد الحميد. علامات في الإبداع. دار الهومة, 2000. ص12

11- “محمود درويش و‘ريتّا’.. قصة عشق العيون العسلية.” ألوان, alwan.elwatannews.com/news/details/2403689.

12- “‘العاشق سيئ الحظ’.. سر ‘اللقاء الأول’ في حياة محمود درويش.” الوطن, 9 Aug. 2017, www.elwatannews.com/news/details/2405873.

13- تيمور أحمد. “قصة حب و زواج الشاعر محمود درويش من المترجمة المصرية حياة الهيني.” أرشيف مصر, 25 July 2017, www.archivegypt.com/9497-2/.

14- درويش محمود. الديوان. دار العودة, 1993. ص512

15- عبد الشافي د.مصطفى. في الشعر الحديث والمعاصر. دار الوفاء, 1998. ص108

16- محمد حجاجي: «إلى أمي وجمالية الانسياب في البساطة»، (www.zizalley.com)

17- الجزار، محمد فكري. الخطاب الشعري عند محمود درويش. القاهرة: ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، 2001.

18- حمزة، حسين. “محمود درويش، ظلال المعنى وحرير الكلام.” موسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث: الأدب المحلي، اعداد وتحرير ياسين كتاني. ط.1، ج.1. باقة الغربية: مجمع القاسمي للغة العربية وآدابها، 2011. 423-445.

19- درويش محمود. في حضرة الغياب. رياض الريس للكتب والنشر, 2006.

20- “ملف عن رحيل الشاعرالعربي الكبير محمود درويش.” Http://Www.aljaml.com.

كتابة وإعداد: آلاء محمد مرزوق

تحرير: زياد الشامي