منذُ ما يقربُ من عامٍ أو يزيد، نَقَبَ فريق طموح خلال الطين والمياه الجوفية في إحدى الأحياء العشوائية بالقاهرة، والتي أقيمت على أنقاض مدينة هليوبوليس القديمة، واكتشفوا هناك تمثالًا ضخمًا أُعتُقِد أنّه يمثّل الفرعون «رمسيس العظيم». وسرعان ما اختفى الابتهاج لتحل محله خيبة أمل بسيطة، عندما اُكتشف أنّ التمثال لم يكن لرمسيس، بل لحاكم مصري في القرن السابع قبل الميلاد، أقل شهرة وهو: «بسماتيك الأول.»

رغم كونه شبهُ منسيّ من العالم الحديث، كان بسماتيك موقّرًا لكونه حاكمًا حاسمًا عزّز من التجارة والعلاقات الدبلوماسية مع اليونان. وسمحت سياساته للهيلينيين بتأسيس مستعمرات على الأرض المصرية للمرة الأولى، مما فتح الباب أمام التجارة والعلاقات الثقافية والتي ستستمر لأكثر من ثلاثمئة عام.

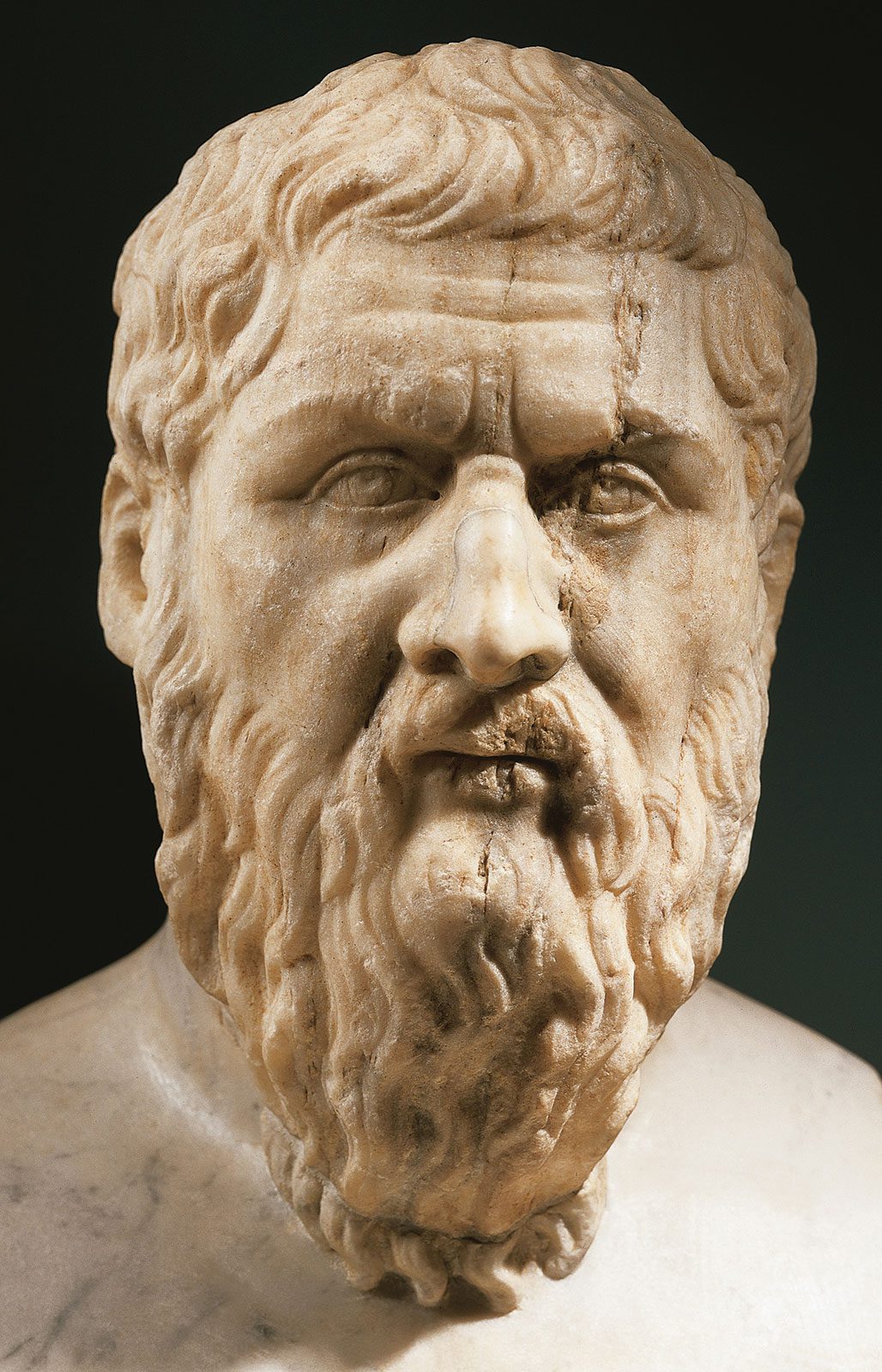

في وقتٍ لاحقٍ، كان كل من المؤرخين اليونانيين وغير اليونانيين -أمثال هيرودت في كتابه التواريخ- مقتنعين أنّ هذه كانت الشرارة التي أشعلت تحوّلًا محوريًا في الثقافة اليونانية، والتي شهدت انبثاق الفلسفة بشكل مهيب من الأرض اليونانية. وبالنسبة للكُثِر منهم، كانت هليوبوليس حيث تعلّم معظم الفلاسفة اليونانيين المؤثرين، مثل بيثاجوراس وأفلاطون، أساسيات الميتافيزيقيا والفلك والجبر.

وطوال الألفي عام القادمة، تأرجح بندول التأريخ ما بين الباحثين الموقِّرين لمصر باعتبارها ينبوع الحكمة الغربية، وأولئك الرافضين للفكرة باعتبارها وهمًا. وبحلول منتصف القرن التاسع عشر، كان معظم المؤرخين الغربيين قد رفضوا «الفرضية المصرية» رفضًا قاطعًا. ثم في عشرينيات القرن التاسع عشر، استطاع جين فرانسوا شامبليون فك شفرة الهيروغليفية المصرية من خلال دراسة حجر رشيد متعدد اللغة، وأتاح هذا حجمًا ضخمًا من الكتابات المصرية الناجية لباحثي القرن التاسع عشر والذين أدركوا أنّ أسلوب التعبير المصري القديم اختلف إلى حدٍ كبير عما وُجد في كتابات مثل ميتافيزيقيا أرسطو أو تاسوعات أفلوطين. دقّ هذا الاكتشاف جرس الموت للنظرية الهليوبوليسية، أو هكذا أعتقد الكثير. فرأوا الفلسفة كـ «معجزة إغريقية» مولودة فقط من الفلسفة اليونانية، والتي أشرقت كمنارة للعقلانية وسط المستنقعات الضبابية للفكر الأفريقي والشرق أوسطي ما قبل الفلسفي.

رغم هذا عادت الفرضية المصرية عودة صاخبة حين جذب انتباه الإعلام عدد من الكتَّاب الأمريكيين من أصول أفريقية والكاريبيين والأفارقة القاريين بإدعاءاتهم أنَّ الفلسفة اليونانية سُرقت من أفريقيا، وبالتحديد من مصر. اقتبس أكاديميون، مثل دكتور موليفي كيتي اسانتى، العديد من المصادر اليونانية والرومانية والمصرية الأوليَّة والثانوية ليدَّعوا أنَّ الحضارات الإفريقية كانت في جذور الفكر والعلم والطب الغربي. ورغم عدم انتمائه لمعسكر مبني على الثقافة الأفريقية، كتب مارتن بيرنال أيضًا عما أعتقد أنَّها كانت الجذور المصرية للفلسفة اليونانية في المجلَّد الأول لعمله المثير للجدل: أثينا السوداء (1987). لكن وبمجرد أن ألقى خبراءٌ في الحضارة القديمة نظرةً فاحصة على الإدعاءات، اكتشفوا تفسيرات متضاربة للنصوص وتأكيدات زائفة، مثل الإدعاء بأنَّ أرسطو سلَب الفلسفة المصرية من مكتبة الإسكندرية (بُنيت المكتبة بعد وفاة الفيلسوف). وانتهز علماء المصريات والكلاسيكيون على حدٍ سواء الإدعاءات الأكثر استبعادّا في دحض أطروحة أنَّ مصر كان لها تأثير جوهري على الفكر اليوناني. مع ثِقَل المجتمع الأكاديمي خلفهم، اختصر باحثون مثل ماري ليفكوفيتز، البروفيسور في جامعة ويليسلي، إلى مُسلّمة بسيطة:

«تجوّل المصريون في الخرافة، بينما قدَّم اليونانيون الإدراك والمنطق. لم تُعَلِّم أفريقيا اليونانيين أي شيء فيما يتعلَّق بالفلسفة، وإدعاء غير ذلك كان توهّمًا أو فكرًا تواقًا له دوافع سياسية.»

لم تأتِ من أفريقيا: كيف أصبح التركيز على الثقافة الأفريقية عذرًا لتدريس الأسطورة كتاريخ، 1997.

على نحوٍ يدعو للدهشة تجاهل معظم أصحاب الإدعاءات في تلك الفترة، سواء المؤيدين أو المعارضين للتأثير المصري، بعضًا من المعرفة المُذْهِلة والتي كشفت مفاهيم نادرة قيّمة في وسط ما قيمته ملايين السنين من النصوص المصرية القديمة. حالما نُفض الغبار عنها، كشفت هذه النصوص مواضيع مشابهة لبعض الجوانب من الفلسفة اليونانية الكلاسيكية، مثل نظرية النماذج، ونظرية العناصر الاربعة، والترتيب المنطقي للكون.

وعند أخذ هذه التشابهات الفكرية في الاعتبار مع خلفية علاقات مصرية يونانية دافئة في خلال الفترة التي سبقت سقراط بداية من العام السابع قبل الميلاد، احتمالية أنّ الفلسفة الغربية قد وصلها بعض من دفعاتها من الحضارى الأفريقية الشمال شرقية تبدو أقل استبعادًا. إذًا لنأخذ نظرة سريعة على بعض من هذه المواضيع.

الواحد والعديد في مصر القديمة

على عكس اليونان الكلاسيكية، لم تتبلور المفاهيم الأخلاقية والميتافيزيقية والكونية المصرية عبر قرون قليلة. بدلًا من ذلك، كانت تلك المفاهيم نِتاج ألفيات من العمل الثقافي، والتي قام خلالها مئات من الكهنة بتطوير ومواجهة طرق، متناقضة في كثير من الأحيان، لمنطَقة العالم. كجزءٍ من هذه العملية، نشأت مدارس عدة للفكر الديني، والتي عادة ما كانت تتنافس لتنصيب آلهتها كالخالق الأعظم. وهذا التدافع أشعل عن غير قصد اكتشافات فكرية في نهاية الألفية ما قبل ميلاد المسيح، مما أدى إلى تقديم المصريين أفكارًا تتشابه إلى حد كبير مع بعض من الأركان الاساسية للفكر اليوناني والهلينستي اللاحق.

في كتابه «الردود الدينية على العمارنة» (2004)، أظهر عالم المصريات جان أسمان الألماني ذو الشأن كيف بدأت العملية في القرن الرابع عشر قبل الميلاد حينما صعد أخناتون إلى العرش. لقد سعى إلى تفكيك المؤسسة الدينية القوية والتي وقفتْ عقبةً في طريق سعيه للسلطةٍ المطلقة من خلال استخدام نظرة علمية مبتدئة تجاه العالم لمحو التعددية الدينية في مصر.

ما فعله أخناتون هو منع جميع الآلهة المصريين واستبدالهم بكيان واحد: «آتون» وهو التشخيص لقرص الشمس أو الطاقة الشمسية. متوقعًا المفكرين الأوائل الذين سبقوا سقراط، والذين تتبعوا مصدر الكون لعنصر واحد بطرق عدة، رَوّج أخناتون أنّ الطاقة الشمسية لم تكن إلهية فحسب، بل كانت أيضًا العنصر المنفرد الذي تطور من خلاله الكون كاملًا. كلُّ مكوّنٍ للواقع الظاهر كان يُوصف بكونه «تطورًا» أو انبثاقًا من تلك الطاقة. وفي المقابل، عالم الآلهة الخفية والعالم السفلي والأرواح، كلها نُبذت باعتبارها رواياتٍ خيالية من حقبة بائدة. كما أُغلِقت المعابد ومُحيت كل النقوش التي ذكرت آلهة آخرين، وحتى تماثيل الآلهة الآخرين دُمّرت. كانت هذه المرة الأولى في التاريخ حيث اُتّبع مظهر من مظاهر التوحيد كأساس العقيدة الرسمي لمملكة.

هذا التوقّف الخاطف للترتيب الضخم للآلهة سبّب صدمة عظيمة للصفوة المثقفة المصرية. إذْ كانوا معتادين على رؤية عدة معتقدات دينية متعايشة عبر أرجاء مصر. فكان التمزّق شديد المباغتة لدرجة أنّه وبمجرد وفاة الفرعون المهرطق، أعاد الكهنوت المعزول النظام الديني القديم بحماسة منقطعة النظير، لكنه كان مدفوعًا هذه المرة بإلزام جديد: مصالحة التعددية المتنوعة للواقع المحتفى بها في البانثيون القديم مع التوحيد الذي قام به إخناتون.

أجاب الكهنوت تحدّي أخناتون الموّحد بطريقة تنبّأت بالهيرميسية، وربما حتى بالجهود اليونانية القديمة مثل جهود بارمينيديس وأتباعه، لتكشف الفردية المختفية وراء تعددية العالم الظاهر. جدّد الكهنوت المصري الأفكار القديمة لتقترح كيانًا ربانيًا خفيًا يُرْمَز إليه بالشمس، مكوّنًا ومحركًا للكون. واقعين في معاناة مع المفردات المحدودة لعصرهم، حاول الكهنة التلميح للصفات المعنوية لهذا الكائن المجهول الأعظم بتسميات فضفاضة مثل «الأوحد» و«الخفي» و«شبيه الروح». لقد زعموا أنّه لا يمكن الوصول إليه من قِبل اللغة أو الفكر، وأنّه احتّل مساحة وجودية منفصلة. للمفارقة، أكّد نفس الكهنة أيضّا أنّ الملايين من الآلهة ومكونات العالم الأخرى كانت باستمرار أجزاء متطورة من هذا الكيان فائق الوصف، والتي بقيت حاضرة ولكنها خفية في صورة الكون.

استخدم المصريون في بعض المناسبات كلمة «آمون»، الخفيّ، كاسم مستعار للإشارة إلى الكيان الأعظم غير المسمى والذي كان واحدًا موحدًا خفيًا بلا حدود والعديد غير المنتهي في العالم، كلاهما في آن واحد. هذا التأكيد على «الوحدة» الخفية والمستترة للعالم الظاهري ربما كانت باكورة الفكرة اليونانية الإيلية أنّ شتّى مناظير عالم الحواس تخفي أو تسيء تمثيل الواقع الحقيقي، والذي هو كيان مفرد شامل كلّي الوجود.

في «مدينة الرجل الإله: قصة ميندس القديمة» (2010)، وضّح عالم الآثار الكندي دونالد ريدفورد أنّه وفي مدينة ميندس المصرية، طوّر القساوسة الفكرة بأنّه في إظهار نفسه وفي تحريك العالم فإنّ الكيان الأعظم يمكن تحديده بأربعة عناصر. تمركزت هذه الفكرة على إيمان أقدم بأنّ العدد أربعة يمثّل كُليّة الكون والكمال. ويجدر القول بوجود بعضٍ من البوادر لهذه النظرية، والتي مثلّت العظمة الكبرى من وقتٍ لآخر في امتلاك ما يصل إلى عشر رؤوس. أمّا في ميندس، فقد حدّ الكهنوت العدد إلى أربعة، اتساقًا مع الأفكار الكهنوتية للكمال الكوني.

استخدم حكماء ميندس إلهًا غامضًا ذو أربعة رؤوس وأسموه بانيبيدجت للتعبير عن هذه الفكرة. ويشير كل رأس إلى إله، والذي مثّل بدوره عنصرًا مانحًا للحياة. بالتبعية، مثّل أوزيريس الماء، ومثّل رع الشمس أو النار، وكان شو الهواء، بينما مثّل جب الأرض. وعند اتحادهم، شكّل الأربعة الكيان الأعظم والذي رُمز إليه بالإله صاحب الرؤوس الأربعة، والتي ضمّت العناصر الأربعة التي تشكّل وتبقي الكون.

أي شخص يمتلك معرفة بدائية حتى بالفلسفة ما قبل السقراطية سيلاحظ مقابلات قوية هنا مع نظرية طوّرت بواسطة فيلسوف القرن الخامس ما قبل الميلاد اليوناني ايمبيدوكليس. متأثرًا بالفيثاغورثية، يُنسب الفضل إلى ايمبيدوكليس لتقديمه نظرية العناصر الأربعة للفكر الغربي. قرن ايمبيدوكليس أيضَا كل عنصر (أو «جذر» كما سمّاه) بإله منفصل: كان زيوس الهواء، وهيرا كانت الأرض، وكان هاديس النار أو الشمس، ونيستس/بيرسيفون كانت الماء. وأكّد ايمبيدوكليس أيضًا أن اجتماع العناصر الربّانية الأربعة، يشكل الكيان الأعظم والذي أسماه «سفيروس». واستخدم الفيلسوف رمزين مجازيين، الحب والبغض، لتوضيح كيف تتّحد العناصر مع بعضها ثمّ تنفصل.

هل يُحتمل أنّ ايمبيدوكليس قد تأثّر بميندس؟

لن يكون أمرًا بعيدًا تصوّر الإله ذو الأربعة رؤوس يصل إلى الشواطئ اليونانية في فترة حياة ايمبيدوكليس. ففي نهاية الأمر، بنى الفرعون أحمس الثاني معبدًا لبانيبيدجت في ميندس قبل ميلاد ايمبيدوكليس بقرن واحد فقط. مُتبعًا خطوات بسماتيك، وسّع أحمس التجارة والعلاقات الدبلوماسية مع عدة مدنٍ يونانية. كانت التحالفات مع الحكماء اليونانيين أساسية لبقاء حكمه، حيثُ اعتمد الفرعون على المرتزقة اليونانيين لإبقاء أعدائه تحت السيطرة. يُشاع أيضًا أنّه ساعد في إعادة تشييد معابد في اليونان، وأنّه أرسل هدايا ثمينة لحكّام أسبرطة وليندوس وساموس، حيث كان فيثاغورث منشغلًا ببناء علاقات وطيدة مع حاكمها الديكتاتور بوليكراتس.

سواءًا إذا كان ايمبيدوكليس قد استمد أفكاره مباشرة من مصر أو من الوسطاء الفيثاغورثيين كما تقترح بعض المصادر القديمة، فإنه من الجليّ أنّ التشابهات بين قناعاته وتلك الخاصة بنظرائه المصريين مدهشة.

تأثير العقل ونظرية النماذج

خاصية أخرى من الفكر المصري القديم والتي قاربت الفكر اليوناني المبكر هي فكرة أنَّ العالم منطقي ومرتَّب طبقَا لمبادئ عقلانية.

عقب وفاة أخناتون، بدأ الكهنوت في التلاعب بفكرة الذكاء الربَّاني والإفصاح. وفي البداية، كان الآلهة وحدهم من يعتبرون ثمرة الفكر المتأني. في وقتٍ قريب لذلك على أي حال، فُسِرَ الخلق كليةً كمنتج للذكاء الربَّاني (والّذي سمَّاه المصريون «القلب») وكلمة قائدة (والتي أسموها «اللسان»).

كان وصول المنظور الجديد إلى ذروته في عهد فرعون سوداني المنشأ مُلَقْب بـ «شباكا»، مع أكثر التعبيرات المصقولة للخلق التي عُرفت للعالم ما قبل اليونانية. ملقبةً بـ«لاهوت مدينة منف»، تُرجِمت هذه الفكرة لأول مرة بواسطة عالم المصريات الأمريكي جايمس بريستد. وكرافضٍ مبدئي للتأثير المصري في الفلسفة اليونانية، أخذ رأي بريستد منحنى جذريًا حينما اكتشف «اللاهوت» الذي سكن إحدى غرف التخزين في المتحف البريطاني. سُمِحَ له بالتحليل الدقيق للنصّ برؤية أنّ مؤلفيه اقترحوا مبدئًا فكريًا كسبب جوهري للخلق. لم يُنصّب مؤلفو النص الإله الحامي للحرفيين، بتاح، كالإله الأعظم فحسب، بل أشاروا إليه أيضًا بـ«القلب»، ناقلين أنّه كان الذكاء والإفصاح الآمر في كل الآلهة والبشر.

لا تتوقف عبقرية ممفيس هنا، حيثُ أظهر عالم المصريات الأمريكي جى بي آلن ومعه جان أسمان في «الخلق عبر الهيروغليفية: علم الكتابة الكوني لمصر القديمة» (2007) وفي «نشوء في مصر: فلسفة مصر القديمة في تدوينات الخلق» (1998) كيف فرّق رجال الدين بين أشياء و«كلمات ربّانية» للإشارة إلى أنّ بتاح حينما حوّل مادة مُسبقة الوجود إلى العالم، فقد اتّبع بإخلاص مجموعة محدودة من النماذج. لقد رأوا المكونات المتنوعة للعالم كنسخ للمفاهيم الأصلية (النماذج)، بنفس الطريقة التي آمن فيها الكتبة المصريون أنّ الرموز الهيروغليفية عبّرت بشكل مرئي عن مفاهيم.

يعكس هذا التقسيم أصداء عمل الباحث باتريك بويلان ومتخصص الفن المصري ويتني دايفس. ففي العشرينيات، أظهر بويلان كيف استخدم المصريون مصطلح «الكلمات الربّانية» للإشارة إلى مفاهيم الأشياء بدلًا من الأشياء نفسها (تحوت، هيرميز مصر: بعض من وجوه الفكر الديني في مصر القديمة، (1922). وفي السبعينيات، تعجّب دايفس من الأفلاطونية الكامنة فيما اعتبره الميتافيزيقية المصرية. لقد ذهب إلى المحاجّة بجدية في «أفلاطون عن الفن المصري» كيف أنّ هذه الميتافيزيقية -حيثُ يتكون العالم من نسخ من الكلمات الربّانية- كانت منعكسة في فنّ الحضارة، إذْ اتّبع الفنانون نسبًا رياضية لائحة من «الأنواع القياسية» لتصوير الواقع. وذهب دايفس إلى حد اقتراح وجود صلات بليغة وعميقة بين الفكر المصري ونظرية النماذج لأفلاطون.

وطبقًا لأسمان، اختصرت الأفلاطونية التي سبقت ظهور الاعتبارات النظرية مَيل الكتبة المصريين لرؤية الاسماء أو المفاهيم مرتبةً تسلسليًا في بيان من العالم. فبالنسبة للمصريين، هذه المفاهيم كانت وثيقة الصلة بتحوت إله الحكمة، المعروف بكونه «إله الكلمات الربّانية»، والذي كان يُقال أيضًا أنّه اخترع الكتابة. بمرور الوقت، ارتدى تحوت عباءة الإله الخالق، موصوفًا بصفة متزايدة بكونه الابن، والكلمة، وصولًا لكونه عقل رع إله الشمس. لهذا فليس من المفاجئ أنّه، وفي اللاهوت، يظهر تحوت كالكلمة الربّانية، آمرًا العالم بالوجود طبقًا لنماذج مُسبقة الوجود.

القراءة عن التفاعل الملتبس للعقل ،والحرفيّ، والنماذج في مصر يجب أن يدفع أي شخص على دراية بالأفلاطونية إلى التململ في مقعده. الحوار الأوسط واللاحق لأفلاطون مليئان بتدوينات عن كون العالم استنساخًا غير مثالي لمجموعة من من النماذج الأصلية. في حواره «طيماوس» على سبيل المثال، يسرد طيماوس في صورة أسطورة كيف استخدم حرفيّ عظيم النماذج كقالب ليصوغ الكون من خارج الفوضى. في خلال هذا وقبل الحوارات، الديميورغوس، كما كان يسمى الحرفيّ، وُصِف بكونه العقل والإدراك، والذي يأمر الكون وفقًا لأسس ونسب رياضية.

ما هو أكثر إثارة للدهشة من هذه الأصداء المذهلة لنشأة الكون المنسوبة لممفيس هو أنّ أفلاطون يمنح ظهورًا شرفيًا للإله المصري تحوت في اثنين من حواراته، من أجل تفسير دور الإله في التوّسط بين النماذج الربّانية والنص المكتوب، بالإضافة إلى جلب النظام إلى الحشد من الأصوات البشرية. من خلال لسان آمون، المسمى ثامس في فيدروس، يُوبِّخ أفلاطون تحوت لتقديمه الكلمة المكتوبة كبديلٍ للنماذج الأصلية. ويحذّر الكيان الأعظم أنّ الكتابة لديها القدرة على تسميم العقل بفقدان الذاكرة، بدلًا من شفائها بذكرى النماذج. في حوار «فيليبوس»، على أي حال، يُعيد أفلاطونٌ تحوتَ لمكانته بسرد كيفية كونه مسؤولًا عن جلب النظام والتمييز والوحدة للتعددية اللانهائية للصوت البشري.

كون أفلاطون قد أظهر استيعابًا غير اعتيادي لبعضٍ من الأفكار المقترنة بتحوت هو أمرُ جدير بالذكر، وحقيقة أنّه عرضهم هي أمر له مغزى. هذا يعيدنا بالذاكرة إلى إدعاءات من اليونانيين أنفسهم أنّ فلسفة أفلاطون كانت في الأصل مصرية. زعم سترابو في «الجغرافيا» أن الأثينيين ربما قد أمضوا ثلاثة عشر عامًا يدرسون حكماء هليوبوليس، وحتى الزعم أنّهم قد زاروا المساكن النائمة في المعبد العظيم لمدينة الشمس حيثُ عاش أفلاطون، حيثُ كان بوسع كليمنت الإسكندري تسمية القسيس الذي يُقال أنّ أفلاطون قد استشاره

هل يمكن أنّ أفلاطون قد قضى وقتًا في هليوبوليس؟ هل يمكن أنّه قد تضمّن ونمّق أفكارًا مصرية على مدار أعماله الكاملة؟

بالنسبة للبعض لا تُعْد أي من الفكرتين مبالغة، حيثُ أنّ أفلاطون كان يكتب في وقت تعاون عسكري ودبلوماسي مكثّف بين مصر وأثينا في مواجهة العدوان العسكري الفارسي. بالإضافة لذلك، كان الإثيني يَكِنّ إعجابًا عميقًا لمصر، كما لُمِّح في «القوانين». لقد رأى في الحضارة القديمة ترياقًا لما كان حينها نظامًا سياسيًا فوضويًا في أثينا الديمقراطية.

وماذا الآن؟

في الستينات قدّم عالم المصريات الفرنسي جين يويوتا ما يمكن اعتباره أفضل تلخيص لتلك المسألة الواسعة حينما حاول حلَّ معضلتها الأساسية:

«حتى وإن اختلفت اليونان القديمة ومصر في طريقتهما في التعبير عن المفاهيم، فإن بعضًا من أكثر أفكارهما استحقاقًا للاهتمام كانت متشابهة.»

صمَّم يويوتا على التفرقة ما بين اليونان الفلسفية ومصر ما قبل الفلسفية. على الرغم من ذلك فقد نجح يويوتا في في حل اللغز من خلال الإقرار بأنَّ هذه التفرقة كان لها أثر ضئيل على التبادلات ما بين الثقافية. ففي نهاية الأمر، أكَّد حكماء مصر على الأربعة عناصر، والوحدة الضمنية للواحد والكثير، بالإضافة إلى دور الذكاء الربّاني في الكون، وقد فعلوا ذلك في وقتٍ يسبق بزمن ولادة أول فيلسوف يوناني. لهذا، وبتنحية طرق التعبير المختلفة جانبًا، يبدو معقولًا جدًا أنَّ المفكرين اليونانيين قد استوردوا وتبنَّوا الأفكار المصرية لأهدافهم الخاصة.

تبقى فرضية يويوتا حيّة اليوم، حيثُ يكشف جيل جديد من المتخصصين، أمثال الكلاسيكية الأمريكية سوزان ستيفنز والفيلسوف روبرت هان، روابط جرى الاستهانة بها ما بين الفلسلفة اليونانية ومصر القديمة (راجع كتاب سوزان ستيفنز: جمهورية أفلاطون المصرية، 2016).

وفي حين يحتد الجدال، يُسلِط الاكتشاف الحديث في هليوبوليس الضوء على بسماتيك الأول مجددًا، مما يوفر فرصة جديدة لاستكشاف دوره في ربط حضارة أفريقية شمال شرقية قديمة بأخرى أوروبية جنوبية ناشئة. ويميل مؤرخو العالم القديم للاتفاق على أن الروابط تُظهِر أنّ المواضيع والأساليب المصرية قد ازدهرت في الفن اليوناني العتيق والهندسة وحتى الطب.

وما تبقى ليُحسم هو ما إذا كانت السياسات الدبلوماسية والاقتصادية الفرعونية قد ساعدت أيضًا في تنشيط الفكر الغربي. فإذا كان تقييم يويوتا ليستمر، فإن توازن الأدلة يقترح أنّ ميراث بسماتيك الأول الباقي هو المساعدة في خلق الظروف للفلسفة الغربية لتبدأ. في عالم مُطارد بهاجس الشعبوية المتعصبة وكراهية الأجانب، هذا الميراث يقف كتذكرةٍ بليغة على الإمكانات العظيمة المتأصلة في التبادل ما بين الثقافات.

2 Responses

ممتاز

تحياتي

والي مزيد