شاعرٌ مصريّ، قوميّ، عربيّ. جاءَ إلينا من صعيدِ مصر فلقَّبناهُ بـ «الجنوبيّ»، امتزجَت فيه خشونة أهل الصَّعيد ونعومة أهل الشِّعر؛ فصارَ مَزْجًا من عِدَّة تناقُضات لم يرتح قلبُه لإحداها قَطّ؛ هو الثوريُّ الغاضبُ المتمرِّدُ، والعاشقُ الذي لم يرتد طرفُه، والشَّاعرُ المجبولُ على الحُزنِ والألم.. إنَّه: «أمل دُنقل».

فـَ الجَنُوبِيّ يا سَيِّدي يَشْتَهِي أنْ يَكُونَ الذي لَمْ يَكُنْه

يَشْتَهِْي أنْ يُلَاَقِي اِثنَتين:

الحَقِيقَةُ والأَوجُه الغَائِبَةِ.

عُمرٌ بين الفَقْدِ والشَّجن

هو «أمل فهيم أبو القسام محارب دنقل». وُلِدَ في أسرة صعيدية في عام 1940م بقرية القلعة، مركز قفط بمحافظة قنا في صعيد مصر. وقد كان والده عالمًا من علماء الأزهر الشريف، مما أثر في شخصية أمل دُنقل وقصائده بشكلٍ واضح. وسُمِّيَ أمل دُنقل بهذا الاسم لأنَّه وُلِدَ بنفسِ السَّنة التي حصلَ فيها والده على إجازة العالمية؛ فسمَّاه باسم أمل تيمُّنًا بالنجاح الذي حقَّقه.

ورثَ أمل دُنقل عن والده موهبة الشعر؛ فقد كان والده يكتب الشعر العموديّ، وأيضًا كان يمتلك مكتبةً ضخمة تضُم كتب الفِقه والشريعة والتفسير وذخائر التراث العربيّ؛ مما أثَّرَ كثيرًا في أمل دُنقل، وساهمَ في تكوين اللَبِنة الأولى لهذا الأديب. وفقدَ أمل دُنقل والده وهو في العاشرةِ من عُمره؛ مما أثَّرَ عليه كثيرًا، واكسبَه مسحةً من الحُزنِ تجدها في كُلِّ أشعاره.

رحلَ أمل دُنقل إلى القاهرة بعد أن أنهى دراسته الثانوية في قنا، وفي القاهرة التحق بكُليَّة الآداب، ولكنه انقطع عن الدراسة مُنذ العام الأول لكي يعمل.

عملَ أمل دُنقل مُوظَّفًا بمحكمة قنا، وجمارك السويس والإسكندرية، ثُمَّ بعد ذلك مُوظَّفًا في مُنظَّمة التضامُن الأفروآسيويّ، ولكنه كان دائمًا ما يترك العملَ وينصرفُ إلى كتابةِ الشِّعر. وكمعظمِ أهل الصَّعيد، شعرَ أمل دُنقل بالصدمةِ عند نزوله إلى القاهرة أوَّل مرَّة، وأثَّرَ هذا عليه كثيرًا في أشعاره، ويظهر هذا واضحًا في أشعاره الأولى. [2]

أتذكَّر

سالَ دمي، أتذكَّر

ماتَ أبي نازفًا، أتذكَّر

هذا الطريق إلى قبرِه، أتذكَّر

أختي الصَّغيرة ذات الربيعين

لا أتذكَّر حتى الطريقَ إلى قبرِها المُنطَمِس

أو كانَ الصبيُّ الصَّغيرُ أنا؟

أم تُرى كانَ غيري؟

أُحدِّقُ..

لكن تلك الملامح ذات العذوبة لا تنتمي الآن لي

والعيون التي تترقرق بالطيبة الآن لا تنتمي لي

ولم يتبق من السنواتِ الغريبة إلا صدى اسمي

بين أعمدةِ النعي

الحسرة على الوطن

شاهدَ أمل دُنقل بعينيه النَّصر وضياعه، وصرخَ مع كُلِّ من صرخوا ضد مُعاهدة السلام، ووقتها أطلق رائعته: «لا تصالح»، والتي عبَّر فيها عن كل ما جالَ بخاطرِ كُلِّ المصريين، ونجدُ أيضًا تأثير تلك المُعاهدة وأحداث شهر يناير عام 1977م واضحًا في مجموعته «العهد الآتي». كان موقف أمل دُنقل من عملية السَّلام سببًا في اصطدامه بالكثيرِ من المرات بالسُّلطات المصرية، وخاصةً أن أشعاره كانت تُقال في المظاهرات على ألسن الآلاف. [3]

لا تصالحْ!

ولو منحوك الذَّهب

أترى حين أفقأ عينيك

ثم أثبَّت جوهرتين مكانهما..

هل ترى؟

هي أشياءٌ لا تشترى..

لا تصالح على الدمِ.. حتى بدمٍ!

لا تصالح! ولو قيل رأسٌ برأسٍ

أكلُّ الرؤوس سواءٌ؟

أعيناه عينا أخيك؟!

وهل تتساوى يدٌ.. سيفها كان لك

بيدٍ سيفها أثْكَلك؟

سيقولون:

جئناك كي تحقن الدمَ..

جئناك. كن -يا أمير- الحَكَمَ

سيقولون:

ها نحن أبناء عمٍ

قل لهم: إنهم لم يراعوا العمومةَ فيمن هَلَك

واغرس السيفَ في جبهة الصحراءِ

إلى أن يجيب العدم

إنني كنت لك:

فارسًا..

وأخًا..

وأبًا..

ومَلِك!

أمير شعراء الرفض

عبَّر أمل دُنقل عن مصر وصعيدِها وناسِها، ونجد هذا واضحًا في قصيدتِه: «الجنوبي» في آخر مجموعة شعرية له «أوراق الغرفة 8»؛ حيثُ عرفَ القارئ العربيّ شِعرَه من خلالِ ديوانه الأوَّل: «البكاء بين يدي زرقاء اليمامة» الصادر عام 1969م، والذي جسَّد فيه إحساس الإنسان العربي بنكسة 1967م، وفي مجموعتِه: «تعليق على ما حدث»، وأكَّد ارتباطه العميق بوعي القارئ ووجدانه، مُخالِفًا لمعظم المدارس الشعرية في الخمسينيات.

استوحى أمل دُنقل قصائده من رموز التراث العربيّ، وقد كان السَّائد في هذا الوقت التأثر بالميثولوجيا الغربية عامةً، واليونانية خاصةً، ولكن ظلَّ أمل دُنقل وفيًّا للتراث العربي الإسلامي، فقد كان يمثِّل عنده لُبَّ رؤيته الشعرية، والمصدر الأساسي لإلهامه، وتعدَّدت المصادر التراثية في شعرِ أمل دُنقل، منها القرآن الكريم، والتراث العربي والإسلامي، والتراث التوراتي والإنجيلي، في الوقتِ الذي استند شعراء العرب إلى التراث البابلي، والسامري، واليوناني، والإغريقي. [3]

يا إرم العماديا إرم العمادردِّي إليه: صهوة الجوادوكُتبِ السِّحر..وبعضُ الخبزِ فى زوادة السفر

أمل دُنقل وعبلة الرويني؛ حُبٌّ بين المدِ والجزر

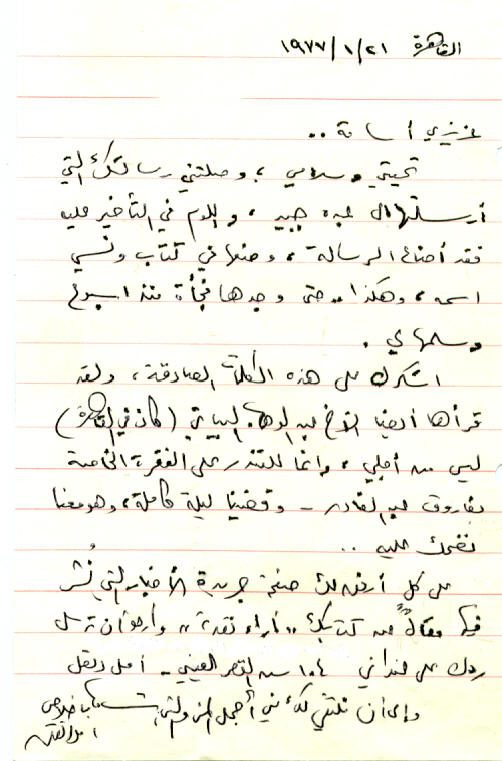

بعد محاولاتٍ بائسة من الصحفيّة المبتدئة -وقتها- «عبلة الرويني» أن تلتقي بالشَّاعِرِ المُخضرَم «أمير شُعراء الرفض»؛ لتُجري معه حوارًا لصالح جريدة «أخبار اليوم» لا تضمن تمامًا أنه سيُكلَّل بالنَّشرِ؛ فالشَّاعِرُ اليساريّ لم يكُن وقتها خفيفًا على قلبِ مَن بيدهم أمر النشر من عدمه في الجريدة الحكوميّة، استلمَ «جارسون» مَقهى «ريش» -مأوى الشَّاعِر المُفضَّل- أول عربون رسالة بين «أمل» و«عبلة» خطَّت الصحفيَّة فيها:

«الأستاذ أمل دُنقُل.. يبدو أن العثورَ عليك مُستحيلٌ، يسعدني الاتصال بي في جريدة الأخبار، ويُشرفني أكثر حضورك»

لتترُكها الصحفيّة في حضرة فتى المقهى المُرشِد يحرُسها ويُعطيها للشَّاعِر الليليّ، ليكتفي الشاعر بإسعادها، حد وصفها في كتابها عنه «الجنوبيّ»، مادًّا بذلك أوائل حِبال الودِّ بين الشَّاعِر والصحفيَّة باتصاله بها على «تليفون» الجريدة.

إنها قصَّة حُبِّ بين عاشقين ما لبثا إن جمعَ بينهُما القدر حتى باغته سرطان ملعون، بعدما كانت قد كُشِفَت باقة من رسائلهُما، والتي تتَّصِف صاحبتها بتفاصيلٍ إنسانية مُتشابهة مع أغلب قصص المحبَّة، والتي تُرشَّح رسائلها بقوَّةٍ لتُصبح نصوصًا رائعة من «أدبِ الرسائل»؛ لتنشُرها في غير موضع من بينها كتاب «الجنوبيّ»، وأرشيف مجلة «أخبار الأدب».

من بين هدايا الصداقة الأولى، أهدى أمل لعبلة نسخةً من ديوانه «العهد الآتي» قبل أن يُنشَر، وبخطوط مُلوَّنة ومُنمَّقة اتخذ صفحته الأولى موضعًا لرسالة مُقتضبة تليق بين صديقين ما لبثت معرفة العمل أن تحوَّلت إلى صداقة بينهُما:

«إلى صديقتي المُشاكسة، العزيزة جدًا علىّ، رغم أني لستُ عزيزًا عليها»

لكن على ما يبدو أن ديوان «العهد الآتي» كان قد استحلى أن يكون محلًّا لرسائل أمل وعبلة، فعلى نسخة الديوان المنشورة عن دار مدبولي عام 1975م، وبعدما أصلح بعد أخطاءها المطبعية، كتب لها رسالةً قصيرة مُعلِنًا عن تحوُّل الصداقة مابينهما إلى محبَّة وليدة:

«إلى الآنسة عبلة الرويني، كان من المُمكن أن تكون صديقتي، لكن عنادها حطَّم هذا الاحتمال، أرجو أن يكون هذا الكتاب عند حُسْن ظنِّها، مع تقديري لشاعريتها.»

كان أمل مغرقًا في وحدته في تلك الأيام، لدرجة أنه صرح فيما بعد بأنه كان يقضي في سينمات القاهرة ساعات طويلة متتالية أثناء النهار ليس حبًا في الأفلام ولكن لأنه كان يجد في ظلام السينما راحةً ومهربًا.

في موعدهما الرابع فاجأها أمل دون مقدمات بقوله: «يجب أن تعلمي أنكِ لن تكوني أكثر من صديقة». فردَّت عبلة بنفس العدوانية وأخبرته: «أولًا أنا لست صديقتك، كما أنني لا أسمح لأحد بتحدبد مشاعري متى تتزايد أو تتناقص، إنني وحدي صاحبة القرار». اقتحمته بتلك الإجابة فعاد خطوتين إلى الوراء وانطلق في حديث حقيقي عن نفسه وعن بحثه الدائم عن الاطمئنان وممانعته الدائمة للسماح لأحد بامتلاك روحه وعلاقاته التي حرص دائما أن تتسم بالرفض خوفًا من أن يظهر للناس منه لينٌ أو ضعفٌ. انتهت المقابلة بأن مد يده ليصافحها ثم قال: «هل أراكِ غدًا؟» فردَّت: «بالتأكيد، لقد أحببتك».

تحكي عبلة بعد ذلك عن تلك اللحظة فتقول:

«إنها المرة الوحيدة التي رأيته فيها مرتبكًا بالخجل ومضى دون أن يُعلِّق بكلمةٍ واحدة»

أمل، الذي لم يكُن مُولِعًا بالنثرِ تمامًا، اجتذبته محبَّة عبلة إلى ميدان النثر، فنظَّم لها خطابًا يُعلن لها عن حُبها له فيه، تقول عبلة في كتاب «الجنوبي»:

«أمام عدم قدرته على الإفصاح عن مشاعره بشكل صريح راح يكتُب لي.»

فيقول..

«صباح الخير..

في المُثلَّث الشمسيّ المُمتَد من الشبَّاكِ إلى زاوية سريري، أراكِ مُتمَدِّدة في الذرَّاتِ الذهبية والزرقاء والبنفسجية التي لا تستقرُ على حال، تمامًا كنفسيتكِ، ومع ذلك ابتسم لكِ، وأقولُ صباح الخير أيتها المجنونةُ الصَّغيرة التي تُريد أن تلفَّ الدنيا على أصبعها، والتي تمشي فوق الماءِ وتريد ألَّا تبتلّ قدماها الفضِّيتان.

المسافةُ بين أمسٍ واليوم لقاؤنا المُمتَد طريق ينشق في قلبي، في كل مرَّةٍ أضطرُّ إلى أن أترككِ أحسُّ أن لقاءنا الأوَّل هو لقاؤنا الأخير، والعكس صحيح.. لا أعرف تمامًا لماذا هذا الإحساس، لكنِّي أُرجِّح أنه نابعٌ من إحساسِ بتقلُّبكِ الدائِم وبحثكِ المُستمرِّ عن الحُزن، لا أريد أن أُفكِّر كثيرًا في خلافاتي معكِ، فهذا الصباحُ أجمل ما فيه أنه يقع بين موعدين، بين ابتسامتين من عينيكِ، صحيح أنهما سرعان ما تنطفئان، لكنِّي أسرقهما منكِ، وأحتفظُ بهما في قلبي، وأترككِ تغضبين وتغضبين.

حسنًا لا يهم؛ فلقد عوَّدت نفسي على أن أعاملكِ طبقًا لإحساسي وليس طبقًا لانفعالاتكِ.

أُحبُّكِ، ولا أُريدُ أن أفقدكِ أيتها الفتاة البريَّة التي تكسو وجهها بمسحةِ الهدوء المنزليّ الأليف.

صباحُ الخير أخرى، سأحاول أن أعود للنومِ؛ فالساعة الآن لم تتجاوز العاشرة، هناك أربع ساعات باقية على موعدكِ، وأنا لم أنم جيدًا، سأحاول أن أنام، أن آخذكِ بين ذراعي، وأخبِّئ رأسكِ العنيد في صدري، لعلَّه يهدأ.. ولعلِّي أستريح»

وبالرَّغمِ من نجاح عبلة في إنزال شاعِر الرَّفضِ عن عرش التمنُّع، إلا أن ذلك لم يمنع من بعضِ «مُبارزات الديَكة»، بل الكثير منها حد وصف عبلة، وفي ذلك كتب لها أمل:

«لو لم أكن أُحبُّكِ كثيرًا لما تحمَّلت حساسيتك لحظةً واحدة.. تقولين دائمًا عنِّي ما أُدهَش كثيرًا عند سماعه، أحيانًا أنا ماكر، وأحيانا ذكيّ، رغم أنني لا أحتاج إلى المكرِ أو الذكاء في التعامُل معكِ؛ لأن الحُبَّ وسادةٌ في غرفة مُقفَلة أستريح فيها على سَجيَّتي، ربما كنت محتاجًا إلى استخدام المهارات الصغيرة معكِ في بداية العلاقة؛ لأنني كنتُ أريد أن أفهمكِ بحيث لا أفقدكِ، أمَّا الآن فإنني أُحبُّ الاطمئنان الذي يملأ روحي عندما أحسُّ بأن الحوار بيننا ينبسطُ ويمتدُ ويتشعَّبُ كاللبلابِ الأخضرِ على سقيفة من الهدوءِ.

أكثر شيٍء أخافه هو تربيتكِ، أو بالأحرى حياتكِ؛ ففي العادة تبحث كل الفتيات اللاتي لهن مثل ظروفكِ من الأمانِ في البيت والعملِ عن قدرٍ من القلقِ والانشغال، وأنا لا ألومكِ في هذا، بل وأصنعه لكِ مُتعَمِّدًا في كثيرٍ من الأحيان.

إنني أحتاجُ الكثيرَ من الحُبِّ، والكثير من الوفاءِ، والكثير من التفاني إذا صحَّ هذا التعبير، ولكنَّكِ لا تعطيني شيئًا، لدرجة أني أحسستُ أني محتاجٌ إلى كلمة حُبٍّ رفضتِ أن تنطقيها، وإذا طلبتُ منكِ طلبًا صغيرًا فأقرب شيٍء إلى لسانكِ هو كلمة الرَّفض.. إن قلبكِ قِفر جدًا لا يستطيع أن يكون وسادةً لمُتعبٍ أو رشفةً لظمآن»

على الشاطئ الآخر من رسائل أمل المُطوَّلة المُسهَبة، جاءت رسائل عبلة تلغرافيّة قصيرة من جنسِ الطابع الصحفيّ الغالب عليها، والمُطعَّم بشاعريَّة مُميَّزة رُبما اكتسبتها من طول مُلازمة أمل، فجاءت رسائلها على النحو التالي:

«كلما قرأت أشعارك أحسُّ أن مكانك الطبيعي في صفوف الانقلابيين، ولهذا فأنت شاعرٌ جيد وعاشقٌ شرير»

«نواظب بشكلٍ جَدِّي على قهوة الغضب الصباحيَّة -كل ما بيننا غضبٌ وعِنادٌ ساطعٌ- نشربها صامتين، يزهر الفنجان من بين: حُبنا، والموت المُبكِّر»

«جلس اليوم أمامي في المترو شابٌّ جميلُ الملامحِ، نظرَ إليّ وابتسم، أحسست أن ابتسامته تغتالك من الخلفِ، فتجَّهمت مُدافعةً عنك، أتمنى أن تكون جواري في مترو الغد؛ لابتسم لكل الملامحِ الجميلة، وأغتالك وحدي»

«الغفرانُ ليس من طبيعتي، والنسيان أيضًا ليس من طبيعتي، لكنَّك حين تدخُل كالسَّيفِ في دوائر حُلمي، أتحوَّلُ إلى مساحاتٍ للحُبِّ والغفران»

«أُحبُّكَ.. أكثر اتساعًا من رؤئ عينيك، أكثر قُربًا من مسامات جلدك، عصفورٌ ينطلقُ من أطرافِ أصابعي، هاربًا من ضيقِ الحُروفِ الأربعة»

«تسألني كل الفروع المُتسلِّقة فوق الأيام بلا جذرٍ: ولماذا هو؟ لأنه لا يستطيع أن يكون أنتم»

«يسألني قلبي بعفوية شديدة: من هو؟ أرسمك امتدادًا»

وعلى ما يبدو أن أمل في مرَّات التجأ إلى طابع عبلة التلغرافيّ في رسائلها، لكن هذه المرة وسَّط بينهما في هذه الرسالة الغاضبة مكتب البريد، وبمزيد رسميَّة كتب لها:

«الآنسة عبلة الرويني.. صفحة المسرح بجريدة الأخبار: أرجو إرسال 35 جرام ثقة، التفاهم مطلوب، مع إلغاء التفكير السابق، أخطرونا تلغرافيًا.. أمل.»

وفي مرَّات كانت رسائل أمل لعبلة مُناجاة نفس أكثر منها حديث حبيبين، لتتمتع بدرجة عُليا من مُصارحة الذات، بل وتعرية الذات والتحدُث عن أدق تفاصيل شخصية الشاعر ومخاوفه، كما كتب لها في هذه الرسالة:

«إنني لا أعتقد أن الشَّاعر في قلبي تقاسم الكينونة مع القاتل في أعماقي، لقد قتلت عبر سنوات العذاب كل أملٍ ينمو بداخلي، قتلت حتى الرغبات الصغيرة، والضحك الطيب، لأنني كُنت أدرك دائمًا أنه غير مسموح لي بأن أعيش طفولتي، كما أنه من غير المسموح أن أعيش شبابي.»

«كنت أريد دائمًا أن يكون عقلي هو السِّيد الوحيد، لا الحُبَّ ولا الجنس، ولا الأماني الصغيرة، لقد ظللت لا أقبل كلمة رقيقة من امرأة لأنني أضطر عندئد إلى الترقُّق معها، وهذا يعني بلغة إحساسي التودُّد لها، وهو يمثل الضعف الذي لا يُغتفَر.»

«وقد لاتعرفين أنني ظللت إلى عهدٍ قريب أخجل من كوني شاعرًا، لأن الشاعر يقترن في أذهان الناس بالرقة والنعومة وفجأة تطلُبين مني دفعة واحدة، أن أصير رقيقًا وهادئًا وناعمًا يعرف كيف ينمق الكلمات!» [2]

الصديق المأنوس به

كان «أمل» كما قلنا يبحث عن الاطمئنان الكامل وكان يردد دائمًا أن الضعيف لا أصدقاء له، بينما القوي يتزاحم حوله الأصدقاء وأن حسابات القلب لا تعني الصداقة ولكن حسابات العقل، لذا كانت صداقاته أقرب إلى ائتلاف عقلي، وحوار مستمر وجدالات طويلة، وعلى الرغم من ذلك ظلت له صداقات معقدة انتصرت فيها حسابات القلب. ربما تفصله الأماكن والسنوات عن صديق ويظل أغلى الأصدقاء، وربما يختلف مع صديق على المستوى الفكري ويظل محافظًا على علاقة الود معه.

حرص أمل الشديد على عدم إيضاح علاقاته إذا غاب الفهم فيها، فهو شخص لا يعرف طرح الأسباب. ولا يعرف أشكال العتاب والثرثرة العاطفية، إنه فقط يحب ويكره في قلبه الصامت دون إفصاح ودون تحديد ظاهر. وكانت أكثر هذه العلاقات تعقيدًا صداقته هو والقاصّ والروائي «يحيى الطاهر عبد الله».

كانت صداقتهما أقرب إلى الاشتباك الذي تتخلله فترات هُدنة قصيرة، جمعهما الإخلاص للإبداع والرؤية الكاشفة والتقاط أدق التفاصيل، وحرصهما على أن يكون كل منهما نفسه. سكنا معًا لشهر واحد بفندق «الخليج» بشارع طلعت حرب، أطلق عليه أمل شهر العذاب، فلم يكن يحيى يسمح لأمل بالهدوء لحظة واحدة. إنه يعلن وجوده بصورة صارخة طوال اليوم، ويحول دون الصمت الذي يعشقه أمل؛ وانتهى الأمر بأن فرّ كلاهما سريعًا.

لم يعد يذكرنا حتّى المكان!

كيف هنّا عنده؟

والأمس هان؟

قد دخلنا..

لم تنشر مائدة نحونا!

لم يستضفنا المقعدان!

الجليسان غريبان

فما بيننا إلَّا ظلال الشمعدان!

كانا دائما الشجار والغضب، ولكن بشكل عجيب حافظا فيه على صداقتهما حتى أنه يقال أنهما كانا في أحد المقاهي وتشاجرا فسب «يحيى» «أمل» فغادر أمل المقهي غاضبًا ثم أرسل صديقًا آخر ليجلس مع يحيى كي لا يجلس غاضبًا وحيدًا، وكان أمل يرفض أن يُذكر «يحيى» أمامه بسوء أيًا كان مصدره، في حين أن يحيى كان دائم التصريح أنه صاحب الحق الحصري في سب أمل ولا يحق لأي شخص غيره أن يفعل المثل. كانا قريبين لدرجة أن عبلة كتبت يومًا أنها كانت تشعر بأن يحيى ينافسها معها على حب أمل.

أمل دُنقل وآفة السرطان؛ حاولَ قتلها، فقتلته

عاش أمل وعبلة سويًّا أيامًا صعبة بين منزلٍ وآخر، يتنقلان بمجرد عجزهما عن دفع الإيجار، تنتهي مُدَّخراتهما فيخرج أمل لاقتراض بعض الجنيهات من أحد أصدقائه ليشتري به ما يسد جوعهما، ولا ينسى رغم ذلك أن يحضر لها قالبًا من الشيكولاتة؛ فـ لم يقبل أبدًا أن يلمس الفقر روحيهما، ولم يقبلا أبدًا أن يفقدا السعادة بعد أن وجداها.

أثناء جلسات العلاج الكيميائي لم يجد «أمل» سوى كلمات «صلاح جاهين» الوطنية التي تغنَّى بها «عبد الحليم حافظ» في الستينيات لتعزيته عن آلامه، كانت عبلة تجلس بمواجهته وتمسك أحيانًا بقلمٍ أسود وورقة بيضاء في محاولة لرسمه -وهي لا تجيد الرسم- لكنها كانت نوعًا من إلهاء أمل عن السموم التي تخترقه في هذه اللحظة. يسألها أمل وهو يبتسم:

«ما الذي تفعلينه بعد موتي؟»

فترد وهي تحاول إيجاد الشبه بين رسمتها ووجهه:

«لا شيء، مثلما تفعله أنت بعد موتي.»

زار «يحيى» أمل في مستشفى العجوزة عند إجراء الجراحة الأولى التي خضع لها، وقال:

«لماذا ينبغي أن يموت أمل، بينما يظل الأوغاد أحياء!»

وبكى. ولم يأتِ مرةً ثانية.

مات يحيى في حادث سيارة في العام التالي ورفض أمل الاشتراك في كل مراسم غيابه، لم يسأل عن الأسباب، لم يتكلم في تفصيلات الموت، لم يثرثر «بشكلٍ عاطفي» حول يحيي كما كان يفعل الجميع.

«إن يحيى خاص بي وحدي»

قالها وبكى.

كتبت عبلة بعد ذلك أنها كانت المرة الأولى التي ترى فيها دموع أمل.

«ليت أسماء تعرف أن أباها صعد

لم يمت

هل يموت الذي كان يحيا

كأن الحياة أبدْ؟»

جاءت «أسماء» ابنة يحيى في اليوم التالي تحمل رسمًا ملونًا لأمل خارج السرير في حديقة مليئة بالزهور علقها أمل على الحائط بجواره. [4]

ثُمَّ خضعَ أمل لإجراء عملية جراحية لاستئصال الورم السرطاني عام 1979م. ولكن السرطان أبى أن يفارق جسده، وظلَّ يداهمه إلى أن جاءت النهاية..

وفي الثامنة صباح السبت 21 مايو 1983م كتبت عبلة:

«كان وجهه هادئًا وهم يغلقون عينيه

وكان هدوئي مُستحيلًا وأنا أفتح عيني»

ورثاهُ صديقه «أُسامة فوزي»:

لم أكتب عن أدب أمل دنقل من قبل، مع إني كنت أقرب الناس إليه، ربما لإني كنت ولا أزال أخشى أن أغمط الرجل حقّه، أو أن تغلبني العاطفة فأكيل له المدائح؛ فتغضب روحه مني؛ لأن أمل كان يكره المديح، ولا يحسن المجاملة، ويصيبه النفاق بالغثيان، أمل الذي رحلَ صغيرًا، كان وحده هرمًا أدبيًا وشعريًا في مصر وإنما في العالم العربيّ.

رحم الله أمل.. لقد كان صديقي!

صارَ الكمانُ.. كعوبَ بنادقْ!

وصارَ يمامُ الحدائقْ

قنابلَ تَسقطُ في كلِّ آنْ

وغَابَ الكَمانْ!

- موسوعة أدب. adab. أمل دنقل ..., عدد القصائد: 45 , bit.ly/2xlqQcL.

- “أمل دنقل.”Wikipedia, Wikimedia Foundation, 27 Aug. 2018, ar.wikipedia.org/wiki أمل_دنقل. https://bit.ly/2gZpkad

- عبلة الرويني .الجنوبي. دار سعاد الصباح, 1992.سيرة الشاعر أمل دنقل ترويها زوجته عبلة الرويني (first published 1985)

- أحمد الدوسري .أمل دنقل: شاعر على خطوط النار. المؤسسة العربية للدراسات والنشر, 2004.