تتميَّز صور الإبداع الفكريّ الفريد، ليس فقط فيما ينتجه الإنسان في وقتٍ ما داخل شبكة فكريّة واجتماعيّة معيّنة، بل كونها مُعبّرةً عن تفاعل العبقريّة في خصائص وسمات حيّز الزمان والمكان؛ لأنّه ثمَّة دورٌ لامعٌ تلعبه العبقريّة الإبداعيّة داخل التّاريخ، حيث لا تشترط أن تسطير الأفكار الإبداعيّة في حياة العبقريّ بل في كونها تبرز قُدرتها على الهيمنة عبر حِقَبٍ تاريخيّة وأجيالٍ متعاقبة، إذ إنّها تتدفّق في بؤرِ اهتمام فئات وطبقات المفكّرين والمبدعين.

«إنَّ القدرة الإبداعيّة لفيلسوفٍ مُعيّن لا تشتهر إلّا بعد مرور عددٍ كبيرٍ من الأجيال؛ وذلك لأنّ الأفكار الخاصّة بالفرد تصبح مجالًا للاهتمام عندما تكونُ صارمةً في مركزِ الموضوع خلال بنيةٍ طويلةِ المدى للشبكات التي تنقل الأفكار».[1]

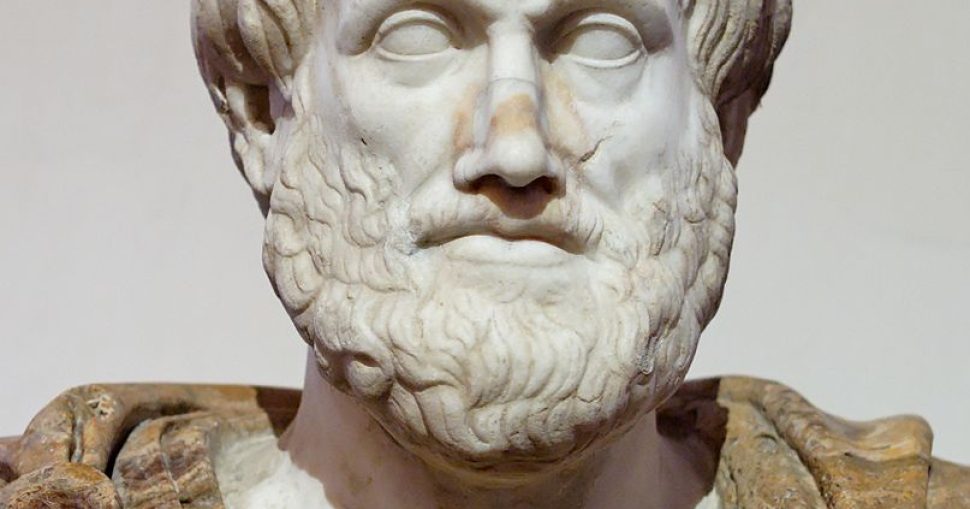

سيرة المعلِّم الأوَّل

هنا مع باكورة الحديث عن عظمة الإبداع في جدارة فكرٍ ما في الفاعليّة على مسار التّاريخ الفكريّ، وبقاء رونَقه النّافذ إلى الأجيال اللّاحقة. فلا بُدَّ أنّ من الأيقونات النفيسة لعباقرة التّاريخ البشريّ -بلا ريب- هو الفيلسوف الإغريقيّ «أرسطوطاليس» الذي تقاسَمَت فلسفته العالم القديم إلى العالم الحديث مع أفكار أستاذه أفلاطون.

وُصف أرسطو بالمعلّم الأوّل وصاحب المنطق؛ كونه «أعظم فيلسوفٍ جامعٍ لكل فروع المعرفة الإنسانيّة في تاريخ البشريّة كُلّها. ويمتاز على أستاذه أفلاطون بدقّةِ المنهج واستقامة البراهين والاستناد إلى التجربة الواقعية». وله من المُصنّفات في شتّى المجالات والعلوم.

نشأ أرسطو في مدينة أسطاغيرا تقع على السّاحل الشّماليّ لبحر إيجة عام 385 ق.م. التحق في سنّ الثّامنة عشر بمدرسةِ أفلاطون «الأكاديميّة»، ورحل عند وفاة معلّمه إلى مستوطنة إغريقيّة تدعى إيوليس، في ظلّ ظروفها السّياسيّة بين صراع مقدونيا وفارس، وبعدما رحل منها؛ استدعاه فليبوبس ملك مقدونية ليعهد إليه بتربية ابنه الإسكندر.

وقد أحدث أرسطو صيتًا ذائعًا لحدٍ كبيرٍ أثناء حياته، وقيل: «إنّه عندما عاد إلى أثينا كان على رأس مسيرةٍ تبتهجُ بانتصار نصيره الإسكندر الأكبر، وكان واضعًا في أثناء ذلك تاجًا على رأسه، وفي أصبعيه خواتمًا من الذهب، وكان محمولًا على كرسيٍّ يشبه كرسيَّ العرش».

ولمّا استقرّ في أثينا أسّس مدرسة «اللّوقيّين-اللّيسيوم/Lyceum»؛ لكونه من أنصار مقدونية، فلم يلتحق بالأكاديمية مجددًا، حتى أنّه نُفي بعد موت الإسكندر من أثينا. كمّا سُمِّيَ طلّاب مدرسته؛ بالمشائِين، لذا يُطلق على فلسفتهم بالمشائيّة، وكان معظم طلّابها من الطّبقة الوُسطى، على خلاف المُجتمع العلميّ الذي كان يستَمِدُ أعضائه من طبقة الأشراف.

ولقد انتشرت فلسفة أرسطو بعد وفاته، إذ اشتهرت مدرسته لمئة سنة، وأسهمت نصوصُ وشروحُ فلسفة أرسطو في التّأثير على الشّبكات الفكريّة لما يقارب من ألفي عام، إذ روّجت بطريقةٍ توفيقةٍ في ظلّ هيمنة الأفلاطونيّة لما يقاربُ الأثني عشر قرنًا بعد الميلاد، كما أصبح أرسطو المعلّم الأوّل في أوساط العالم المسيحيّ والإسلاميّ، خاصة مع تأثير ابن رشد في تسليطِ الضّوء على الأرسطيّة؛ «وأصبح الفيلسوف الذي حكمت له الاستطلاعات والإحصائيات بأنّه بلغ الرقم القياسيّ في الشّهرة عبر الأجيال»، كما استمرّ أثره وإحياؤه مع عصر النّهضة والحركةِ الإنسانيّة.

ومن زاوية القراءة السُّوسيولوجية للأفكار الفلسفيّة لراندل كولينز؛ أنّه عدَّ إلمام أرسطو بالمدارس الفلسفيّة وسياقها التاريخيّ واختلافاتها واهتمامه بالمشكلات الناتجةِ عن تلك الاختلافات الكثيرة، أنّه قدَّم أُولى المعالجات التاريخيّة للفلسفة حينها، وقد تميز أرسطو بالموضوعيّة في تناول المذاهب المتنافسة، وفي تمحيصِ ونقد الآراء السابقة والمعاصرة، وتقريب المتشابهات، وتقصير فجوة الاختلافات، عبر نهجٍ توفيقيّ؛ «وضعَ أرسطو منهجًا للمنطق والميتافيزيقا استوعب فيه جميع إنجازات المدارس المتواجدة حينذاك، مما جعله يتجاوزهم جميعًا، حيث أضاف هذا الأمر عمقًا تجريديًّا على فِكره»، فيكمن إبداعه في أداته للتأليف بين المبادئ المختلفة. مما أدّى ذلك إلى تقلُّص المدارس المتنافسة الأخرى.

الأورغانون

يٌعدُّ المعلّم الأوّل مؤسِّسُ علم المنطق الصّوري، وما سُمّي بالأورغانون -أي الآلة-، حيث إنَّه علمٌ ينشأ من رجوعِ العقل على نفسه لتقرير المنهج العلميّ؛ فالمنطق عنده هو آلةُ العُلوم «الأورغانون»؛ «فموضوعه صورة العلم لا مادَّته» وقد ساهم المنطق في: «تحديد قواعدٍ للتفكير مستقلَّةً عن مضمون الأفكار التي هي موضوعُ التّفكير»[2]، أي إنّه علمُ قوانين الفِكر بصرف النَّظر عن موضوعه. وبالرَّغم مما يختصُّ به ذاك التّعريف للجانب الصُّوري للفكر؛ أيْ وضع القواعد التي تجعل الفِكر متفقًا مع ذاته، مع ذلك لم يكنْ المنطق عند أرسطو صوريًّا بحتًا، بل توجد آراءٌ شائعةٌ بين مؤرخيْ الفلسفة، أّنه قد أولى -في التّحليلات الثّانية- الاستقراء، والجانب المادّي للفكر، أهميّةً لمْ تُهمَل، كما ذهب ابن سينا، أنّه: «منطقٌ صوريٌّ ومادّيٌّ في نفس الوقت» أو قول أرسطو: أنّ لكلّ موضوعٍ نوعٌ من الدّليل أو الرِّهان يلائِمه. ويبدو أنّ الحصر في نطاق الجانب الصّوريّ، قد رُسّخ مع العصر الذهبيّ لسيادة المنطق الأرسطيّ عند المُدرِسيينَ، الذين اعتبروا المنطق صورّيًا بحتا؛ «علمًا متمايزًا منبثقًا عن ذاته، منفصلًا تمام الانفصال عن الواقع»، فلقد عنوا الاهتمام بالقياس الأرسطي من العام إلى ما هو خاصّ، أكثر من استعمال الانتقال مما هو خاصّ إلى العام، ويُلاحظ أنّ طغيان المنطق الشّكليّ، عزل العقل البشريّ زمنًا عن إطار الواقع واستقراءه.

ونقول أنّ العلم يأتي لتبيان القواعد، لذا فليس المنطق اختراع من قِبل أرسطو، بل إنّه كشفَ عنه من واقع المُمارساتِ، حيث يجرد نهج الحياة الفكريّة ليصل إلى قوانين الفكر، أي الانتقال من التَّضمين إلى التَّصريح.

«المنطقُ كعلم، يستلزم أولًا وجود منطقٍ عمليّ عفويّ مثلما يفترض النَّحو وجود استعمالِ اللُّغة».[3]

وقد حملت مرحلة فنِّ الجدل المنطق ضمنيًا، وهي الفترة التي تُحفِّز لظهور علمٍ يكشف عن قواعد التّفكير، فلقد أثْرَت جدالات الأيلين -كزينون الإيلي- وخطاباتُ السُّفسطائيّين، كما قدّمت رياضيّات الفيثاغورِيِّنَ مع تطوُّرات الحِوارات الأفلاطونيّة خطوةً مهمةً نحو ظهور فكرة القانون المنطقيّ، فمن خلال منهج أفلاطون في الجِدل الصَّاعد، استنبط أرسطو فكرة القياس من تأمُّله نقص التّقسيم الأفلاطونيّ للجدل، ومع أنّ ممارسة النّقاش مهمةٌ عند أرسطو، إلا أنّه نَزل بالجدل؛ أيْ فنُّ النِّقاش إلى درجة المِران؛ لأنّه لا يأتي باليقين.

اختصّ المنطق عند أرسطو بمكانةٍ منفصلةٍ عن الفلسفة، أيْ كيانٌ مستقلّ. فيما كان تقسيمه للعلم إلى نظريّ وعمليّ، إذ اعتبر النّظريّ هو الاهتمام بمجرد المعرفة للوجود في صورة، مثل: العلم الطّبيعيّ والرّياضيّ وما وراء الطّبيعة، وعرّف ما هو عمليّ بأنّه: معرفةٌ ترمي إلى غايةٍ في تدبير الأفعال الإنسانيّة؛ كالأخلاق والفنّ والسّياسة..إلخ. وقد اعتبر أنّ العلم النظريّ أشرف العلوم؛ لأنّ كمال الإنسان عنده في العقل. وكانت الميتافيزيقا عنده هي الفلسفة الأولى. لكنّ المنطق لم يكن عنده بالعلم النظريّ، بل بأنّه العلم الذي يتأسّّسُ بتعليمه دراسةَ العلوم الأخرى، فهو:

«ليُعلم به أيُّ القضايا يُطلب البرهان عليه، وأيُّ برهانٍ يُطلب لكلِّ قضية».[4]

يقسّم أرسطو المنطق إلى ثلاثة أقسام، كأفعالٍ للعقل:

التَّصوُّرات (المقولاتْ): هي وحدةٌ فكريّةٌ أوليّةٌ للعقل، أي حصول صورةِ شيء ما في الذهن، فإذا سمعنا اسمًا من الأسماء، تمثّل لنا معنى الاسم، بذلك نصلُ إلى التَّصورات بالتَّعريف، فهو بحثٌ عن هوية الشيء. والمقولات عند أرسطو عشرة، هنَّ؛ «الجوهر والكمُّ والكيف والإضافة والزّمان والمكان والحِيازة والفِعل والانفعالُ والوَضع»، وتكون المَقولات محمولات؛ أي المعنى كليًّأ يمكن أن يدخل محمولاً في القضية.

إلّا أنّ مقولة الجوهر تسبقُ المقولات التّسع التي تحمل بطبيعة الحال عليها، لأنّها لا تُحمل على موضوع؛ مثلما ما نقول «مريم»، كجوهرٍ في الواقع، فإنّه يُضاف إليه جوهرٌ ثانٍ كالنّوع والجنس، كقولنا؛ «مريمٌ إنسان».

التّصديق (الأحكام/القضايا): هو حكمُ العقل بين تصوُّرين، ثم مطابقةُ ما في الذِّهن للوجود الخارجيّ، وهي جملةٌ خبريّة مفيدة أو قولٌ يحتمل الصّواب أو الخطأ من ناحية التّركيب المنطقيّ للجملة من حيث الشّكل والمعنى. أمّا صدق أو كذب الجُملة أيْ إذا تحقَّقت منها في الواقع.

والقضايا هي اللَّبِنة الأساسية لتكوينِ الحجج، وتتكوّن العبارة أو القضايا من موضوعٍ ومحمولٍ، وفي تقسيم القضايا الصّورية، اقتصر أرسطو على دمج ثنائيّة الكمّ والكيفِ بين الموضوع والمحمول في علاقة منطقيّة، وكل مقولة إلى نوعين من محددات الكميّة؛ الكُليّات (كل) والجزئيات (بَعْض)، ويكون الكيف إلى؛ الإيجابِ (هو) والنّفي (ليس هو)، بذلك يقدّم أربعَة أشكالٍ من القضايا، ما سُمّيَ مربّع أرسطو، وتكون أشكال العبارات في العلاقة المنطقيّة على هذا النّحو:

A=كلية موجبة– (كل س هو ص).

E=كلية سالبة– (كل س ليس هو ص).

I=جزئية موجبة– (بعض س هو ص).

O=جزئية سالبة– (بعض س ليس هو ص).

على أن يكون هناك مصطلحٌ مشتركٌ بين القضيّتين، من ثمّ تستنتج القضيّة الثالثة على شكل (موضوع-محمول). وقد كتب أرسطو الصّور الممكنة للعلاقات بين الموضوع والمحمول والمُشترك، كأربعة أشكالٍ للاستدلال:

شكل (1): مقدِّمةٌ أولى (مشترك-محمول) مثل: كلُّ الفلاسفة مفكِّرون. مقدّمة ثانية (موضوع-مشترك) مثل: بعض المصريّين فلاسفة.

شكل (2): مقدّمة أولى (محمول-مشترك) مثل: كلُّ المفكّرين فلاسفة. مقدِّمة ثانية (موضوع-مشترك) مثل: بعض المصريّين فلاسفة.

شكل (3): مقدّمة أولى (مشترك-محمول) مثل: كلُّ الفلاسفة مفكِّرون. مقدِّمة ثانية (مشترك-موضوع) مثل: بعض الفلاسفة مصريُّون.

شكل (4): مقدِّمة أولى (محمول-مشترك) مثل: كل المفكِّرين فلاسفة. مقدِّمة ثانية (مشترك-موضوع) مثال: بعض الفلاسفة مصريِّون.

بعد أن أخرج أرسطو الصُّور المنطقيّة الخاطئة، تبقّى 24 صورة استدلال صحيحة، أصبحت قوانينًا منطقيةً عنده.

وكمثال لأحدِ الأشكال المنطقيّة، مثل: (AII-1)

-كلُّ الفلاسفة مفكِّرون.

-بعض المصريِّين فلاسفة.

-إذًا بعض المصريّين مفكِّرون.

الاستدلال (الأنالوطيقا-الطّوبيقا-الأغاليط)

الاستدلال هو الطريقة التي تقوم على الرّبط بين القضايا أو العبارات، إذ إنّ الحُجة هي وحدةُ بناء الفكر المنطقيّ، بينما تكون القضايا هي مكوّن الحجج. والاستدلال أو الحجج هو أهمُّ عمليّة في التفكير المنطقيّ التي تنقسم لنوعين، تبعًا لانقسام المنطق إلى منطقٍ صوريّ ومنطق ماديّ، فالحجج إمّا استنباطيّة، أي تعني أنّها نتيجةٌ مطلقةٌ تتبع بالضرورة من مقدّماتها، أو استقرائيّة؛ أي أنّها احتماليّة من المُقدمات. وكما يقول أرسطو:

«الاستدلال أو البرهنة هو سير العقل من المعلوم إلى المجهول، وسواءً في هذا ارتفع العقل من الخاصّ إلى العام، من الواقع إلى القانون -أي الاستقراء- أو نزل من العام إلى الخاص، من المبدأ إلى النتيجة، أي الاستنباط (الاستدلال الصوري)».[5]

والاستدلال القياسيّ (الاستنباط/الاستنتاج) عند أرسطو هو الصّورة العقليّة اليقينيّة، على عكس الاستدلال الاستقرائيّ الذي يفيد الظّن. فالقياس عنده: قولٌ مؤلّفٌ من أقوال، إذا سَلمت لزم عنها بذاتها قولٌ آخر اضطرارًا. ويعتبر أهمَّ أثرٍ تركه أرسطو في المنطقِ هو القياس.

والاستلال هنا غير مباشر عن طريق حدٍّ أوسط، الذي هو الرّبط بين المحمول والموضوع للقضايا؛ أي أنّ ضرورة البرهنة والقياس تقوم على الواسطة بين المحمول والموضوع.

كلّ إنسان حيوان.

وحمادة إنسان.

حمادة حيوان.

والمعلوم أنّ القياس من ثابتٍ موجودٍ قبل أرسطو عند إقليدس وفيثاغورس أخذاه عن المصريّين القدماء، كما ينبغي وصل القياس الأرسطيّ بالقسمة الثنائيّة لأفلاطون. وينتقد أرسطو قسمة أفلاطون ويقول عنها أنّها قياسٌ ضعيفٌ؛ لأنها تخلو من الحدِّ الأوسط.

وقد عنى أرسطو بموضوع القياس في أجزاء الأنالوطيقا (التحليلات)؛ وموضوعها البرهان والقياس، فالعلم الكامل هو إدراك الشيء بمبادئِه. وهنالك التحليلات الأولى التي تتعلّق بالمبادئ الصّوريّة، والتحليلات الثانية التي تبحث عن معرفة مصدر المُقدمات الأولى أي تردُّ البرهان إلى مبادئِه المادّيّة.

أمّا في جزء الطوبيقا (الجَدَل)، على خلافِ أفلاطون الذي أعلى من مقام الجَدَل، نزل أرسطو بالجدل أي فنُّ النِّقاش إلى درجة المِرَان، لا يأتي باليقين، إذ لا يدور الجَدَل إلا بمقدِّماتٍ مُحتملة.

وجزءٌ آخر، وهو الأغاليط، حيث تفنيد حجج السُّفسطائيِّين.

وقد وضع أرسطو ثلاثة مبادئ أوليّة للتفكير، وهنّ قوانينٌ تقوم عليها عملية القياس دون ذكرها، فهمٌ من مقدّمات البرهان.

-قانون الهُويّة: كل ما هو، هو؛ أي حقيقة الشيء ثابتةٌ لا تتغيّر.

-قانون عدم التّناقض: لا يمكن أنْ يوجد شيء وأن لا يوجد في نفس الوقت.

-قانون الثالث مرفوع: إمّا الشيء موجود أو لا موجود، لا وجود لثالث.

وقد اتُّهِم منطق أرسطو من بعض القدماء والمحدِّثين أنَّ مصادره على المطلوب؛ أي أنّ يكون المطلوب نفسه مقدِّمةً في قياسٍ يراد به إنتاجه، وقد ردّ البعض على ذلك (كما أوضح الأستاذ يوسف كرم)، بأنّ المطلوب عند أرسطو يتضمّن من اجتماع مقدِّمتين، وليس المطلوب في المقدّمة الأولى وحدها، كما أنّ أرسطو قرَّر بأنّه إذا أُريد تَجَنُّب الوقوع في خطأ المصادرةِ على المطلوب، وجب أن يَسبق القياس استقراءً واسعًا يجعل القضيّة الكُبرى مرجّحة.

يعتبر المنطق ميّزةَ أرسطو الفريدة، كما وصفه برتراند راسل: أنّه كان صاحب الكلمة العُليا في المنطق، واستمرّت مكانته طوال القرون الوسطى. فمنطق أرسطو ظلّ ما يقارب الألفي عام.

النَّفس

يُعدُّ كتاب النّفس لأرسطو من أهمّ مؤلّفاته، بما تميّزت دراسته لها من أهميّةٍ في فهم طبيعة النّفس البشريّة واختلافها عن بقيّة الكائنات الحيّة، كما له أهميّة في نظرة أرسطو لمبحث الأخلاق، وفاعليّة النّفس العاقلة في الفضيلة، فالعقل أسمى قدرات النّفس البشريّة، وتأثيرًا على اتخاذ القرارات الأخلاقيّة. كما ظلّ مؤلّف النّفس عماد علمِ النّفس الكلاسيكيّ (على حد تعبير تريكو)، حيث ربط أرسطو علم النّفس بالعلم الطبيعيّ، إذ إن: «النّفس على وجه العموم مبدأ الكائن الحيّ»، وبقيت أهميّة الدّراسة حاضرةً كلّ تلك القرُون؛ نظرًا لكونها مرتبطةً بحالات واعتبارات البدن، فيقول:

«يبدو أنّ النّفس في معظم الحالات لا تفعل ولا تنفعل بغير البدن، مثل: الغضب والشجاعة والنزوع، وعلى وجه العموم الإحساس، وإذا كان هناك فعلٌ يخصُّ النَّفس بوجه خاصٍ؛ فهو التفكير. ولكن، إذا كان الفعل نوعًا من التخيّل أو لا ينفصل عن التخيّل، فإنّ الفكر لا يمكن أن يوجد كذلك بدون البدن».[6]

كان الأقدمون في اليونان، لا يعترفون بغير الوجود الحسّيِّ، ولكن مع سقراط وأفلاطون، اتّجه الفكر اليونانيّ إلى تميّز وجودٍ ذهنيّ غير حسيّ (وجود تصوريّ)، أمّا أرسطو فهو الذي جاء وجعل لهذا المفهوم الجديد خصائصًا وطبيعةً محدَّدة. عبر نقد تصوّر الأقدمين الذين: «جعلوا النّفس شيئًا عاليًا، لا يكاد يكون له صلةٌ بالأجسام».

لذا قد حدَّد أرسطو طبيعة منهجه في الرّبط والتّركيب بين الهيوليّ والصُّورة، وراح كعادتِه يُفنِّد آراء مذاهبِ النّفس القديمة، وطرح نقده وتمحيصه للمذاهب على اختلافها، منها من ذهب إلى؛ مبدأ واحد تكون فيه النفس متحركةً بذاتها أو أنّها جزءٌ من مبدأ متحرّك، وهناك من قال بمبادئ عدّة تتحرك بذاتها، ومذاهبٌ ترى النّفس عبارة عن ائتلاف أي امتزاج وتركيب بين الأضداد، ومذاهبِ وحدة النفس. فمن ردوده:

«لا يمكن أن تكون النّفس جسمًا، فإنّ التخيُّل والتّذكُّر والإحساس، لا تشبه ظواهر النار ولا الهواء ولا أيَّ جسمٍ آخر؛ إّنها إدراك، والإدراك غير منقسم، لا يُتصور له نصفٌ أو ربع، فمحال أن يصدر عن الامتداد المنقسم. ويقال مثل ذلك من باب أولى عن التعقّل. يضاف إليه الوجدان يردُّ مختلف الظواهر النفسيّة إلى الوحدة، فكيف كان يتسنى ذلك لو كانت النفس مجموعة ذرات؟ وكيف كانت النفس تُدرِك الكثرة لو لم تكن واحدة غير منقسمة؟».

تعريفُ النّفس

كما أسلفنا أنّ نقد أرسطو لتصوّر مذاهب النّفس السّابقة له؛ لأنّهم لم يستطيعوا إدراك ماهيّة النّفس، فإذ به يقدم تعريفًا؛ وهو أنّ: «النّفس كمالٌ أوّلٌ لجسمٍ طبيعي آليٍّ ذي حياةٍ بالقوّة»، كمالٌ أوّل؛ أي أنَّ النّفس صورة الجسم الجوهريّة وفعله في أدنى درجة لها من الفعل، مثلما تكون النّفس متوقفةً أثناء النّوم، فالنّفس الشّرط المباشر لنشاط الجسم، فالجسم يملك الوظائف والأعضاء التي تؤهله للحياة بالقوة، بينما النّفس هي النّشاط الحيويّ التي تجعلها فعلًا حيًا، أي أنّها مبدأ الحياة؛ فإنّها: «ما نحيا ونحسُّ وننتقل في المكان ونعقل أولًا»، ويتَّضحُ من التّعريف أنّ أرسطو استخدم فكرته في الدّمج بين الهيوليّ والصّورة، أي القوة (المادّة) والفعل (الصّورة)، حيث الجسد والنّفس في الواقع لا ينفصلان، هكذا اعتبر أرسطو النفس فعلًا بالنسبة إلى مادّةٍ هي الجسم.

مراتبُ النَّفس

لا يرى أرسطو النَّفس من خلال أنواع، بل يميّزها على أساس الوظائف. وهم:

نفس نباتيّة (نامية): هي الحالة الأولى للحياة وتكون وظيفتها النموّ والتوليد، لذا تكون في جميع الكائنات الحيّة، ويقتصر النّبات عليها دون الحسّ والعقل.

نفس حيوانيّة (حاسّة): يحصل الإحساس بتلاقي العضو الحاسّ مع تأثير المحسوس، فالإحساس يقتضي المحسوس. ويقسم أرسطو الإدراكات الحسيّة إلى ثلاثة أنواع: (1) إدراكٌ محسوسٌ خاصٌ لكلّ حاسةٍ من الحواسّ الخمس، كاقتصار اللّون على حاسّة البصر، (2) إدراك محسوسٍ مشتركٍ بين الحواسّ جميعًا مثل: الجوع أو الحركة أو الشّكل، (3) محسوس بالعَرَض، كما نحسّ شيئًا عن طريق اتّصاله بعرض أخر (ذا البدلة السوداء هو أحمد، عرفت أحمد عن طريق عرض اللّون الأسود).

أمّا المخيّلة والذّاكرة فهما من قوة الإحساس واللّاتي يعتمد عليهم العقل أيضًا، وللتخيُّل شرطٌ للإدراك العقلي «فلا تعقل بلا تخيُّل»، والذّاكرة عنده قائمةٌ على المخيّلة، فهو لا يفرِّق بينهما، كما أنّه متعلِّقٌ بالإرادة.

فالتخيّل استعادة صورة غاب موضعها عن الحسّ المباشر، وهو إحساسٌ ضعيفٌ وكاذب؛ لأنّه صورة شيءٍ محسوسٍ ماضٍ «مثلما يترك الخاتم طابعه في الشّمع» فربما يتخيّل وهمًا أو خطأ.

ومن الملاحظات الجديرة في تقسيم النّفس الحسيّة لدى أرسطو، إلى مدرَكة ومحرّكة، وفي جانب المدَركة؛ حيث أول مراتبها الإحساس، إنه أشار إلى فكرة التوازي بين الإحساس والمحسوس، أي تتضمن تلميحًا للمشكلة المعرفيّة بين الذات والموضوع، كما في محلّ حديثه عن الإحساس المشترك، وتقسيم وظائفه كانت الأخيرة بأنّ الإنسان يشعر بما يحسّ، وذاك لمحة من أوّل الأبحاث في مسألة الوعي. كما ينكر أرسطو الأفكار الفطريّة، وذاك ما يقرّبه من المذهب الحسيّ.

نفس عاقلة (ناطقة): العقل يدرك الصّورة الكليّة أي الماهيّات، بينما الحسّ يدرك الصّور الجزئيّة، وهو مستقلٌّ عن الاشتغال الوظيفيّ لعضوٍ بعينه.

يميّز أرسطو النّفس العاقلة فيما يقابل التميز العام بين المادّة والعلّة الفاعلة، أي أنّ النّفس؛ عقلًا فعالًا وآخرَ منفعلًا، العقل المنفعلَ هو الذي يتقبّل الصُّور الحسيّة التي تورد إليه، فهو في الواقع بمثابة المادّة، أي يتكوّن من الصّور التي تأتي من الحسّ، أو يتصل بالتخيّل كما أشرنا، أي وظيفته سالبة، فالمنفعل هو المتعقّل.

أما الفاعل هو المجرّد، لأن؛ «كل معرفةٍ هي معرفةٌ بالكليّ»، لذا يتطلّب الصُّعود لحالة من الإدراك الصّحيح تستخرج صور الحسّ السّلبية إلى حالة من المُدركات العقليّة، وذلك هو العقل الفعّال الذي يحيل الصّور من حالة القوّة إلى حالة الفعل.

بينما يقول أرسطو أنّ كلّ معرفةٍ مرتبطةٍ بمعرفة حسيّة، وأن نظريّته ربطت بين التّجربة والعلم، بينما يصف المعرفة العقليّة هنا أنّها خالصةٌ من كل مادّة!

وتضطَّرب نصوص أرسطو هنا، في كيفيّة اتّصال العقل الفعّال بالعقل المنفعل، وهما في نطاقين مختلفين، أي بين الصورة الخالصة والصورة الحسيّة، وهنا مفارقة بين تعريف أرسطو عن الترابط بين الجسد والنّفس، فإلى أين ينتمي العقل الفعّال، نجد أرسطو يضيف إلى العقل الفعّال أنّه عقلٌ محضٌ وأنّه خالد، وذلك في مرتبة الألوهيّة، وبالرغم ابتعاد أرسطو عن أقوال السّابقين كأفلاطون في وجود نفس مفارقة وعليا، إلّا أنّه طرح مفهوم نفس عقليّة فعّالة، وهذا المفهوم أثار جدالًا وتأويلات، وقد اتخذه الشُّراح الإسكندريُّون وفلاسفة القروسطيّة وأضافوا لبُعد العقل الفعّال، أقوالًا بالنّفس المفارقة ومفهوم الله، كما شرحها ابن رشد بالمزج مع نظرية العقول في الأفلاطونية المحدّثة.

من الممكن القول أنّ في مفهوم النّفس ظلَّ أرسطو ثنائيًّا؛ أي لم يكن لا واقعيًّا صرفًا، ولا مثاليًّا صرفًا.[7]