واجه الجنس البشريّ، منذ ظهور مجتمعاتٍ متحضّرةٍ، نوعين من المشاكل. يتعلّق الأوّل بترويض قوى الطّبيعة؛ باكتساب المعرفة والمهارات اللّازمة لإنتاج الأدوات والأسلحة ولتحفيز الطّبيعة على إنتاج حيواناتٍ ونباتاتٍ نافعةٍ. يتعامل العلم والتّقنيّات العلميّة -لا الفلسفة- مع تلك المشكلة في العالم الحديث، وأثبتت الخبرة ضرورة تدريب عددٍ كبيرٍ من المتخصّصين في مجالاتٍ محدّدةٍ، للتّعامل الأمثل مع تلك المشكلات.

نوع آخر من المشكلات

لكنّ هناك مشكلةً من نوعٍ آخر أقلّ وضوحًا، وقد يعدّها البعض -خطأً- غير مهمّةٍ؛ أعني ما يتعلّق بالطّريقة المثلى لاستغلال سيطرتنا على قوى الطّبيعة. يتضمّن هذا مسائل محتدمةً مثل: الدّيمقراطيّة مقابل الدّيكتاتوريّة، والرّأسماليّة مقابل الاشتراكيّة، وحكومةً عالميّةً مقابل الفوضويّة الدّوليّة (international anarchy) -في العلاقات الدّوليّة-، ومثل التّفكير الحرّ مقابل الدّوجما المتسلّطة.

في تلك المسائل، لا يستطيع المختبر أن يعطينا توجيهاتٍ قطعيّةً. المعرفة الّتي تقدّم لنا أفضل مساعدةٍ لحلّ مثل تلك المشاكل تأتي من فحص الحياة البشريّة، في الماضي وفي الحاضر، وفي تحديد مصادر التّعاسة أو مصادر الدّعة في التّاريخ. سيظهر أنّ زيادة المهارات لم توفّر، في حدّ ذاتها، أيّ زيادةٍ في سعادة أو رفاه البشر.

عندما تعلّم الرّجال زرع التّربة لأوّل مرّةٍ، استخدموا معرفتهم لتأسيس طقوسٍ قاسيةٍ لتقديم قرابين بشريّةٍ. الرّجال الّذين روّضوا الخيل استخدموها لاستعباد ونهب الشّعوب المسالمة. عندما اكتشف الرّجال، في بداية الثّورة الصّناعيّة، كيف يصنعون المنتجات القطنيّة باستخدام الآلة، كانت النّتائج مروّعةً: جيفرسون الّذي قام بحركةٍ لإعتاق العبيد في أمريكا، وقد كانت على وشك النّجاح، أُرديَ قتيلًا؛ وتحوّلت عمالة الأطفال في إنجلترا إلى وحشيّةٍ مخيفةٍ؛ ونشطت الإمبرياليّة الوقحة في أفريقيا على أمل ترغيب الرّجال السّود في الاكتساء بالمنتجات القطنيّة.

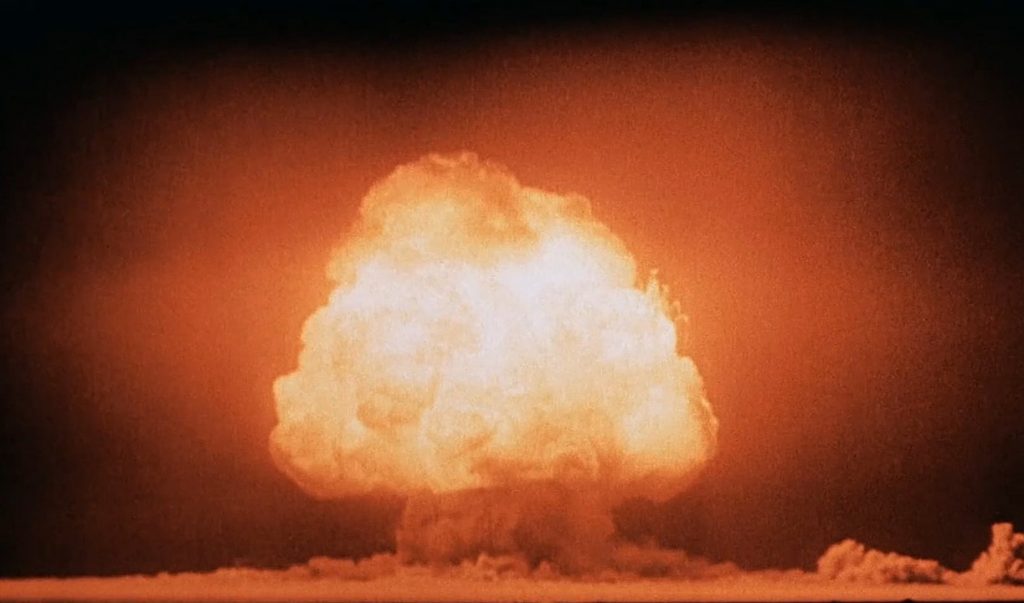

في عصرنا هذا، أنتج اتّحاد العبقريّة العلميّة والمهارة التّقنيّة القنبلة النّوويّة، لكن بعد إنتاجها أصبحنا كلّنا مذعورين، ولا نعلم ماذا نفعل بها. تبيّن تلك الأمثلة، من فتراتٍ شديدة الاختلاف في التّاريخ، أنّ هناك حاجةً إلى أكثر من مجرّد المهارة، ما قد نطلق عليه «الحكمة». هذا ما يجب تعلّمه، إذا كان بالإمكان تعلّمها، بوسائل أخرى مغايرةٍ للّتي تستخدم في التّقنيّات العلميّة. والحاجة إليها اليوم ماسّةٌ أكثر من ذي قبلٍ، لأنّ التّطوّر السّريع للتّقنيّات جعل من طرق التّفكير والتّصرّف القديمة غير مناسبةٍ أكثر من أيّ وقتٍ مضى.

الفلسفة والعوام

تعني الفلسفة «حبّ الحكمة»، الفلسفة بهذا المعنى هي ما يجب على المرء أن يحوزه إذا ما أنتج التّقنيّون قوًى جديدةً، وأعطوها لعوامّ الرّجال والنّساء ليديروها، حتّى لا يسوقوا البشريّة إلى كارثةٍ مروّعةٍ. لكنّ الفلسفة الّتي ينبغي أن تكون جزءًا من التّعليم العامّ ليست فلسفة المتخصّصين. هناك فرقٌ بين ما له قيمةٌ ثقافيّةٌ وبين ما له أهمّيّةٌ أكاديميّةٌ، وليس هذا في الفلسفة فقط بل في كلّ فروع الدّراسة الأكاديميّة.

قد يتجادل علماء التّاريخ فيما حدث لحملة سنحاريب المخفقة في 698 ق.م، لكن من هم ليسوا بعلماء تاريخٍ ليسوا بحاجةٍ إلى معرفة الفرق بينها وبين حملته النّاجحة الّتي سبقتها بثلاث سنواتٍ. قد يتناقش علماء اليونانيّات في قراءةٍ فاحصةٍ لمسرحيّةٍ لإسخيلوس (Aeschylus)، لكنّ تلك الأمور ليست لمن يرغب رغم حياته المزدحمة في أن يعرف شيئًا ممّا حقّقه الإغريق.

الأمر نفسه بالنّسبة لمن كرّسوا حياتهم للفلسفة. ينبغي أن يضعوا في الاعتبار الأسئلة الّتي يحقّ لمن تلقّوا تعليمًا عامًّا رفضها، كالّتي عن الفروق بين نظريّة توما الأكوينيّ عن الكلّيّات ونظيرتها عند دانز سكوطس، أو عن الخصائص الّتي ينبغي للغةٍ ما أن تحوزها حتّى تستطيع، دون الوقوع في ترّهاتٍ، أن تقول أشياءً عن نفسها. تنتمي مثل تلك الأسئلة إلى الجوانب المتخصّصة للفلسفة، ولا يمكن لمناقشتها أن تمثّل جزءًا من مساهمة الفلسفة في الثّقافة العامّة.

يجب على التّعليم الأكاديميّ أن يسعى بقدر الإمكان إلى تدريس ما له قيمةٌ ثقافيّةٌ في مجالاتٍ كالتّاريخ والأدب والفلسفة، وذلك كإجراءٍ إصلاحيٍّ وتكميليٍّ للتّخصّص، الّذي أصبح محتّمًا بسبب النّموّ المعرفيّ. فيجدر أن يكون من السّهل على الشّابّ الّذي لا علم له باليونانيّة القديمة أن ينال قسطًا من الفهم، وإن كان غير كافٍ، لما أنجزه الإغريق. وعوضًا عن دراسة الملوك الأنجلو ساكسونيّين مرارًا وتكرارًا في المدرسة، تجب محاولة إعطاء نظرةٍ شاملةٍ عن تاريخ العالم، تربط ما بين مشاكلنا المعاصرة ومشاكل كهنة مصر، وملوك بابل، والمصلحين الأثينيّين، وأيضًا بآمالنا وقنوطاتنا فيما بين ذلك من القرون. لكنّي أودّ أن أكتب عن الفلسفة بالنّظر لها من هذا الجانب.

الفلسفة والعلم

كان للفلسفة منذ مهدها موضوعان مختلفان اعتُقد أنّهما شديدا الارتباط. فمن ناحيةٍ، كانت تهدف إلى الفهم النّظريّ لبنية العالم، ومن أخرى، حاولت اكتشاف وغرس الطّريقة الفضلى للحياة. من هيرقليطس إلى هيجل -أو حتّى ماركس-، أبقت الفلسفة على كلا الهدفين؛ لذا لم تكن نظريّةً خالصةً ولا عمليّةً خالصةً، بل سعت وراء نظريّةٍ للكون لتبني عليها أخلاقًا عمليّةً.

لذا كانت الفلسفة على علاقةٍ وثيقةٍ بالعلم من جانبٍ، وبالدّين من جانبٍ آخر. لننظر أوّلًا في علاقتها بالعلم. حتّى القرن الـ18 كان العلم منضويًا تحت ما كان يطلق عليه «فلسفةٌ»، لكن منذ هذا الوقت أصبحت كلمة «فلسفةٍ»، في جانبها النّظريّ، مقتصرةً على ما هو أقرب للتّأمّل وأكثر عموميّةً في المواضيع الّتي يعالجها العلم. عادةً ما يقال إنّ الفلسفة غير متطوّرةٍ، لكنّ هذا في معظمه مشكلةٌ تتعلّق باستخدام الكلمات: بمجرّد أن تظهر طريقةٌ للوصول إلى معرفةٍ قطعيّةٍ للإجابة على أحد الأسئلة القديمة، تعتبر تلك المعرفة الجديدة «علمًا»، ويُجحَد فضل الفلسفة.

في عصر اليونانيّين، ووصولًا إلى عصر نيوتن، كانت النّظريّة الكوكبيّة (planetary theory) جزءًا من «الفلسفة»، لأنّها كانت غير يقينيّةٍ وتأمّليّةً، لكنّ نيوتن حرّر الموضوع من مجال الممارسة الحرّة للفرضيّات، وجعله بحاجةٍ إلى نوعٍ مختلفٍ من المهارات عن الّتي كانت مطلوبةً عندما كان المجال لا يزال مفتوحًا للشّكوك الجوهريّة.

طوّر أناكسيماندر، في القرن السّادس قبل الميلاد، نظريّةً للتّطوّر، وأصرّ على أنّ الإنسان انحدر من السّمك. كانت تلك فلسفةً لأنّها كانت تأمّلًا غير مدعومٍ بدليلٍ مفصّلٍ، لكنّ نظريّة داروين في التّطوّر كانت علمًا، لأنّها كانت مبنيّةً على تعاقب أشكال الحياة الموجودة في الحفريّات، وعلى توزيع الحيوانات والنّباتات في كثيرٍ من المناطق.

قد يقول أحدهم -قولًا لا يرتقي إلّا أن يوصف بالمزاح رغم احتوائه على بذرةٍ من حقيقةٍ- أنّ:

«العلم هو ما نعرفه، والفلسفة هي ما لا نعرفه.»

لكن ينبغي إضافة أنّ التّأمّل الفلسفيّ لما لم نعرفه حتّى الآن قد أثبت أنّه تمهيدٌ قيّمٌ للمعرفة العلميّة الدّقيقة. أمدّت تخمينات الفيثاغوريّين في الفلك، وأناكسيماندر وأمبادوقليس في التّطوّر البيولوجيّ، وديموقريطس بالنّسبة للتّكوين الذّرّيّ للمادّة، رجال العلم في العصور اللّاحقة بفرضيّاتٍ قد لم تكن لتخطر لهم لولا الفلاسفة.

قد نقول أنّ الفلسفة تدور في جانبها النّظريّ، على الأقلّ بشكلٍ جزئيٍّ، في فلك تأطير الفرضيّات العامّة الكبرى الّتي لم يبلغ العلم بعد القدرة على اختبارها؛ لكن عندما يصبح من الممكن اختبار الفرضيّة تصبح، إذا تمّ التّحقّق من صحّتها، جزءًا من العلم، ولا يتمّ اعتبارها «فلسفةً».

لا تقتصر فائدة الفلسفة، في الجانب النّظريّ، على التّأمّلات الّتي قد نرغب في أن نرى العلم يؤكّدها أو يدحضها في وقتٍ محدودٍ. يُعجب بعض النّاس بشدّةٍ بما يعرفه العلم لدرجة إهمال ما لا يعرفه؛ وآخرون أكثر اهتمامًا بما لا يعرفه العلم عن ما يعرفه ليقلّلوا من إنجازاته. من يظنّون أنّ العلم هو كلّ شيءٍ يصبحون راضين بالوضع القائم ومبالغين في الثّقة بما يعتقدونه، ويستهجنون أيّ اهتمامٍ بمشكلةٍ لا تتّسم بالقطعيّة المحدّدة الضّروريّة للمعالجة العلميّة. يميلون إلى الظّنّ أنّ المهارة في الأمور العمليّة يمكنها أن تحلّ محلّ الحكمة، وأنّ قتل بعضنا لبعضٍ بأحدث التّقنيّات لهُو أمرٌ أكثر «تقدّميّةً»، ولذا فهو أفضل من أن نبقى أحياء بالطّرق القديمة.

على الجانب الآخر، من يستهزئون بالعلم يرتدّون إلى بعض الخرافات العتيقة والمفسدة، ويرفضون الاعتراف بالزّيادة الهائلة في السّعادة البشريّة الممكن تحقيقها بالتّقنيّات العلميّة، إذا استخدمت على نطاقٍ واسعٍ. كلا الموقفين يجب استهجانه، والفلسفة هي من تبيّن الموقف السّديد، بأن توضّح نطاق المعرفة العلميّة وحدودها في آنٍ واحدٍ.

في وجه عدم اليقين: الدوجما أم الفلسفة

إذا نحّينا كلّ الأسئلة المتعلّقة بالأخلاق أو بالقيم بشكلٍ مؤقّتٍ، هناك عددٌ من الأسئلة النّظريّة الخالصة، عن مواضيع متكرّرةٍ ومتّقدةٍ، لا يستطيع العلم الإجابة عنها بأيّ شكلٍ في الحاضر.

هل لنا بقاءٌ بعد الموت بأيّ طريقةٍ؟ وإن كان لنا، فهل نبقى لأجلٍ أم للأبد؟ هل يستطيع العقل أن يسود المادّة، أم أنّ المادة تسود العقل بشكلٍ كاملٍ؟ أم أنّ لكلٍّ منهما استقلالًا محدّدًا ومحدودًا؟ هل للكون غايةٌ؟ أم تقوده الضّرورة العمياء؟ أم أنّه فوضى تامّةٌ وخليطٌ عشوائيٌّ، حيث القوانين الطّبيعيّة الّتي نظنّ أنّنا اكتشفناها هي مجرّد خيالٍ صادرٍ عن حبّنا للنّظام؟ إذا كان هناك نسقٌ و مخطّطٌ كونيٌّ، هل للحياة فيه أهمّيّةٌ أكبر من الّتي يقودنا الفلك لأن نفترضها؟ أمّ أنّ اهتمامنا الخاصّ وتمييزنا للحياة هو مجرّد محدوديّةٍ في التّفكير وغرورٍ؟

أنا لا أملك إجابات تلك الأسئلة، ولا أعتقد أنّ أيّ شخصٍ آخر يملكها، لكنّي أظنّ أنّ الحياة البشريّة ستجدب وتفتقر إذا نُسيَت تلك الأسئلة، أو إذا قبلت إجاباتٌ قطعيّةٌ دون دليلٍ مناسبٍ. إحدى وظائف الفلسفة هي أن تبقي الاهتمام بتلك الأسئلة متّقدًا، وأن تتفحّص الإجابات المقترحة.

قد يشعر من لهم شغفٌ بالعوائد السّريعة وبوضع حساباتٍ دقيقةٍ للمجهود الّذي يبذلونه مقابل ما يجنونه، بالضّجر من دراسةٍ لا تستطيع في ظلّ وضعنا المعرفيّ الحاليّ، الوصول إلى يقينيّاتٍ؛ دراسةٍ تشجّع على ما قد يُرى أنّه اهتمامٌ بتأمّلاتٍ غير مؤثّرةٍ في مشاكل بلا حلولٍ. لا أستطيع أن أقبل تلك الرّؤية بأيّ شكلٍ.

بعض أنواع الفلسفة ضروريّةٌ للجميع عدا الأقلّ ممارسةً للتّفكير، وبغياب المعرفة تكون تلك الفلسفة غالبًا سخيفةً. ونتيجةً لذلك يصبح الجنس البشريّ مقسّمًا إلى مجموعاتٍ متنافسةٍ من المتعصّبين، تقتنع كلّ مجموعةٍ اقتناعًا جازمًا بأنّ نسختها من الهراء حقيقةٌ مقدّسةٌ، أمّا ما يخصّ الجانب الآخر فهو هرطقةٌ ملعونةٌ.

ملأ الأريوسيّون والكاثوليك، والصّليبيّون والمسلمون، والبروتوستانت وأتباع البابا، والشّيوعيّون والفاشيّون أجزاءً كبيرةً من ال1600 عامٍ الماضين في نزاعاتٍ عبثيّةٍ، في حين أنّ القليل من الفلسفة كان ليبيّن لكلا الطّرفين في كلّ تلك النّزاعات أنّ أحدًا منهما لم يكن معه سببٌ مقنعٌ ليظنّ أنّه على حقٍّ. الدّوجماتيّة عدوّةٌ للسّلام، وسدٌّ منيعٌ في وجه الدّيمقراطيّة. إنّها العائق العقليّ الأكبر للسّعادة البشريّة في عصرنا الحاليّ كما كانت في العصور السّابقة.

الحاجة إلى اليقين هي إحدى خصال البشر، لكنّها رغم ذلك رذيلةٌ فكريّةٌ. إذا أخذت أولادك إلى نزهةٍ في يومٍ غير مضمونٍ طقسه، سيطلبون منك إجابةً دوجماتيّةً عن إذا ما كانت ستمطر أم لا، وسيكونون محبطين إذا لم تكن قادرًا على التّأكّد. نفس هذا الشّكل من التّأكّد يُطلَب لاحقًا في الحياة، ممّن يضطلعون بقيادة الجماهير إلى الأرض الموعودة.

«اقضوا على الرّأسماليّين وسيحظى الباقون بالسّعادة الأبديّة.» «أبيدوا اليهود وسيصبح الجميع فاضلًا.» «اقتلوا الكروات حتّى يسود الصّرب.» «اقلتوا الصّرب حتّى يسود الكروات.» تلك أمثلةٌ لشعاراتٍ حازت شعبيّةً كبيرةً في عصرنا. القليل من الفلسفة فحسب كان كافيًا لرفض هذا الهراء المتوحّش. لكن طالما أنّ النّاس غير مدرّبين على الامتناع عن إصدار الأحكام في غياب الدّليل، سيضلّلهم أنبياء شديدي الاعتداد بأنفسهم، وسيكون قادتهم غالبًا إمّا متعصّبين جهلةً أو دجّالين مخادعين. تحمّل اللّايقين أمرٌ صعبٌ، كما هي كلّ الفضائل الأخرى. هناك نظامٌ مناسبٌ لتعليم أيّ فضيلةٍ، ولتعليم التّوقّف عن إصدار الأحكام أفضل نظامٍ هو الفلسفة.

بين التشكُّك والدوجماتية

لكن إذا أردنا أن تخدم الفلسفة هدفًا ايجابيًا، يجب عليها ألّا تعلّم شكًّا محضًا؛ فبينما الدّوجماتيّ مؤذٍ، فإنّ المتشكّك عديم الفائدة. الدّوجماتيّة والشّكّ هما بشكلٍ ما، فلسفتان مطلقتان؛ واحدةٌ متيقّنةٌ بالمعرفة، والأخرى بعدم المعرفة. ما يجب على الفلسفة أن تبدّده هو اليقين، سواءٌ أكان في المعرفة أو في الجهل. فخلافًا للاعتقاد الشّائع، ليست المعرفة مفهومًا دقيقًا. لذلك عوضًا عن أن نقول «أنا أعلم ذلك»، يجدر بنا أن نقول «أنا أعلم -إلى حدٍّ ما- عن أمرٍ كذلك تقريبًا». صحيحٌ أنّ ذلك التّحفّظ ليس لازمًا عند الحديث عن أمرٍ كجدول الضّرب، لكن معرفة المسائل العمليّة ليست يقينيّةً أو دقيقةً كما في علم الحساب.

افترض أنّي أقول إنّ «الدّيمقراطيّة شيءٌ جيّدٌ»؛ أوّلًا يجب أن أعترف، أنّني أقلّ تأكّدًا في ذلك من تأكّدي أنّ اثنين واثنين أربعةٌ، ثانيًا يجب أن أعترف أنّ «الدّيمقراطيّة» مصطلحٌ غامضٌ إلى حدٍّ ما، لا أستطيع أن أعرّفه بشكلٍ دقيقٍ. لذا يجب أن نقول: «أثق إلى حدٍّ ما أنّ من الجيّد أن تملك حكومةٌ من السّمات ما يشيع في الدّساتير البريطانيّة واﻷمريكيّة» أو شيئًا من هذا القبيل. ويجب أن يكون أحد أهداف التّعليم هو جعل مثل تلك العبارات أكثر فاعليّةً على المنصّات مقارنةً بالشّعارات السّياسيّة التّقليديّة.

ولأنّه ليس من الكافي أن نعي أنّ معرفتنا كلّها غير يقينيّةٍ وغامضةٌ -بدرجةٍ أو بأخرى- فمن الضّروريّ أن نتعلّم كيفيّة التّصرّف طبقًا للفرضيّة الفضلى دون الإيمان الدّوجماتيّ بها. بالعودة إلى النّزهة: رغم أنّك تقرّ أنّها قد تمطر، ستبدأ النّزهة في الغالب إذا كنت تظنّ أنّ الطّقس يحتمل أن يكون جيّدًا، لكنّك تأخذ في الحسبان الاحتمال الثّاني بأن تأخذ معاطف. أمّا إذا كنت دوجماتيًّا فستترك المعاطف في المنزل.

نفس المبادئ تنطبق على مسائل أكثر أهمّيّةً. يمكننا القول بشكلٍ عامٍّ أنّ كلّ ما يمكن اعتباره معرفةً قد نستطيع ترتيبه هرميًّا تبعًا لدرجة اليقين، واضعين الحساب وحقائق الإدراك في قمّة الهرم. اثنان واثنان يساوون أربعةً، وأنّي جالسٌ في غرفتي الآن أكتب، هما عبارتان سيكون شكّي فيهما مرَضيًّا. أنا على نفس درجة اليقين تقريبًا أنّ طقس البارحة كان جيّدًا، لكن ليس تمامًا، لأنّ الذّاكرة تقوم أحيانًا بحيلٍ غريبةٍ.

الذّكريات الأبعد أكثر إثارةً للشّكّ، خاصّةً إذا كان هناك سببٌ عاطفيٌّ قويٌّ لتذكّرها بشكلٍ خاطئٍ، كالسّبب الّذي، على سبيل المثال، جعل جورج الرّابع (George IV) يظنّ أنّه شارك في معركة واترلو (Waterloo). تتراوح القوانين العلميّة بين شبه اليقينيّ، وطفيف الاحتمال، تبعًا لحالة الدّليل. وعندما تعمل وفقًا لفرضيّةٍ تعلم أنّها غير يقينيّةٍ، يجب أن تراعي في تصرّفك ألّا يسبّب نتائج شديدة الضّرر إذا ما كانت تلك الفرضيّة خاطئةً.

بالنّسبة لموضوع النّزهة، قد تخاطر بالتّعرّض للبلل إذا كانت مجموعتك في صحّةٍ جيّدةٍ، ولكن اﻷمر سيختلف إذا كان أحدهم شديد الضّعف لدرجة أنّه قد يصاب بالتهابٍ رئويٍّ. أو افترض أنّك قابلت مجليتونيًّا (Muggletonian)، سيكون مبرَّرًا أن تتجادل معه، لأنّ ما من ضررٍ كبيرٍ إذا كان السيد مجلتون (Muggleton) عظيمًا كما يفترض أتباعه، لكن لن يكون من المبرّر أن تحرقه على وتدٍ، لأنّ شرّ حرق شخصٍ حيًّا أكثر يقينًا من أيّ قضيّةٍ لاهوتيّةٍ.

ولكن بالطّبع إن كان المجليتونيّون شديدي الكثرة والتّعصّب حدّ القتل أو الموت لأصبحت المسألة أكثر صعوبةً. لكنّ المبدأ العامّ يبقى؛ أن لا يمكن لفرضيّةٍ غير يقينيّةٍ أن تبرّر شرًّا يقينيًّا، إلّا أن يكون هناك شرٌّ مساوٍ في القدر ومساوٍ في اليقين في الفرضيّة المعاكسة.

الفلسفة، كما قلنا، لها هدفٌ نظريٌّ وآخر عمليٌّ. حان الوقت لنهتمّ بالأخير.

جوانب عملية للفلسفة

ارتبطت عند معظم الفلاسفة القدامى نظرتهم إلى الكون مع مذهبهم في الطّريقة الفضلى للحياة بعلاقةٍ وطيدةٍ. أنشأ بعضهم أخويّاتٍ (fraternities) ذات شبهٍ واضحٍ بالنّظم الرّهبانيّة الّتي ستظهر فيما بعد. وقد صُدِم سقراط وأفلاطون من السّفسطائيّين حيث لم تكن لهم أهدافٌ دينيّةٌ.

إذا أردنا للفلسفة أن تلعب دورًا مهمًّا في حياة غير المتخصّصين، فلا يجب أن تتوقّف عن كونها مرشدًا نحو طريقةٍ للحياة. بقيامها بذلك فإنّها تسعى لأن تقوم بشيءٍ ممّا قام به الدّين لكن بفروقٍ محدّدةٍ. الفرق الأكبر هو عدم وجود احتكامٍ للسّلطة، سواءٌ أكان مصدرها التّقاليد أو كتابٌ مقدّسٌ. الاختلاف الّذي يليه في الأهمّيّة هو ألّا ينبغي على الفيلسوف أن يحاول تأسيس كنيسةٍ؛ حاول أوجست كونت أن يقوم بذلك، لكنّه فشل -باستحقاقٍ-. والثّالث هو وجوب زيادة التّركيز على الفضائل الفكريّة عوضًا عن التّركيز على الفضائل المعتادة السّائد منذ اضمحلال الحضارة الإغريقيّة.

هناك فارقٌ مهمٌّ بين التّعاليم الأخلاقيّة للفلاسفة القدامى وتلك المناسبة لأيّامنا. كان الفلاسفة القدامى يخاطبون السّادة اﻷحرار، حيث بإمكانهم العيش كيفما يشاؤون، أو حتّى إن أراد بعضهم إنشاء مدينةٍ مستقلّةٍ على قوانين تجسّد مذاهب سيّدها لفعل. أمّا الأغلبيّة العظمى من المتعلّمين في العصر الحديث فلا يملكون تلك الحرّيّة؛ إذ يتعيّن عليهم أن يكسبوا معاشهم في إطار المجتمع القائم، ولا يستطيعون أن يقوموا بأيّ تغييراتٍ مهمّةٍ في أسلوب حياتهم دون أن يحقّقوا تغييراتٍ مهمّةً في التّنظيم السّياسيّ والاقتصاديّ أوّلًا.

هذا يعني أنّ قناعات المرء الأخلاقيّة يجب أن يعبّر عنها بشكلٍ أكبر في صورة دعمٍ سياسيٍّ وأقلّ في صورة سلوكٍ شخصيٍّ، عمّا كان في العصر العتيق. ومفهوم الحياة الجيّدة يجب أن يكون مجتمعيًّا عوضًا عن أن يكون مفهومًا شخصيًّا. حتّى بين القدامى، فهم أفلاطون ذلك، لكنّ العديد منهم كان له تصوّرٌ أكثر شخصيّةً لغايات الحياة.

بهذا التّحفّظ، لنَرَ ما ستقوله الفلسفة في موضوع الأخلاق.

لنبدأ بالفضائل الفكريّة: السّعي وراء الفلسفة مبنيٌّ على اعتقاد أنّ المعرفة شيءٌ جيّدٌ، حتّى إن كانت المعرفة مؤلمةً. المرء المفعم بالرّوح الفلسفيّة -سواءٌ كان فيلسوفًا متخصّصًا أم لا، سيتّمنى أن تكون معتقداته صحيحةً بقدر ما يستطيع. وسيكون محبًّا لأن يعرف بنفس قدر كرهه للخطأ. ولهذا المبدأ نطاقٌ أوسع ممّا قد يبدو في الوهلة الأولى.

تنبع معرفتنا من أسبابٍ شديدة التّنوّع: ما قاله لنا آباءنا ومعلمو المدرسة، وما تقوله لنا المنظّمات ذات السّلطة لتجعلنا نتصرّف كما يحلو لها، وما يعزّز مخاوفنا وما يهدّئها، وما يشجّع ثقتنا بأنفسنا، وما إلى ذلك. أيّ سببٍ من تلك الأسباب قد يقودنا لاعتقادٍ حقيقيٍّ، لكنّه في الغالب سيقودنا لعكس ذلك.

ستقودنا إذًا تلك الرّزانة الفكريّة لأن نتفحّص معتقداتنا بدقّةٍ، بحثًا بينها عمّا له من اﻷدلّة ما يؤيّد صحّته. إذا كنّا حكماء يجب علينا أن نمارس نقدًا لا هوادة فيه، خاصّةً على المعتقدات الّتي قد يكون الشّكّ فيها أكثر إيلامًا لنا، وعلى المعتقدات الّتي يرجّح أن تتسبّب في نزاعاتٍ عنيفةٍ مع من يتبنّون موقفًا معاكسًا ولكنّ بمعتقداتٍ تتساوى مع معتقداتنا في ضعف أدلّتها. إذا أمكن أن يكون هذا السّلوك أكثر شيوعًا، ستكون الفائدة النّاتجة عن تقليل حدّة النّزاعات لا حصر لها.

هناك فضيلةٌ فكريّةٌ أخرى، تلك الخاصّة بالعموميّة أو الموضوعيّة. أرشّح لك التّمرين التّالي: عندما تكون هناك كلماتٌ تثير مشاعر قويّةً لكن مختلفةً باختلاف القارئ في عباراتٍ تعبّر عن رأيٍ سياسيٍّ، حاول أن تبدّل تلك الكلمات لرموزٍ: (أ)، (ب)، (ج)، إلخ… وأن تنسى دلالة تلك الرّموز. افترض أنّ الرّمز (أ) هو إنجلترا، وأنّ (ب) هو ألمانيا، وأنّ (ج) هو روسيا. ما دمت تتذكّر ما تعنيه تلك الرّموز، معظم ما ستعتقده سيعتمد على إذا ما كنت إنجليزيًّا، أو ألمانيًّا، أو روسيًّا، وهذا غير منطقيٍّ. عندما تقوم بحلّ مسألةٍ جبريّةٍ عن أن (أ) و(ب) و(ج) يصعدون جبلًا، لن يكون عندك تمسّكٌ عاطفيٌّ بالسّادة المشاركين، وستقوم بما في وسعك لتجد حلًّا سليمًا وموضوعيًّا.

ولكن إذا كنت تظن أن (أ) هو أنت، و(ب) هو خصمٌ تكرهه و(ج) هو المعلّم الّذي وضع تلك المسألة، ستكون حساباتك لتلك المسألة معوجّةً، وستتأكد من أن تجد أنّ (أ) هو الأوّل بينما (ج) هو الأخير. عادةً ما يكون هذا النّوع من التّحيّز العاطفيّ حاضرًا عند التّفكير في المشاكل السّياسيّة، والاهتمام والتّمرين فقط هما ما سيمكّنانك من التّفكير بنفس الموضوعيّة الّتي تستخدمها في حلّ مسائل الجبر.

ليس التّفكير بشكلٍ مجرّدٍ هو الطّريق الوحيد لتحقيق العموميّة الأخلاقيّة؛ يمكن تحقيقها أيضًا -وربّما بشكلٍ أفضل- إذا كنت تستطيع أن تشعر بعاطفةٍ معمّمةٍ. لكنّ هذا صعبٌ بالنّسبة لمعظم النّاس. إذا كنت جائعًا، ستقوم بجهدٍ كبيرٍ -إن اضطررت- لتحصل على الطّعام. وإذا كان أولادك جائعون، قد تشعر بضرورةٍ أكبر. إذا كان صديقك يتضوّر جوعًا، قد تبذل نفسك لتخفّف من كربه.

لكن إذا سمعت عن ملايين من الهنود أو الصّينيّين يعيشون تحت خطر الموت بسبب سوء التّغذية، ستكون المشكلة شديدة الضّخامة وشديدة البعد حيث إن لم يكن لك شيءٌ من المسؤوليّة الرّسميّة ستنسى غالبًا كلّ ما سمعته. أمّا إن كانت لديك القدرة العاطفيّة على الإحساس القويّ بالشّرور البعيدة، فتستطيع أن تحقّق العموميّة الأخلاقيّة عبر إحساسك. وإذا لم تكن لديك تلك الموهبة النّادرة، فالتّعوّد على النّظر في المشاكل الواقعيّة بشكلٍ مجرّدٍ وأيضًا بشكلٍ حسّيٍّ هو أفضل البدائل الموجودة.

العلاقة المترابطة بين العموميّة المنطقيّة والعموميّة العاطفيّة في الأخلاق موضوعٌ مثيرٌ للاهتمام. أن «تحبّ قريبك كنفسك» هو غرسٌ للعموميّة العاطفيّة؛ بينما «يجب ألّا تحتوي العبارة الأخلاقيّة على أسماءٍ بيعنها» تغرس عموميّةً منطقيّةً. تبدو القاعدتان شديدتي الاختلاف، لكن عند فحصهما لن يظهر أيّ اختلافٍ ملحوظٍ في الأهمّيّة العمليّة. سيحبّ المحسنون الشكل التّقليديّ (القاعدة الأولى)؛ وقد يحب المنطقيّون الشّكل الآخر. وأكاد لا أعلم أيّ الفئتين هي الأقلّ عددًا.

إذا تقبّل رجال السّياسة أيًّا من تلك العبارات واحتملتها الشّعوب الّتي يمثّلونها، فسيؤدّي ذلك سريعًا إلى فترة رخاءٍ عظيمٍ. سيتقارب اليهود والعرب ويقولون «دعونا نرى كيف نحقّق أكبر قدرٍ من المصلحة لكلينا معًا، دون أن ننشغل كثيرًا بطريقة توزيعها بيننا». بالتّأكيد سيحصل كلّ فريقٍ على ما يحقّق السّعادة لكلٍّ منهم بقدرٍ أكثر بكثيرٍ من الوضع الحاليّ. نفس الأمر ينطبق على الهندوس والمسلمين، والشّيوعيّين الصّينيّين وأتباع شيانج كاي شيك (Chiang Kai-shek)، والإيطاليّين واليوغوسلاف، والرّوس والدّيمقراطيّين الغربيّين. لكن وا أسفاه! لا يمكن انتظار المنطق أو الإحسان من أيٍّ من أطراف تلك النّزاعات.

خلاصة القول

ليس من المفترض أن يضيّع الشّباب والشّابّات المشغولون بتحصيل معرفةٍ متخصّصةٍ وقيّمةٍ جزءًا كبيرًا من وقتهم لدراسة الفلسفة. ولكن في الوقت الذي يمكن تخصيصه دون تأثيرٍ على تعلّم تلك المهارات التّقنيّة، بإمكان الفلسفة أن تعطي أشياءً بعينها ستزيد من قيمة الطّالب كإنسانٍ وكمواطنٍ. يمكنها أن تغرس عادة التّفكير الدّقيق والحريص، ليس في الرّياضيّات والعلم فقط، بل في الأسئلة ذات الأهمّيّة الواقعيّة الكبيرة.

يمكنها أن تقدّم مدًى ومتّسعًا موضوعيًّا للتّصوّرات عن نهاية الحياة. يمكنها أن تعطي للفرد مقياسًا منصفًا لنفسه بالنّسبة للمجتمع، وللإنسان في الحاضر مقارنةً بالإنسان في الماضي والمستقبل، ولتاريخ الإنسان بأكمله مقارنةً بالكون الفلكيّ. وبتوسيع مواضيع تفكيره توفّر ترياقًا لمقلقات وكروب الحاضر، وتمهّد أقرب الطّرق للصّفاء ليهتدي لها عقلٌ واعٍ في عالمنا المعذَّب واللّايقينيّ.