تجلس جدتي بجلبابها ذي الزركشة البسيطة مفترشة الأرض وممسكة بسُبحتها تهيم بين عالمَيْن؛ عالمٌ تخطو فيه في علاقتها مع خالقها كالفراشة بقدميها اللتين أقعدهما الوجع وكبر السن، وآخر دنيويّ تتوقف فيه أصابعها التي تحتضن التسبيح لثوانٍ معدودات لتعتدل في جلستها، وما بين هذا وذاك، يأتي شخصٌ ما ويذكر لها أمرًا عن أبناء عمومتها؛ فتنفلت روحها من هذين العالمين، وتتغير ملامحها كأن قد تلبَّسها جان يسكن في أقصى أركان الصعيد، ليتحول كلامها إلى لوغاريتمات وطلاسم صعيديَّة بالنسبة لي ولأمثالي ممن لا يفقهون إلا اللكنة القاهرية وما شابهها، ولا ينتمون إلى أصلهم الصعيديّ إلا من خلال قصص وحكايا كالروايات.

تتوالى الأيام، ويختار سهم الفرح أن يستقر بسَكَن عائلتنا، فتبدأ الاحتفالات التي يعتادها الناس في تلك اللحظة؛ لكنني أظل منتظرة احتفال جدتي على وجه الخصوص، الذي يشبه مهرجانًا صغيرًا؛ حيث يجتمع الأبناء والأحفاد، ويلتفون حولها وهي ممسكة ب”الطبلة”، لتدق عليها بطريقة غير تقليدية وتتغنّى بأغانٍ لم تعتدها أذني.

تمر السنون، ولا تُمحى هذه الأيام وغيرها الكثير من ذاكرتي، رغم أنها أصبحت ذكرى هي وجدتي أيضًا -رحمها الله-؛ لكنها غيّرت الكثير بداخلي، وولّدت لديّ تساؤلات عن الصعيد- ذلك الركن البعيد من البلاد القريب من القلب، الذي جسّدته مخيلتي كمكان أسطوريّ بتقاليده وأعرافه وأحزانه وأفراحه.

يبدو أن الأمر لن يتوقف هنا؛ بل أصبح أشد وطأة، وأخذت التساؤلات الجمَّة تتزاحم في رأسي أكثر وأكثر، ما هذه الذكريات العجيبة التي غزت عقلي بهذا الشكل؟! وكيف لمخيلتي أن تظل تذكر هذه التفاصيل البعيدة حتى وقتنا هذا؟! ومن أين أتت فجأة هكذا؟! ويا ترى يا عقلي، إلى أيّ طريقٍ تريد أن توجّه أفكاري؟!..

ثم يأتي من بعيد شاب، فارع الطول كالنخلة الباسقة التي تضحك أوراقها، أسمر كأن الشمس جمّلته بأشعتها، بارز الملامح كأن النيل رسَّام نحته بطميه، خطواته متسعة كأن قدم له في مشرق الأرض والأخرى في مغربها، قدِم هذا الشاب ليجيبني بنفسه ويريني هذا العالم الذي لطالما وددت أن أكون جزءًا أصيلًا منه، وكانت أولى كلماته معي أن جدتي تشبه جدته «ست أبوها»، وقد يكون بينهما خيط قرابة لم يكتشفاه!

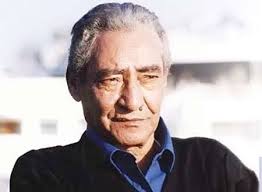

نظرت إلى الأعلى حيث يقيم رأسه، ودقَّقت نظري لأرى تفاصيل وجهه علَّي أعرفه، لأجده هو، العنيد.. الذي لا يهدأ أبدًا.. الحاد.. الطيب.. الحكيم.. المُغامر.. المُتمرد… إنه الخال كما يحب أن يطلق عليه، إنه «عبد الرحمن الأبنودي».

فرحتي أصابتني بالذهول، ولم استطع النطق، فهو أبدًا ما كان مجرد شخص بالنسبة لي ألهمه الله فيض من الكلام الذي “يكسر صندوق القلب”؛ بل هو من أحببت الكتابة بسببه لأخط جملةً عنه بيدي في يوم ما، وهو حارس عالمي الذي أتوق للانضمام إليه، وهو تجسيد لصورة حياتي مع أمي التي تحمل على كتفيها إرث الصعيد الذي لم تزره قط، وفجأة رأيته يمسك يدي مصطحبًا إياي في جولة شعرية، وجولة في حياته، ووعدني بأن يلقي عليّ بعضًا من أشعاره التي تحوّلت منها إلى أغانٍ والتي ظلت منها بكرًا، ويا لها من رحلة بصوت هذا ال “عبد الرحمن”، لم تخل من بعض المفاجآت.

ومديت إيديّا أجيب اللي ما حد جابه

أجيب للسؤال الصغيَّر.. جوابه

أجيب للسان اللي مسلول عليّا.. جرابه

وأجيب للميعاد الكبير.. اقترابه

أجيبهم وأنا هدومي متقطعين

وفي ضلوعي عتَّه.. وطين

من قصيدة “الربابة الحزينة”(1)

أنا أعلم أنكِ ترغبين في معرفة بداية البدايات؛ ولكن الجميع يعرفها ويحفظها جيدًا؛ لكن دعينا نتذكر الأبرز منها. اسمي الرسمي: عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب؛ لذلك فالبيت اسمه بيت عبد الوهاب، أما القبيلة نفسها فاسمها «التروسة»، هذه قبيلة عربية مهاجرة من الجزيرة العربية، الأب عربي والأم مصرية صميمة.(2)

مجيئي إلى الدنيا كان غريبًا إلى حد ما، لأول مرة في ولاداتها العديدة تخطئ «فاطنة قنديل» في حساب مدة الحمل. ربما لأنها كانت بعيدة عن أمها الحصيفة الخبيرة ست أبوها، لذلك فقد فاجأتهما برغبتي المُلحَّة في الخروج إلى الضوء ووضعتهما في مأزق من الصعب تفسير حرجه أو شرح ملامح قسوته على رجل الدين المُعلِّم، والمرأة القروية الخجولة في بلدٍ غريب لن تكشف عن جسدها أمام عيون نسائه الغريبات حتى لو ماتت في المخاض. (2)

ارتبك الرجل الشيخ، وراحت شفاهه ترتعش محوقلة مبسْملة وهو يكتب عذر الإجازة لمدرسته ويلملم أحواله في البيت المؤجر وهو يتهيأ معها للرحيل العاجل من «نقادة» إلى «أبنود»، إذ لابد أن أُولد في نفس المكان الذي وُلد فيه جميع إخوتي، في بيت قنديل وست أبوها في قلب أبنود، كان يٌعتقد أنه من العار أن تلدني أمي في بلدة بعيدة غريبة. (2)

وتبدأ رحلة أهوال لأمي وأبي الشيخ من نقادة الواقعة غرب مدينة قوص حتى أبنود، كانت ثوانيها تمر كالدهر عليهما، فقد تحول ركوب الرفّاص والقطار كمصارعة الديناصورات من أجل العبور إلى مدينة الأحلام، أو من الممكن أن نطلق عليها مغامرة كونيَّة.

وما إن خطّت فاطمة قنديل لتعبر عتبة البيت حتى انزلقْت منها وهي قدم خارج البيت وقدم داخله، فزغردت النسوة وهلّل الرجال وانصرفوا متعجبين، هكذا جئت إلى الدنيا قدم داخل الدار مستعدة للعيش مائة عامٍ، وقدم أخرى على الطريق مستعدة للفرار من هذه الحياة قبل أن ينتبه إلى ذلك أحد. (2)

أسمر وكإن أبوه النيل..

والشمس أمه

النسمة إن جات قبل ما تلمحنا حتْضمه

من قصيدة “عم جمعة”(1)

غاص عبد الرحمن في خيالاته قليلًا ثم ابتسم وأكمل الحديث:

لو لم يقتحمني الشعر ويتلبسني ويأخذني من كل هواية أو متعة أخرى لصرت لصًا حاذقًا خفيف اليد، وهكذا يمكن أن نقول أن الشعر أنقذني من السجن المدني؛ لكنه قبض الثمن حين زج بي إلى زنازين السجن السياسي. (2)

كثيرٌ من أهل قريتي ينادونني “رمَّان” بدلًا من عبد الرحمن، فاطمة قنديل أمي هي من أطلقت هذا الاسم، وبالطبع كان للاسم قصة. كان في ظهر بيتنا جنينة واسعة إسمها جنينة «علي غزالي»، كانت حديقة بالغة الاتساع مزروعة فقط بالرمان، وكانت حبات الرمان قد طابت لدرجة أنها بدأت تتفجّر لتكشف عن عقيقها الدمويّ المرصوص بعناية، وكنت أرقب أسنانها المرجانيَّة وأنا أتقلّى. (2)

انتهزت فرصة القيلولة حيث يجبر هجير الصعيد البشر والطيور والكلاب على البحث عن مرقد طينيّ، وبدأت أمد يدي داخل الفروع الشوكيّة وأنتزع الرمانة لأكتشف أنها لا تُنتزع، فبدأت أديرها وألفّها كأنك تفتح حنفيّة، إلى أن يرق العود الرفيع القوي الذي يمسك بالرمانة من كثرة لف الرمانة فتنقطع. ووجدتني في النهاية وقد كوّمت كومة كبيرة. (2)

فجأة وجدت على رأسي «منسي» -رحمه الله- وهو ابن علي غزالي صاحب الجنينة، جريت لأهرب فامسكني منسي، فصرخت فهرعت أمي إليّ، لتفهم الموضوع وأفرغ عب جلبابي من الرمان وأعود أدراجي إلى المنزل في خجل، ثم يأتي علي غزالي إلى منزلنا بعدها ومعه الرمان، وقبل انصرافه سأل جدتي عن اسمي، فأجابت أمي: رمان، وضحك الأبنودي وصمت.

حكايات الخال في أبنود لا تنتهي، وأشهرها المتعلقة بفترة طفولته وعشقه لقريته

لم أكن مرفَّهًا في صغري، مثلي في ذلك مثل أبناء قريتي، فالفقر المُدقع الذي كنَّا نعيشه أكسب الطفل منّا صفاتٍ عديدة؛ فلعب الأطفال القاسي كان يخرج الطفل منه رجلًا بعد سويعات، وإلى جانب ذلك كنت أعمل في رعي الأغنام والماعز لأهالي قريتي، وبالطبع أثّرت في شخصيتي هي الأخرى، ولا عجب في ذلك فهي مهنة الأنبياء.

أنا أعشق أبنود، بيوت تلك القرية بلا أبواب، نعني بذلك أنها لا تغلق أبوابها على أسرار، ليس لأبوابها أقفال، وإنما –فقط- تزيح الباب وتدخل، كل من فيها عالم بأسرار كل من فيها، هكذا كانت دائمًا، لا يموت فيها أحد من الجوع وإنما لأسبابٍ أخرى وهي أسباب لا تحصى، إن الجميع يعرف ما في بيوت الجميع، من لم يطبخ يأتيه صحنه من الدور الأخرى لينام شبعانًا دون منَّة أو إحساسٍ بإحسان أو فضل من أحد، دون شبهة تسوُّل. (2)

الطموح الشديد يجعل الإنسان أحيانًا ينفصل عن ما حوله، وهو ما حدث لأبي الشيخ الأبنودي الذي اضطرّه حماسه الشديد للانفصال عن أمي، فعاشت أمي مع جدتي ست أبوها وأنا معها، وأنا أعتبر هذا من أفضل ما فعله أبي؛ لأن هذا لم يجعلني شخصًا يقيم في المدينة وينظر إلى القرية من بعيد؛ بل يعيش كل تفاصيلها وحياتها وغنائها.(3)

عندما وصلت إلى المرحلة الثانوية، التحقت بمدرسة بمدينة «قنا»، وكانت من أحلى أيام حياتي، كانت مدرستي ذات مبنى روماني، وهي الآن جزء من مباني جامعة جنوب الوادي(4)…

توقف الخال فجأة، ودخل في نوبة ضحك ليهدأ قليلًا ويكمل:

شكّلت في هذه المدرسة عصابة وكنت زعيمها رغم نحولتي وضعفي، وذات مرة قررت أن أشارك في احتفالية عيد الأم التي يلقي فيها الطلاب شعرًا بعد أن يُعرض على مدرس اللغة العربية للموافقة عليه؛ ولكنني لم أعرضه على أحد وقمت بإلقائه ليدخل الحاضرون في دوّامة من الضحك المتواصل بسبب الكلام الهزيل الذي كنت أقصده.(4)

بعدما انتهيت، جاءني «توفيق حنّا»، وقال لي إنني أملك موهبة الشعر ولا ينبغي أن استهين بها، واصطحبني في جولة في قنا، لأرى مشاهد للعمال، وسألني إذا كنت لن تكتب عن هؤلاء فمن الذي سيكتب عنهم، في هذه اللحظة تنبّهت وأدركت موهبتي، وقيمة الأغاني التي حفظتها في قريتي، ولهذا فضل هذا الرجل عليّ عظيمًا.(4)

وأنا في المدينة وقعت أذني على صدى «سيرة بني هلال» أو كما يطلق عليها البعض السيرة الهلالية، هذه السيرة أخذت بلُبي ومجامع عقلي، وجعلتني في أيامٍ لاحقة أمد جسرًا بين تونس ومصر؛ حيث أسافر إلى الأولى أجمع ما أمكنني من تاريخ هذه السيرة، وأعود إلى الأخرى لأبحر في قراها ونجوعها لأجنيها من على ألسنة المغنين وأوتار الربابة.

فقد اقتطعت فصلًا طويلًا من حياتي امتد بين اثنى عشر إلى أربعة عشر عامًا، لأسجل قرابة ستمئة وخمسين ساعةّ قمت بتفريغها وأرشفتها وشرحها حتى لا تضيع على أجيال كثيرة قادمة، وكان الغرض من كل هذا هو البحث عن الأغنية الشعبيَّة الحقيقيَّة، والتي بدورها ستؤثر على كل أنواع الفنون الأخرى.(5)

بالتأكيد كانت رحلة الخال إلى القاهرة مثيرة، فدائمًا ما كان يردد أن حياة الصعيد في زمنه كانت قاسية، وأراد الكثيرون أن يفلتوا منها، وها قد جاء دوره؛ ولكنه حين فعلها، كان قد فلت بها!

قررت مع ابن محافظتي الشاعر «أمل دنقل» أن نغزوا القاهرة بأفكارنا وأشعارنا، لعلّنا أن نكسب جزءًا من محبة الناس، كان قرارًا صعبًا بالطبع؛ لكن الأحلام لا تنفذ بعقل متكاسل وأقدام ثقيلة…

قطع حديثنا شاب قدم على مرمى نظرنا، ووقف بوجهتنا وألقى السلام، واستأذن في كلمة مع الخال على انفراد، وأخذت أنظر إليهما وإلى حركات أيديهما وأعينهما كي استوعب ما يجري، فللحق لقد استرعى هذا الشاب انتباهي، لقد أحسسته على بساطته إنسان غير عاديّ، فرغم شبابه، يجلس في إحدى عينيه كهل يمسك بعكّازٍ وينظر من نافذة الحياة بعين خبير فهم الدنيا، وفي العين الأخرى شوارع وبيوت يجلس فيها نساء ورجال وأطفال يلوّحون بأيديهم تحيةً لأحد، وله ضحكة “طارحة في عينه ألف جنينة عُمر”.

أحمد سماعين فلاح مصري أبًّا عن جد

بسيط.. وأمير

غني.. وفقير

قلبه في لحظة حجر..

وفي نفس اللحظة.. حرير

من قصيدة “أحمد سماعين”(6)

وأنا منتظرة، وقف أمامي شاب أسمر نحيف، يودّع عُمره الثلاثينات، وسألني عن الخال، فأخبرته أنه يتحدث هناك، فجلس ينتظره، ورغم خجله المطبوع في جبينه، بدأ يتحدث ويعرّفني بنفسه:

أنا أمل دنقل صديق الأبنودي..

انبهرت وصُدمت وصمت ولم أقدر أن ارد على حديثه إلا بابتسامة خفيفة، وأكمل هو:

كلانا من محافظة قنا؛ لكن هو من قرية أبنود وأنا من قفط وهما قريبان؛ فالمسافة بينهما خمسة كيلومترات تقريبًا، جمعت الصداقة بيننا منذ الصبا؛ فلقد كان أبوانا صديقين أيضًا يجمع بينهما الوظيفة فالاتنان رجلا دين، والشعر أيضًا، فكلاهما يكتبان الشعر العمودي.(5)

أتى الخال بعد أن أنهى حديثه مع الشاب ورحل، ليجد دنقل ويتحدثا على عجلٍ مع اتفاقٍ على موعد قريب، وعاد الخال إلى حديثه معي، وفطن مباشرةً إلى السؤال الذي يقف على أجفاني، وقال بأن من كان يقف معه هو “زينة شباب أبنود”، هو “أحمد سماعين” الذي ترك قريته وناسه؛ كي يبحث عن بابٍ آخر للحياة غير الموجود في أبنود ليستوعبها؛ ولأنه “أصيل وراجل” رحل بجسده وترك قلبه هناك، وبين الحين القريب والآخر يأتيني ليعرف أحوال عم رحاب ونفيسة ونوّارة وأصحابه الذين ودّعهم.

وأحمد لمّا يغني..

روحه ترهف..

ترهف..

وعينيه تبكي

وتحس كإنه غريب بعصاية وخُرج ومنديل

وإذا قال يا ليل..

في الليل..

الليل يتهز طرب وشقى ومواويل

من قصيدة “أحمد سماعين”(6)

وعاد الخال ليكمل قصته…

الغربة مرار..

وأمر من الغربة..

الغربة

من قصيدة “أحمد سماعين”(6)

ذهبت إلى القاهرة، وصارعت الحياة وصارعتني، واقتنصت منها النجاحات غير مبالٍ بنظراتها الباردة القاسية، ويبدو لأنها كانت تحمل في صدرها شيء مني، فجلعتني أسلك دروبًا كانت نهايتها السجن، كان السجن تجربة مؤلمة ولكنه وضع سوط كرباجه على شِعري كي يصبغه بصبغة جديدة.

قبل أن ندخل إلى سماء القاهرة، رغبت في أن أسأله عن رد فعل والده الشيخ عندما علم بموهبة ابنه، وبالطبع لم يبخل بالكلمات وأجاب:

رفض أبي تلك الموهبة ومزّق أول ديوان كتبته(7) -خاصة مع استخدامي للغة العاميّة حيث كنت أرى أن لهجتنا هي الفصحى الحيَّة- فهو له ديوانا شعر أحدهما على نهج ألفيّة ابن مالك، والآخر على شاكلة نهج البردة، وفي الحقيقة إن بدايتي مع الشعر كانت باللغة الفصحى، لكنني وجدتها تضعني في غربة بالنسبة لنفسي لأن البسطاء الذين أحب العيش معهم لا يفهمونها، فهربت من القدر الذي كان والدي ينوي أن يضعني به، وثورت عليه لأكون ما أحب.(5)

الليل بينعس على البيوت وعلى الغيطان

والبدر يهمس للسنابل والعيدان

من أغنية “تحت الشجر يا وهيبة”

وفي وسط استراحة الخال من الكلام، مرَّ مزارع يحمل فأسه على كتفيه كما يحمل الجندي السلاح، وألقى السلام من بعيد ثم اختفى، فابتسم الخال وفرح كما يفرح الإنسان بتذكُّر الأيام الخوالي، وأخذ يتمتم كأنه يجلس وحيدًا:

يمر طيفك بجواري يا عم “إبراهيم أبو العيون” مثل الخيال، ويجعلني استعيد أحلى أيامي على شط القنال بمدينة السويس الحبيبة.

رفع الخال رأسه وتذكر أنني بانتظار أن يكمل لي القصة، فاعتدل في جلسته واستأنف:

بعد خروجي من السجن، اتجهت إلى المدينة التي عشقتها وعشقت روحها وتغزّلت بشجرها العالي، مدينة السويس، وظللت بها فترة، لأجد شِعري مرةً أخرى لا يكف عن السكوت في عقلي، وترد المدينة الباسلة على حبي بحبٍ أكبر اتضح في سيل من الأشعار التي تحولت كالبساتين في مخيلتي، أنتقي منها ما أشاء من زهور ورياحين.

قرر الخال أن يأخذني إلى أرض حكاياته، فبدأنا نسير ونسير، لأرى قدمى قد تسَّمرَت وأنا أنظر أمامي، إذ بي أمام السد العالي؛ ولكن لم تكن تلك هي المفاجأة الوحيدة التي كانت بانتظاري، فعندما وصلنا وجدنا رجل وبجواره امرأة، يبدو أنها زوجته، وهو يشرح لها تفاصيل هذا السد، وكأنه كان حاضرًا لحظة بنائه، تلفّت الرجل حوله فوجدني أحدق فيه، فابتسم لي ورحل إلى البعيد… يا للمفاجأة حقًا، إنه “حراجي القط وزوجته فاطنة”، ولم يستطع شيء إيفاقي مذهولةً مما رأيت سوى صوت الخال وهو يحدثني:

السد العالي كان نقطةً فارقةً ليس في حياة الوطن كعلامة استقلال وتطور وصمود فحسب؛ بل في حياة المصريين أيضًا، لقد ساهم هذا المشروع في التعرف على جوهر الإنسان المصري، وإمكانياته الكبيرة، لقد كان مشروع بناء الإنسان لا السد العالي.

لذلك، كان من الطبيعي أن أوثّق هذه اللحظات التاريخية من خلال الإنسان المصري؛ ولكن ليس أيّ إنسان، لابد أن يكون معجون بطين هذا البلد، وارتوت عروقه بالنيل، فلم أجد أفضل من شخصيتيّ حراجي القط وفاطنة أحمد عبد الغفار كي يجسدا ببساطتهما هذه الفترة.

من يوم ما عنيكي يا فاطنة.. ما بلّت شباك القطر..

لسوّعتي بدمعِك ضهر يدي

من جوابات “الأسطى حراجي القط”

عبَّر حراجي القط عن بساطة الفلاح، التي مكنته أن يتحوّل في لحظات إلى عامل ذكي، وأن يستبدل فأسه الذي يضرب الأرض فتضحى بساتين، إلى دناميت يضرب الجبل ويشعل ثورة صناعية كبرى.

ورميت نفسي وسط الجدعان.. وبكيت..

وبلدنا اللي كنا بنمشيها في نص نهار

كان القطر في لحضة.. فاتها بمشوار

سامحيني يا فاطنة على التأخير..

ولو الورقة يا بت الخال تكفي

لأعبي لك بحر النيل والله بكفي

من جوابات “الأسطى حراجي القط”

وتقف إلى جانب حراجي، زوجته فاطنة لتعينه بفطرتها النقيّة، وبفطنة زوجة تقوم بواجباتها وواجبات زوجها في غيابه، وبقلب أم ترى في أبنائها مستقبل غدها، وبذكاء معلِّمة تنصح أهالي قريتها التي هي نواة مجتمع أكبر، ففاطنة هي نموذج لكل زوجة مصرية واعيّة حتى وإن كانت غير متعلمة.

وفي الليل يا حراجي تهف عليّا ما عرف كيف..

هففان القهوة.. على صاحب الكيف..

وبامد إيديا في الضلمة ألقاك جنبي..

طب والنبي صُح ومش باكدب يا حراجي

وباحس معاك إن الدنيا لذيذة

من جوابات “الأسطى حراجي القط”

أمكنني كلٌ من حراجي وزوجته من تسطير ملحمة، من خلال جوابات متبادلة بينهما ترصد التغير الذي يمسّهما بعد كل جواب، وهذا بالطبع لا يمنع من إظهار الحب بينهما بين السطور، هذا الحب ليس الموجود في الأفلام والروايات؛ ولكنه الحب الذي تحيك خيوطه المودة، والرحمة في التعامل، والعشرة الطيبة، التي تبقى وتستمر وتُغني عن العشرات من عبارات الحب التي يذيبها ملح الأيام ومرارتها، ولم أتصور أن يظل فحوى صداها موجود حتى يومنا هذا.

آه يا “فطاني” لو شوفتي الرجالة هِنه

قولي ميّات.. ألوفات..

بحر من ولاد الناس..

اللي من “جرجا”.. واللي من “البتانون”

واللي من “أصفون” و”التل”

جدعان.. زي عيدان الزان.. سايبين الأهل

وتطلي في عين الواحد.. يا ولداااه على الغربة..

من جوابات “الأسطى حراجي القط”

يدهشني في الخال، أنه يستطيع أن يلقيك بشعره في أوغار الحياة المصرية الأصيلة؛ حيث الفلاحين والعمال وقصص الكفاح الشعبي التي لا تنتهي، ثم يجعلك بكل بساطة تنظر على الجانب الآخر حيث قضايانا العربية التي هي جزء أصيل من تكويننا، وعلى رأسها فلسطين.

أنا شاعر الشمس.. وأدي الشمس ناكراني

تنساني في فرحها، في الحزن فاكراني

وابني طوبة.. في قلبي تهد مية طوبة

منين تيجي التوبة عن همك يا أوطاني؟!

من قصيدة “الموت على الأسفلت”(8)

كان الخال شديد التأثُر وهو يستدعي إلى عقله القضية الفلسطينية التي داعبت خياله كثيرًا لكتابه الشعر عنها:

حال القضية الفلسطينية كحال المدافع عنها، صوته قوي رغم هزالة جسده، لذا يسعى العديد إلى إسكاته، ولقد ذكرتيني بمن لا يُنسى وهو الصديق «ناجي العلي»، ذلك الرجل الذي أفنى عُمر ريشته في توضيح قضيته، وتجسيد أقرانه من الفلسطينيين اللاجئين المعذبين من لوعة الشوق للوطن، ورسم قضبان المعتقلات والسكوت على ما يحدث لوطنه.

ولم يكتف بذلك؛ بل أنجب “حنظلة”، ليمثل صرخة في وجه العالم، وأخفي عنَّا ملامح وجهه، ورسمه عاقدًا يديه خلف ظهره؛ ليعبر عن عدم رضا هذا الطفل عن سكوتنا وتخاذلنا، ولهذا كان لزامًا أن يُقتل ناجي؛ لأنه كما قلت كانت ريشته “نصلًا” يدمي.

أمَّاية.. وانتي بترحي بالرحى..

على مفارق ضحى..

-وحدِك- وبتعدِّدي

على كل حاجة حلوة مفقودة

ما تنسينيش يا أمَّة في عدُّودة

عدُّودة من أقدم خيوط سودا في توب الحزن

لا تولولي فيها ولا تهلِّلي..

وحطي فيها اسم واحد مات

كان صاحبي يا امَّة..

واسمه

ناجي العلي

من قصيدة “الموت على الأسفلت”(8)

جاء رجلٌ يحمل ورقة بيضاء، وأعطاها للخال، وبلّغه بضرورة الحضور باكر في تمام التاسعة صباحًا؛ لأن السيدة «فاتن حمامة» تريده في أمرٍ هام، وافق الخال وأطبق الورقة ووضعها في جيبه..

دخولي مجال السينما أمر لم أسع له قط، وأبدًا لم اعتبره مكاني، فالشعر هو غايتي وسبيلي؛ ولكن يقدّر للإنسان أحيانًا أن تُفتح أمامه أبواب لم يطرقها وهذا ما حدث معي في حكايتي مع السينما.

بدأت الحكاية بفيلم «البوسطجي» عن رواية الرائع «يحيى حقي»، وطلب مني وقتها المخرج «حسين كمال» أن أحضر إلى الاستديو على عجل، وعندما ذهبت طلب مني أن اقرأ بلهجتي الصعيدية إحدى الجوابات في المشهد الذي يقوم به الفنان «شكري سرحان» بفتح رسائل أهل القرية التي يعمل بها لكشف أسرارهم عن طريق وضعها فوق برَّاد الشاي، فقمت بقراءة إحدى جوابات الأسطى حراجي القط التي كانت تذاع وقته عبر أثير الإذاعة، ولأنه كان من غير المنطقي قراءة كل الرسائل بصوتي، فدرّبت عدد من الأشخاص في الفيلم على قراءة البقية بنفس الأسلوب الصعيدي.

بعدها أسند إليّ المخرج حسين كمال مرة أخرى أن أكتب أغاني فيلم «شيء من الخوف»، وذلك بعد توزيع الأدوار على الممثلين، وعندما اطّلعت على الفيلم، كنت أجد فيه ما ينقصه من تعايش كامل للحوار مع تركيبة الفيلم، فبدون وعي وجدتني أسجّل حوارًا جديدًا للفيلم بصوتي، واستفدت فيه بعمل والدي كمأذون شرعي، ووضعت بعض اللازمات التي تضفي على الحوار حياة مثل “جواز عتريس من فؤادة باطل”، ثم التقيت حسين كمال وأنا متوجس من رد فعله تجاه ما قمت به، فأعجبه لدرجة أنه قام بطبع الحوار الجديد الذي نسخته بصوتي، مع موافقته على طلبي بعدم إضافة اسمي إلا في كتابة أغاني الفيلم التي جعلت منها ألحان المبدع «بليغ حمدي» ملحمة غنائية.

كبر وشبّ الولد

وما عادش يغوى السواقي

وأشبهك يا بلد..

بغريب بينْده ما لاقي

من رباعيّات فيلم “شيء من الخوف”

نال ما سبق إعجاب الفنانة فاتن حمامة التي انجذبت لفكرة الأفلام التليفزيونية التي كانت منتشرة في ذلك الوقت، فانتقت مسرحية للكاتب «توفيق الحكيم» وهي مسرحية «أغنية الموت» وتحويلها إلى فيلم تليفزيوني قصير، وأوكلت لي هذه المهمة من حيث إعداد الحوار باللهجة الصعيدية ووضع الأغنية، ورغم قيمة هذا العمل؛ لم يُعرض بالشكل الذي يناسبه، وظل مُأرشفًا في مكتبات التليفزيون ولا يخرج إلا نادرًا.

إلى جانب ذلك كله، شاركت «خيري بشارة» في كتابة حوار فيلم «الطوق والأسورة» عن قصة صديقي الكاتب «يحيى الطاهر عبد الله»، بالإضافة إلى مشاركتي التي لطالما أسعدتني مع المخرج «عاطف الطيب» في فيلم «البريء» الذي لحّن وغنّى فيه كلماتي الملحن «عمّار الشريعي»، وهي تجربة جاء وحي كلماتها من وراء القضبان الذي ذقت طعمها المُر في فترة من حياتي، كما غنى ولحن المطرب «مروان خوري» كلمات أغنيتي «دواير» التي كتبتها لفيلم «أوقات فراغ».

استأذنني الخال في استراحة قصيرة من الحديث، فلبّيت طلبه، ولأنه الخال، فلن تكون استراحته عاديّة، وجدت مشهد جلستنا يتغيّر وأصبحنا في ساحة كبيرة ويضمنا مجموعة من حاملي الربابة، وبدأوا في تعذيبها بشجن شديد، لنسمع مجموعة من المواويل الصعيديّة يشدو بها «الريّس متقال»، وتزيد الحماسة ويقوم رجلان ليبارزا بعضهما في لعبة “العصا”، ليُخيل لي جدي بجلبابه الصعيديّ وعمامته واحد منهما، فلطالما تباهت أمي بقدرته الهائلة على ضرب العصا الذي لا يضاهيه فيه أحد، والخال يصفق بحرارة، لأحيا لدقائق نشوةً عارمة من جراء هذه الجمال.

ما حدث كان فرصة مناسبةً لحديث الخال عن الأغاني التي ألّفها:

حديثنا عن السينما وخاصة عندما تكلمنا عن فيلم شيء من الخوف جعلني أرغب في الحديث عن الأغاني، التي هي ضمير الوطن والإنسان عندما تنتمي إلى فنٍ حقيقيّ وليس مجرد أي كلام نضعه على أي لحن، ليغنيه أي عابر سبيل، فلابد أن تخاطب الأغاني أحاسيس وانفعالات وكذلك عقول البشر؛ لكي تعيش حتى بعد أن يموت أصحابها.

أنا بدوري ألّفت العديد من الأغاني لكثير من المطربين على امتداد مراحل زمنية متنوعة، فقد غنى لي «عبد الحليم حافظ» – الذي يعد أكثر من كتبت له- على سبيل المثال: «عدّى النهار، والمسيح، وابنك يقولك يا بطل، وصباح الخير يا سينا، وأحضان الحبايب، وأنا كل ما أقول التوبة» وغيرها الكثير.

يا هل ترى الليل الحزين

أبو النجوم الدبلانين

أبو الغناوي المجروحين

يقدر ينسّيها الصباح..

من أغنية “عدّى النهار”

كما استعنت بصوت «محمد رشدي» في الأغاني التي يشعر المستمع أن أي إنسان بسيط بإمكانه أن يغنيها مثل: «عرباوي، وعدويّة، وتحت الشجر يا وهيبة» وغيرها، كما تعاونت مع السيدة «نجاة الصغيرة»: في «عيون القلب» وغيرها، وكتبت للسيدة «صباح»: «ساعات ساعات»، وللسيدة «شادية»: «آه يا اسمراني اللون، قاللي الوداع، إلى جانب أغاني فيلم شيء من الخوف»، وللسيدة «فايزة أحمد»: «مال علي مال» وغيرها، وللسيدة «وردة»: «طبعًا أحباب، وقبل النهاردة»، ول«محمد قنديل»: «شباكين على النيل عنيكي».

ثم جاءت أجيال أخرى، فتعاونت مع السيدة «ماجدة الرومي» وكتبت لها: «بهواكي يا مصر، وجاي من بيروت»، وكان ل«محمد منير» صدى كبير عند ظهوره لغنائه بطريقة مختلفة فقدمت له من تأليفي: «برَّه الشبابيك، ويونس، وقلبي ما يشبهنيش، ويا حمام، وشوكولاتة، ويا رمان» وغيرها.

وفي خضم كل ما ذكره، لم استطع أن امنع نفسي من اردف بأن لا ينسى بالطبع أغنية «بالسلامة يا حبيبي يا بالسلامة» للسيدة «نجاح سلام»، والتي تعوّدنا على الاستماع لها في وقت استعدادنا للنزول إلى المدرسة، فهزّ رأسه شاكرًا لي تذكيره وابتسم وصمت.

أصرّ أن أشاركه تناول كوب من الشاي “الصعيدي”، فوافقت رغم أن هذا النوع من الشاي هو الشيء الوحيد الذي لا أستسيغه في تلك الثقافة الصعيدية برمتها؛ لكن من يرفض طلبًا للخال!

بدأنا نرتشف من الشاي، وقبل أن يستأنف الحديث، قاطعنا رنين التليفون، وإذا به «أسامة أنور عكاشة» يهاتفه لمعرفة إلى أين وصل في كتابة أغاني مسلسل «رحلة أبو العلا البشري»؛ ليجيبه الخال بأنه قد أتمّ عمله، وهو الآن بين يديّ عمّار الشريعي لوضع موسيقاه، وبالطبع لم استغرب كثيرًا، فالمعروف عن عكاشة أنه يهتم بكل دقيقة من دقائق العمل الذي يحمل اسمه، وبعد انتهاء المكالمة عاد الخال بفيضٍ من الكلمات عن عمله في المسلسلات.

لا الشمس رجعت مرة في كلامها

ولا في يوم هربت من أيامها

من تتر البداية لمسلسل “شيخ العرب همّام”

كان اشتياقي للحديث مع الخال عن عمله في المسلسلات يلمع في عيني، فبشكلٍ علميّ، أحدث عبد الرحمن الأبنودي مع مجموعة من رفاق مرحلته من أمثال: «الشريعي وجمال سلامة وسيد حجاب»، ثورة كبيرة في أغاني المسلسلات جعلت الموسيقى التصويرية بألحانها وكلماتها في مكان آخر من أرجاء الفن الموسيقي، وقد كان للأبنودي وقع خاص في هذا الصدد، لتفرُّد كلماته ولهجته الصعيدية التي توّجته ملكًا على المسلسلات الصعيدية، إلى جانب المسلسلات الأخرى، فكلاهما كانت أغاني مقدمتهم ونهايتهم بالإضافة إلى الرباعيّات الداخلية، عبارة عن سيمفونيات تبهر المستمع كلما ازداد فيها؛ حيث تتنافس الكلمات والألحان مع بعضها البعض، لتخرج أفضل مزيج موسيقي.

بدوّر عليكي في كل الوشوش

يا وش الملايكة يا قلب الوحوش

آهين على اللي فات الديّار

وخلّف لي في القلب عار

من رباعيّات مسلسل “ذئاب الجبل”

قدمتُ عدد من تترات وأغاني المسلسلات مثل: «الجزء الأول من رحلة أبو العلا البشري، والنديم، وجمهورية زفتي، ومسألة مبدأ، وعلي الزيبق، والإمام محمد عبده» وغيرها، أما بالنسبة للمسلسلات الصعيدية فهناك على سبيل المثال مسلسلات: «ذئاب الجبل الذي أديت فيه أغنية بصوتي أغنية “هيلا هيلا”، والرحايا، وشيخ العرب همام، ومملكة الجبل» وغيرها، وبالطبع كان المطرب «علي الحجار» أكثر من غنّى كلماتي، وأبدع فيها، فهو يخلع نفسه من شخصيته ويلبس شخصية المسلسل الذي يغني له.

أردت أن اختلس منه ابتسامة خجل صعيدية، فقلت له أنه حتى بعد رحيله، يستعين الكتّاب ببعض كلماته في مسلسلاتهم، وهو ما حدث في مسلسل «بت القبايل»، الذي تعود كلمات تتراته إلى الأبنودي، فكان لي ما تمنيت.

عندما قامت ثورة يوليو عام 1952م، باركها الخال وقدم العديد من الكلمات عُقدًا على جيدها، ومرت أعوامٌ كثيرة لنصل إلى ثورة جديدة؛ ولكن هذه المرة قام بها الشباب وليس الجيش، وأخذنا نبحث عن الأبنودي الذي لم يفقد الأمل أبدًا في بلده، وعن كلماته التي يمكن أن يحيي بها راقدًا في التراب..

يادي الميدان اللي حضن الذكري وسهرها

يادي الميدان اللي فتن الخلق وسحرها

يادي الميدان اللي غاب اسمه كتير عنه وصبرهامن قصيدة “الميدان”

عندما قامت ثورة يناير، فرحت أشد الفرح، كل جزء من جسدي انتشى، حتى عقلى ومخيلتي، لدرجة أنها ظلت تنساب منها الكلمات سيلًا جارفًا لا استطيع إيقافه، ولم أوقفه؟! فالشعب كان نهرًا يجري في كل شوارع مصر ولم يستطع أحدًا إيقافه، فمن أين لي أنا القدرة على كلمات رأسي مُحاولًا أن أضع لها حدًا!

محروسة بلد العجب والوهم والتخاريف

بلد الرضا.. والتململ.. والسكوت.. والآه

لا تعرف البلطجي فيها من اللي شريف

وكل من عنده عاهة مننا.. سايعاه!!

من “مربعات الأبنودي”(9)

لم ينته شعري عندما انتهت الثورة؛ ولكنني ظللت متابعًا لكل الأحداث التي تلت تلك اللحظة، القاسية منها والجيدة، واستمريت اكتب واكتب؛ حتى ذات يومً دق بابي ضيفٌ، فطلبت منه الجلوس والراحة، فأخبرني أنه جاء ليأخذني، فلم أفكر لحظة، أو أنظر وراءي، فقط بدأ يتردد في أذني ما قالته لي عمتي «يامنة»، فوافقته على الفور وخرجت وأغلقت بابي خلفي وسرت معه، وهكذا، بكل بساطة رحلت.

إذا جاك الموت يا وليدي..

موت على طول..

اللي اتخطفوا فضلوا أحباب..

صاحيين في القلب..

كإن محدش غاب..

من قصيدة “يامنة”

وتقديرًا لكل خطوات هذه الرحلة الطويلة، نال الخال جائزة الدولة التقديريَّة كأول شاعر عامي في عام 2011م، ليحوز بعدها جائزة محمود درويش للإبداع العربي عام 2014م..

أعاد ظهره إلى الوراء وأخذ نفسًا عميقًا، وتوجَّه إلىّ بالكلام:

أتمنى أن أكون قد أرحت نفسك، وأجبتك على أسئلة عقلكِ الذي أثارها داخلكِ، وهدّأت من مخيلتك التي نشرت كل تلك الذكريات حولك، لأعلمِك أن الصعيد ليس أسطورة كما تقولين؛ ولكنه مكان عادي، ناسه بشقائهم وعقولهم وقلوبهم هم من يستحقون أن يكونوا أسطورة بثقافتهم وأعرافهم.

أردت قبل أن تنتهي جولتنا أن أقتنص وعدًا منه بتكرار زيارته لي:

كلما قرّرتِ أن تفعلي ما يظنه ضعفاء العزيمة مستحيلًا، وأن تثوري على قدركِ طامعةً في الأفضل، وأن تكسري قضبان سجنٍ أنتِ صنعتيه بداخلكِ، وأن تحنّي إلى أرض وطنك وأنتِ بداخله، وأن تبكي على أرض فلسطين، وأن تستعيدي ذكريات جدتِك، وأن تزوري السد العالي، وأن تسمعي غنوة من عامل أو مزارع.. فقط اغمضي عينِك وستجدينني أمامكِ.

يا لولا دقة ايديكي ما انطرق بابي

طول عمري عاري البدن وانتي جلبابي

يا اللي سهرتي الليالي يونّسك صوتي

متونسة بحس مين يا مصر فى غيابي

المصادر:

1- عبد الرحمن الأبنودي. (2000). الأرض والعيال. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

2- عبد الرحمن الأبنودي. (2002). أيامي الحلوة. القاهرة: أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي.

3- برنامج “أيامي الحلوة” من تقديم عبد الرحمن الأبنودي ونهال كمال، متاح من خلال: https://www.youtube.com/watch?v=zeK2oL6w_RQ

4- برنامج “أيامي الحلوة” من تقديم عبد الرحمن الأبنودي ونهال كمال، متاح من خلال: https://www.youtube.com/watch?v=8f8zIGJlxvo

5- برنامج “أمسية ثقافية” من تقديم فاروق شوشة، متاح من خلال: https://www.youtube.com/watch?v=A6OcUtjqpok

6- عبد الرحمن الأبنودي. (2004). أحمد سماعين: سيرة إنسان. القاهرة: أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي.

7- برنامج “مفاتيح” من تقديم مفيد فوزي، متاح من خلال: https://www.youtube.com/watch?v=VYZKnKfNfuU

8- عبد الرحمن الأبنودي. (1998). الموت على الأسفلت. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

9- عبد الرحمن الأبنودي. (2014). مربعات الأبنودي. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.