لطالما انشغل الأدباء، والمؤرخين، والشعراء بتيمة الطاعون، والمرض، والجوائح في أعمالهم الأدبية. نلحظ تواتر تلك الأعمال على الساحة الأدبية منذ القرون الوسطى، كما في قصص «ديكاميرون» (١٣٥٢) (The Decameron) لجيوفاني بوكاتشو (Giovanni Boccaccio)، و«يوميات عام الطاعون» (١٧٧٢) (A Journal of the Plague Year) لدانيال ديفو (Daniel Defoe)، وحتى عصرنا الحالي، كما في «العمى» (١٩٩٥) (Blindness) لجوزيه ساراماغو (José Saramago) الحاصل على جائزة نوبل في الأدب.

من أشهر تلك الأعمال رواية «الطاعون» (١٩٤٧) (The Plague) للكاتب الجزائري-الفرنسي ألبير كامو (Albert Camus). تدور أحداث الرواية في مدينة (وهران) الجزائرية، وهي رواية مقتبسة عن وباء الكوليرا الذي تفشى في المدينة عام ١٨٤٩ (لكن اختار كامو أن تكون أحداث الرواية في العصر الحديث). من ناحية أخرى، فسرها الكثيرون على أنها كانت عن مقاومة الاستعمار النازي أثناء الحرب العالمية الثانية.

في العام نفسه، كسرت نازك الملائكة القوالب الشعرية بحديثها عن الكوليرا في (القاهرة)؛ كما قام ابن الوردي من قبلها بألف سنة بتحدي الطاعون في إحدى قصائده قبل أن يلقى حتفه بعدها بيومين من المرض ذاته.

ليست كل الأعمال التي تناولت الأوبئة في المنطقة أعمالاً خيالية، حيث تجاوز بعضها مجرد التصوير الفني، والتعبيري ليشمل الإرشادات الوقائية، وأدب الرحلات، والأحاديث النبوية (أي المقولات، والأفعال، والموافقات الضمنية غير النصية المنسوبة للنبي محمد، ويتم الاقتداء بها في الحياة اليومية).

على سبيل المثال، قدمت أعمال ابن أبي الدنيا، وابن حجر العسقلاني في القرن التاسع إرشادات وقائية – وبذلك قامت تلك الأعمال وقتها بدور مشابه لدور منظمة الصحة العالمية وآراء المختصين في القرن الحادي والعشرين.

١٩٤٧: الكوليرا في مصر

تَصِفُ قصيدة «الكوليرا» للشاعرة العراقية نازك الملائكة (١٩٢٣ – ٢٠٠٧) الموت، والأسى، والألم اللائي نخروا في جسد مصر في الشهور الأخيرة من عام ١٩٤٧.

يعتبر ذلك الوباء الذي فتك بالبلد واحدًا من أشرس موجات الأوبئة التي ضربت بمصر في القرن العشرين، حيث راح ضحيته ١٠.٢٧٦ من أصل ٢٠.٨٠٥ حالة تم رَصدُها. ظلت مصر في عزلة تامة عن باقي العالم في تلك الفترة، مع فرض قيود على حركة السفر والعزل القسري للمرضى، ولجماعات كاملة.

على الرغم من أنه لم يتم التوصل أبدًا لمنبع العدوى، إلا أن الاعتقاد السائد بين الكثير من المصريين كان قدوم المرض مع الجنود البريطانيين العائدين من الهند (حيث ظلت مصر تحت الحماية البريطانية في أواخر الأربعينيات من القرن العشرين بعدما كانت واحدة من المستعمرات البريطانية في بدايات القرن ذاته).

تستحضر الملائكة بوضوح مشاهد عربات نقل الجثث، والصمت الذي أخرس شوارع مصر؛ كما لجأت لاستخدام كلمات عامية مثل «الشوطة» و«الهيضة»، للتعبير عن الموت الخاطف، والسريع.

أشاد النقاد بأسلوبها في تلك الحقبة، حيث كسر شعرها الحر قواعد التقليد الشعري العربي، والذي يرجع إلى أكثر من ١.٥٠٠ عام. بذلك استهلت «الكوليرا» فصلًا جديدًا في الشعر العربي، وألهمت موجة جديدة من الشعراء العرب – الملقبين بـ(جيل الرواد) – لتجريب أشكالٍ شعريةٍ مختلفةٍ. في التسعينيات من القرن العشرين، انتقلت الملائكة إلى القاهرة، حيث أمضت السنوات الأخيرة من حياتها.

طَلَع الفجرُ

أصغِ إلى وَقْع خُطَى الماشينْ

في صمتِ الفجْر، أصِغْ، انظُرْ ركبَ الباكين

عشرةُ أمواتٍ، عشرونا

لا تُحْصِ

. . .

في كلِّ مكانٍ جَسَدٌ يندُبُه محزونْ

لا لحظَةَ إخلادٍ لا صَمْتْ

. . .

تشكو البشريّةُ تشكو ما يرتكبُ الموتْ

. . .

في شخص الكوليرا القاسي ينتقمُ الموتْ

. . .

حتّى حَفّارُ القبر ثَوَى لم يبقَ نَصِيرْ

الجامعُ ماتَ مؤذّنُهُ

الميّتُ من سيؤبّنُهُ

. . .

يا مصرُ شعوري مزَّقَهُ ما فعلَ الموت [1]

١٧٨٤: الطاعون في شمال أفريقيا

ركزت معظم التصورات الأدبية للأوبئة على الجائحات العالمية؛ مثل الموت الأسود – أي مرض الطاعون في العصور الوسطى، وتفشي الإنفلونزا ما بين عامي ١٩١٧ و١٩٢٠ – والتي أطلق عليها بالخطأ مسمى «الإنفلونزا الإسبانية». على الرغم من ذلك، ثمة تصورات أدبية أخرى اختصت بوصف أوبئة محلية ضربت مناطق بعينها.

على سبيل المثال، «عشر أعوام في طرابلس» (Ten Years’ Residence at the Court of Tripoli) هي مجموعة من الرسائل بقلم من أسمت نفسها بالآنسة تالِّي (Miss Tully)، وهي سِلفة ريتشارد تالِّي (Richard Tully)، القنصل البريطاني في (طرابلس) ابتداءً من عام ١٧٨٤.

في عام ١٧٨٥، ضرب الطاعون بمدينة (طرابلس) الساحلية، والتي تقع اليوم في ليبيا. فتروي تالِّي كيف اعتقد الناس أن الأبخرة الناجمة عن حرق القصب في بيوتهم ستحميهم من العدوى، كما لجأوا لما يعرف اليوم بمصطلح «التباعد الاجتماعي»:

لا يمكن إجراء أي معاملة تجارية الآن إلا على لهب قصب متقد يظل مشتعلًا بين الشخص المقبول في المنزل والآخر الذي يتحدث إليه، يتم قبول زيارة الصديق إلى شقة مظلمة فقط، حيث ينسحب إلى النهاية البعيدة من الحجرة يتخذ مكاونه على مقعد قصبي، لا يلمس بعد مغادرته، إلا أن يتم تبخيره [كـ] [2]

كان الوضع على نفس القدر من السوء في مدينة (صفاقس)، والتي تقع اليوم في تونس. في ٢٩ من أبريل عام ١٧٨٥، كتبت (تالِّي):

عبر في الأسابيع القليلة الماضية بعض المراسلين الصحاري الممتدة من تونس إلى هذه المدينة، ناقلين وباء الطاعون في طريقهم، حتى أصبح بالنتيجة . . . كل مكان ملوثًا [3]

وصل الطاعون لمدينة (صفاقس) التونسية عام ١٧٨٤ مما أودى بحياة حوالي ١٥.٠٠٠ إنسان، من أصل ٣٠.٠٠٠ هم تعداد سكان تلك المدينة وقتها. كان هذا ضعف عدد الوفيات في مدينة (طرابلس).

وقد سبق أن ضرب الطاعون مدينة (صفاقس) في عام ١٦٢٢ ومجددًا في عام ١٦٨٨، قبل أن يعاود الوباء نفسه الفتك بالبلاد على نطاق أوسع بعدها بقرن، مما أدى إلى القضاء على معظم الطبقات الحاكمة، من بينهم موظفين حكوميين، وسياسيين، وقضاة، وحتى شعراء.

ظهر الوباء أول ما ظهر في تونس بعدما وصل ملاحين عاملين بالتجارة إليها من الشرق هربًا من الطاعون في (الإسكندرية). وعلى الرغم من صدور قرار بحظر دخولهم (صفاقس)، تمكن بعضهم من خرق هذا الحظر.

أدى تفشي الطاعون إلى نشوب حرب لاحقًا بعدما قامت قوات تابعة لبِيك – أو حاكم – تونس بإضرام النيران في سفينة تجارية قادمة من مدينة (البندقية) وسط مخاوف من أن يكون الطاعون قد طالها. فما كان من الأسطول الحربي التابع لمدينة (البندقية) إلا أن يرد بوابل من القنابل على مدن تونسية عدة من بينها مدينة (صفاقس)، معلنًا بهذا بدء الحرب في خريف عام ١٧٨٤.

١٣٤٩: الوضع الوبائي في سوريا

ولد المورخ السوري ابن الوردي (١٢٩٢ – ١٣٤٩) في مدينة (معرة النعمان). ناقشت أعماله بوضوح (الموت الأسود)، أي الطاعون، الذي تفشى في أرجاء العالم في منتصف القرن الرابع عشر، حيث ظهر في آسيا قبل أن يتفشى في الشرق الأوسط وصولًا بأوروبا.

كان ابن الوردي يعيش في مدينة (حلب) عندما طالها الطاعون في عام ١٣٤٩. ظلت المدينة تعاني تحت وطئة المرض خمس عشرة سنة، وراح ضحيته حوالي ألف إنسان يوميًا. من مؤلفاته رسالة «النبا عن الوبا»، وفيها رَصْد لما نجم عن تفشي المرض في بلاد الشام:

ابتدأ خبره من الظلمات . . . ما صين عنه الصين ولا منع منه حصن حصين سل هنديًا في الهند واشتد على السند وقبض بكفيه وشبط على بلاد أزبك وكم قصم من ظهر فيما وراء النهر، ثم ارتفع ونجم وهجم على العجم وأوسع الخطا إلى أرض الخطا وقرم القرم ورمى الروم بجمر مضطرم وجر الجرائر إلى قبرص والجزائر ثم قهر خلقًا بالقاهرة وتنبهت عينه لمصر فأذاهم بالساهرة وأسكن حركة الإسكندرية . . . ثم تيمم الصعيد الطيب وأبرق على برقة منه صيب، ثم غزى غزة وهز عسقلان هزة، وعط إلى عكا، واستشهد بالقدس، وزكى فلحق من الهاربين الأقصى بقلب كالصخرة، ولولا فتح باب الرحمة لقامت القيامة في مرة، ثم طوى المراحل ونوى أن يحلق الساحل، فصاد صيدا، وبغت بيروت كيدًا، ثم سدد الرشق إلى جهة دمشق، فتربع ثم وتميد وفتك كل يوم بألف وأزيد فأقل الكثرة وقتل خلقًا ببثرة . . . . الله لي عدة من كل شدة، حسبي الله وحده . . . . أعوذ بالله ربي من شر طاعون النسب باروده المستعلي قد طار في الأقطار. [4]

كما هجا الوردي الطاعون في شعره قائلًا:

ولستُ أخافُ طاعوناً كغيري * * * فما هوَ غيرُ إحدى الحسنيينِ

فإنْ متُّ استرحتُ من الأعادي * * * وإنْ عشتُ اشتفتْ أذني وعيني [5]

لقى ابن الوردي مصرعه بعدما قال هذان البيتان الشعريان بيومين، بعدما غلبه الطاعون الذي يتسبب في التهاب غدد في الرقبة، والإبطين، والعانة.

القرن العاشر: الحمى في مصر

كتب الشاعر العراقي-السوري المتنبي (٩١٥ – ٩٦٥) عن الحمى في قصيدة «زائرة الليل»، وتعد واحدة من أروع ما كتب في الشعر العربي الكلاسيكي.

ولد أحمد بن الحسين الكندي في مدينة (الكوفة) بالعراق. ولقب بالمتنبي، أي «من سيكون نبيًا». كان شغوفًا بالشعر واعتمد على الأحاسيس والتجارب الشخصية بدلًا من التفكر فيما هو مجرد كمصدر للإلهام.

يصف المتنبي في «زائرة الليل» الحمى كعاشقة خجولة، تنتظر قدوم الليل حتى تتسلل إلى سرير المتنبي في الظلام. من ثم يتكشف للقارىء أن تلك العاشقة ما هي إلا ضيف ثقيل غير مرغوب فيه، حيث تحيك السطور الشعرية التالية حالة الهذيان، والوهن، والتصبب عرقًا التي يعاني منها ضحية الحمى.

أبدع المتنبي في تطويع اللغة واستعاراتها، خاصة في وصفه للحمى بزائرة في الليل، في وقت لم يكن قد توصل فيه الطب بعد لماهية هذا المرض.

كتب المتنبي هذه القصيدة في مصر تحت ضغط نفسي شديد؛ فلم يكن قد فات زمن طويل على اختصامه مع أعز أصدقائه سيف الدولة، حاكم (حلب)، بعد مناوشة فكرية في البلاط الملكي، قبل أن يقتله قطاع طرق عام ٩٦٥ بينما هو على سفر من مدينة (الأحواز) – والتي تقع اليوم في إيران. كان سيف الدولة ذائع السيط والنفوذ بحيث كان لخبر موته وقع الصاعقة على الدولة الإسلامية بأكملها.

وزائِرَتي كأنَّ بِها حَياءٌ * * * فَليسَ تَزورُ إلاّ في الظَلامِ

بَذلتُ لها المَطارِفَ والحشايا * * * فعافَتها وباتَت في عِظامي

يَضيقُ الجلدُ عن نفسي وعنها * * * فتوسِعُهُ بأنواعِ السقامِ

كأنَّ الصُبحَ يَطرُدُها فَتجري * * * مَدامِعُها بأَربعةٍ سِجامِ

أراقبُ وقتَها مِن غَيرِ شَوقٍ * * * مُراقَبَةَ المَشوقِ المُهامِ [6]

القرن التاسع: الإرشادات الوقائية في العراق

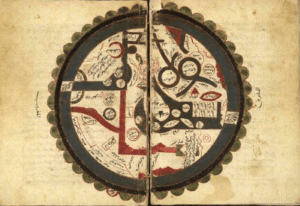

كان العالم العراقي ابن أبي الدنيا (٨٢٣ – ٨٩٤) من أوائل من كتب عن الموت الأسود أو الطاعون. ذاع سيطه كمعلم، وتولى مهمة تدريس الخلفاء العباسيين، الذين ضمت دولتهم في أقصى اتساع لها شمال أفريقيا، وشبه الجزيرة العربية، وبلاد الشام، وما يعرف اليوم بإيران وأفغانستان.

لم يكتب إلا القليل عن الأوبئة في القرون الأولى من عهد الإسلام: فحتى مطلع القرن التاسع، لم يكن قد خصص بعد أي من العلماء كتابًا كاملًا لتناول هذا الموضوع أو أي إرشادات للوقاية من العدوى.

كان ابن أبي الدنيا أول من كتب في الموضوع: وكانت لكلمته ثقل بفضل علاقاته مع أكثر الحكام نفوذًا في ذلك الوقت (فكان لكلمة ابن أبي الدنيا في (بغداد) نفس تأثير منظمة الصحة العالمية في يومنا هذا).

وقد أورد ابن أبي الدنيا في «كتاب المرض والكفارات» نص حديث نبوي عن الحمى:

حدثنا خالد بن مرداس، حدثنا عبدالله بن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن فاطمة الخزاعية قالت: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار فقال: «كيف تجدينك؟» قالت: بخير يا رسول الله! قد برحت بي أم ملدم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«اصبري، فإنها تذهب من خبث الإنسان كما يذهب الكير خبث الحديد.» [7]

كذلك يقدم الكتاب أمثلة لأناس تعافوا بعد مرض في عصر فجر الإسلام، من بينهم النبي محمد نفسه.

كان ابن حجر العسقلاني (١٣٧٢ – ١٤٤٩) ممن استشهدوا بأعمال ابن أبي الدنيا. ولد العسقلاني في مدينة (عسقلان) الفلسطينية، وذاع سيطه في (القاهرة) كعالم مرموق في وقت كانت فيه (القاهرة) من أبرز منارات العلم في الشرق الأوسط.

فكان كتابه «بذل الماعون في فضل الطاعون» من أهم ما كتب عن الموت الأسود، الذي كان قد تفشى وقتها في النصف الشرقي من الكرة الأرضية.

٦٣٩: الأحاديث النبوية في فلسطين

تقع قرية (عمواس) الفلسطينية بين مدينتي (القدس) و(رام الله). في عام ٦٣٩، طالها الطاعون الذي ضرب ببلاد المشرق وراح ضحيته الكثير من بينهم العديد من الصحابة.

أدى طاعون (عمواس) إلى مصرع حوالي ٢٥.٠٠٠ إنسان، من بينهم الصحابة أبو عبيدة ابن الجراح، ومعاذ بن جبل، وشرحبيل بن حسنة، ويزيد ابن أبو سفيان. لذلك كتب علماء المسلمين عن ماهية الطاعون، والخطوات التي يجب على الناس اتباعها، وأكثر أنواع الأطعمة فائدة، والنظافة الشخصية، وكيفية التنقل من مدينة لأخرى.

كثير ما تستشهد كتب الأوبئة بأحاديث للنبي محمد. يقول في أحدها:

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عامر أن عمر خرج إلى الشام فلما كان بسرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأرْضٍ، فلاَ تَقْدمُوا عَلَيْهِ وإذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ» [8]

ويقول في آخر:

عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ» [9]

فكان التباعد الاجتماعي من ١٤٠٠ عام على نفس القدر من الأهمية والفاعلية في الحد من انتشار العدوى والأوبئة كما هو اليوم.

المصادر:

(١) «الكوليرا»، في ديوان نازك الملائكة: المجلد الثاني، بيروت: دار العودة، ١٩٩٧. ص ١٣٨-١٤٢.

(٢) الآنسة توللي، عشرة أعوام في طرابلس: ١٧٨٣-١٧٩٣، ترجمة عبدالجليل الطاهر، بنغازي: دار ليبيا، ١٩٦٧. ص ١٨٠-١٨١.

(٣) المصدر نفسه، ص ١٧٧.

(٤) زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي، تاريخ ابن الوردي:الجزء الثاني، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٦. ص ٣٣٩-٣٤٠.

(٥) —، تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة: شرح على ألفية ابن مالك، بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٨. ص ٢٠.

(٦) عيسى إبراهيم السعدي، أبو الطيب المتنبي: شاعر الحكمة، عمان: دار المعتز، ٢٠١١. ص ١٤٠.

(٧) الحافظ ابن أبي الدنيا، كتاب المرض والكفارات، بومباي: الدار السلفية، ١٩٩١. ص ١٦١.

(٨) أبي عبدالله محمد بن إسمعيل الجعفي البخاري، كتاب الجامع الصحيح، ليدن: بريل، ١٨٦٢. ص ٦٠.

(٩) أبي العباس أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي، كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم: الجزء الثاني، الرباط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ٢٠٠٤. ص ٨٥٥.

هذا المقال ترجمة عن آخر نشر باللغة الإنجليزية تحت عنوان “Plague and poetry: How Middle East authors have written about disease” بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٠ في موقع ميدل إيست آي (بالإنجليزية: Middle East Eye).